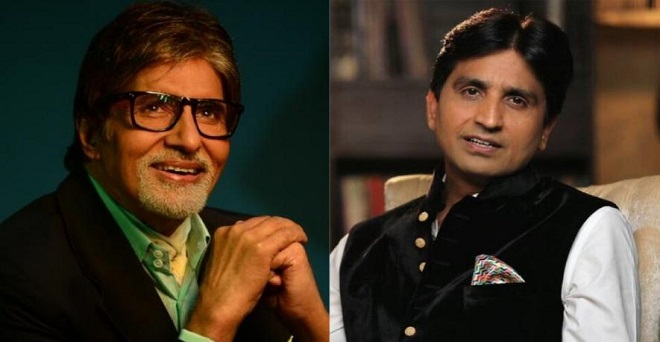

कुमार विश्वास ने वह वीडियो हटा लिया और खेद व्यक्त करते हुए अब तक इस गीत से 'कमाए' बत्तीस रूपये अमिताभ बच्चन को भिजवाने की घोषणा कर दी।

इसके बाद से रचनाकार के वाजिब हक और उसकी रक्षा के समाज के दायित्त्व को लेकर बहस तेज हो गयी है। दूसरी ओर, रचना की उसके पाठक तक पहुंच का हवाला देने वालों के अपने तर्क हैं। वैधानिक रूप से अमिताभ बच्चन सही हैं। भारत में फिलहाल किसी रचना पर उसके सर्जक की मृत्यु के बाद साठ साल तक उसके वंशजों या उत्तराधिकारियों का कॉपीराइट रहता है. पहले यह अवधि मृत्यूपरांत पचास साल थी पर जब रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु को पचास साल पूरे हो रहे थे, तब 1991 में उनकी रचनाओं की उत्तराधिकारी विश्व भारती (विश्वविद्यालय) के आग्रह और दबाव में इस अवधि को बढ़ाकर साठ साल किया गया था. बेशक इसके पीछे बड़े आर्थिक स्रोत को खोने की आशंका भी रही होगी किन्तु मुख्य तर्क जो उस समय दिया गया था वह यह था कि रवीन्द्र संगीत का व्यावसायिक इस्तेमाल उसकी शुचिता को नष्ट कर देगा। उस समय सत्यजित रे और शम्भू मित्र जैसे कलाकारों द्वारा इस शुचितावाद का विरोध करते हुए जन के कलाकार की रचनाओं को जन के लिए खोल देने की मांग की गयी थी। अंततः 2001 में टैगोर की सभी रचनाएं जिनमें कवितायेँ, संगीत और चित्र सभी शामिल थे, कॉपीराइट से मुक्त हुईं ( हालांकि तब भी विश्वभारती द्वारा इसे बढ़ाने की भरसक दलीलें दी गयी थीं ) और हम देख सकते हैं कि व्यावसायीकरण और विद्रूपण की तमाम आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं।

भारत में कॉपीराइट कानून कुछ बरस पहले तब बहस के घेरे में आया था जब तीन बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और टेलर एंड फ्रांसिस (रूटलेज) ने मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थित रामेश्वरी फोटोकॉपी शॉप पर साठ लाख रूपये के हर्जाने का मुकदमा ठोक दिया था। एक मामूली दुकान इतने बड़े संस्थानों के सामने न टिक पाती लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग उनके पक्ष में आ खड़ा हुआ। ये वे विद्यार्थी थे जो महंगी किताबों को जेरॉक्स करवाकर पढाई या शोध करते थे। धरने-प्रदर्शनों से लेकर कानूनी लड़ाई तक में विद्यार्थियों ने 'एसोसियेशन ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉर एक्विटेबल एक्सेस टू नॉलेज' के बैनर तले हिस्सा लिया और अंततः जीत हासिल की। भारत में इस जीत को विशेषतः शिक्षा से जुड़े अकादमिकों द्वारा ज्ञान पर एकाधिकार से मुक्ति के रूप में देखा गया और कहा गया कि शैक्षिक परिसर के भीतर कॉपीराइट नहीं चलता।

कॉपीराइट के सवाल पर किसी एक पक्ष में सीधे खड़े नहीं हुआ जा सकता। बेशक एक आदर्श समाज को ऐसा होना चाहिए जो अपने रचनाकारों को पूर्णकालिक होने का अवसर दे, जो उन्हें इतनी सुविधाएं और अवकाश उपलब्ध कराये कि वे समर्पित होकर अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को दे सकें। सिनेमा, चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में यह आंशिक रूप से है लेकिन लेखन और रंगकर्म में हिन्दी क्षेत्र ने अपनी प्रतिभाओं को ऐसे अवसर देने हौले हौले कम ही किये हैं। विष्णु प्रभाकर की मृत्यु पर कहा गया था कि वे मसिजीवी लेखकों की कतार की अंतिम कड़ी थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक महेश नायक, जो फिल्मी दुनिया में कुछ समय बिताकर वापिस अपने शहर उदयपुर लौट आये थे और रंगकर्म को पूर्णकालिक ढंग से करने की कोशिशें करते रहे थे, पिछले महीने उदयपुर में ही एक गुमनाम मौत मर गए। हिन्दी में फिलहाल यह कहा जा सकता है कि लेखन को आजीविका के रूप में अपनाकर एक ठीक ठाक जीवन चला पाना लगभग असंभव है। हां, यह जरूर है कि श्रेष्ठ लेखन से अप्रत्यक्ष रूप से समाज से बहुत कुछ मिलता है जिसमें एक ओर पुरस्कार से लेकर, विविध संस्थानों की सदस्यता और यात्राएं वगैरह हैं तो दूसरी ओर यश, प्रशंसा और संपर्क भी गिनाया जा सकता है लेकिन किताबों की बिक्री से आमदनी के जरिये जीवन चलाना एक अव्यावहारिक और हास्यास्पद कल्पना है। हिन्दी के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले लेखक भी अभी इस स्थिति में नहीं हैं।

दूसरी ओर प्रतिबद्ध लेखन के पक्षधर ये मानते हैं कि जीने के लिए लेखन करने वाले लेखक अंततः सत्ता या बाजार के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होते हैं और इसीलिये जो लेखक, लिखने के लिए जीता है वही यथार्थ की परतें खोलने में नहीं हिचकिचाता। हिन्दी में ऐसे लेखकों की कमी नहीं रही है जिनके लिए छपने से ज्यादा पाठकों-श्रोताओं तक पहुंचना महत्त्वपूर्ण रहा है। प्रकाशन को लेकर वे लगभग उदासीन रहे हैं। शमशेर का पहला कविता संग्रह पैंतालीस बरस की उम्र में आया था - 'कुछ कवितायेँ' और वह भी, जैसा कि शमशेर ने भूमिका में लिखा था, उनके मित्र जगत शंखधर की 'सुरुचि' के कारण संभव हुआ था। आलोक धन्वा या मनमोहन जैसे बड़े कवियों के अब तक एक एक संग्रह ही आये हैं और शुभा का तो अभी तक कोई कविता संकलन आया ही नहीं है।

ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों में आप देखेंगे कि कॉपीराइट को लेकर कानूनी या गंभीर लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो प्रकाशकों ने। यही वह पेंच है जिसे समझने की जरूरत है। हिन्दी में किताबों की बिक्री के सही आंकड़े और लेखक को दी गयी जानकारी के बीच ऐसा धुंधलका है कि तमाम प्रकाशक इसके शक के दायरे में आते हैं। ( सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री और चिन्तक कृष्ण कुमार ने एक पूरा निबंध इस विडंबना पर लिखा था जब उनके प्रकाशक ने उन्हें रॉयल्टी का चेक भेजते समय बताया कि उनके यात्रा वृत्तांत 'अब्दुल मजीद का छुरा' की कुल छह प्रतियां बिकी हैं। ) यदि लिखित रचना भी एक उत्पाद है तो इसके उत्पादन का चक्र, प्रकाशन की मशीनरी से गुजरता है और किसी भी और कलात्मक उत्पाद ( मसलन पेंटिंग या नृत्य या वाद्य संगीत ) के मुकाबले लेखन में रचनाकार उत्पादन की आस्वादक तक पहुँच के बाद सबसे कम लाभांश पाता है। इसलिए एक उत्पाद के रूप में उसके 'गैर' द्वारा इस्तेमाल से सबसे ज्यादा नुकसान प्रकाशक का होता है।

हिन्दी में प्रकाशकों की धोखाधड़ी के खिलाफ लेखक के खड़े होने के तो कई उदाहरण मिलते हैं पर कोई लेखक उसकी रचना के नामोल्लेख सहित किसी और द्वारा इस्तेमाल के खिलाफ बोला हो, ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आता। इसका एक आदर्शवादी जवाब तो यह है कि रचनाकार के लिए उसकी रचना की सर्वसाधारण तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है, पैसा नहीं और यह जवाब बहुत से अच्छे रचनाकारों के लिए सच है भी पर साथ ही दूसरा जवाब यह भी है कि पाठक के क्रय न करके मुफ्त में पढने से रचनाकार को कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं है बल्कि देखा जाए तो लाभ ही है। कहना चाहिए कि यदि दूसरे जवाब वाली स्थिति न होती और फिल्म इंडस्ट्री की तरह एक उत्पाद के रूप में रचना के इस्तेमाल पर लाभांश में हिस्सेदारी का सवाल महत्त्वपूर्ण बना होता तो शायद हम कॉपीराइट के सवाल पर हिन्दी में भी कुछ लेखकों को खड़ा हुआ पाते।

डिजिटल युग में कॉपीराइट की रक्षा कुछ ऐसा है जैसे आप चाहें कि हर एक आपसे माचिस लेकर ही सिगरेट जलाए, सिगरेट से सिगरेट जलाकर आग पर आपके कॉपीराइट का हनन न करे। कबाड़खाना, अनुनाद, समालोचन, असुविधा और जानकीपुल जैसे कई बेहतरीन ब्लॉग आज हिन्दी के सभी श्रेष्ठ रचनाकारों को सर्वसुलभ करा रहे हैं, किसी भी रचनाकार ने अपनी रचना को सबसे पहले उन्हें देने में संकोच नहीं किया है। 'कविता कोष' या 'हिंदी समय' जैसी वेबसाइट्स पर हिन्दी के कुछ श्रेष्ठ समकालीन कवियों की लगभग सभी कवितायेँ उपलब्ध हैं, उनकी हिट्स हज़ारों-लाखों में है और किताब की पहुंच की सीमाओं का विस्तार हुआ है। डिजिटल बिक्री के बारे में भी माना जा रहा है कि इसमें पारदर्शिता ज्यादा है और इसलिए लेखक के हित ज्यादा सुरक्षित हैं। यदि आभासी संसार में पाठकों तक अच्छे साहित्य की निर्बंध पहुंच के ये ईमानदार प्रयास जारी रहें और इससे हिन्दी पाठक का संसार फैले तो ही हम एक ऐसे समय और ढांचे की कल्पना कर सकते हैं जिसमें डिजिटल माध्यम से पढी गयी रचना पर पाठक लेखक को सीधे कुछ अंशदान कर सके। किसी भी अच्छे पाठक को यह अंशदान करके खुशी होगी।

इस परिदृश्य में अमिताभ बच्चन कहां खड़े नज़र आते हैं ? बेशक कॉपीराइट सिर्फ वैधानिक मामला ही नहीं है, इसके पीछे एक नैतिक-दार्शनिक पक्ष भी है। हर रचनाकार का एक सौन्दर्यबोध होता है और उस सुरुचि की रक्षा के लिए वह अपनी रचना के इस्तेमाल से किसी को भी रोक सकता है, कई उपन्यासकारों ने अपने चर्चित उपन्यासों के फिल्मी रूपांतरण से इनकार किया है। एक सम्भावना यह हो सकती थी कि हरिवंशराय बच्चन के गीत की सपाट स्वर में साधारण सी सांगीतिक प्रस्तुति से अमिताभ बच्चन के सौन्दर्यबोध को आघात पहुंचा हो या वे कुमार विश्वास की आत्ममुग्धता से खिन्न हुए हों, लेकिन हम यह संदेह का लाभ उन्हें नहीं दे सकते क्योंकि उनके बहुचर्चित ट्वीट में इसका कोई उल्लेख नहीं था और लीगल नोटिस में भी अपने फिल्म इंडस्ट्री के रिवाज के असर में उन्होंने 'कमाई' ही लौटाने को कहा है।

अमिताभ बच्चन यह न जानते हों कि लेखन से हिन्दी समाज में कितनी कमाई होती है, यह हो नहीं सकता। उनके पास एक मौका था, यदि वे अपने पिता की रचनाओं की तमाम पुनर्प्रस्तुतियों को सहजता से लेते तो वे अपने पिता के 'जनकवि' होने ( जो कि अमिताभ के इस ऐतराज के बावजूद वे हैं ) को स्वीकार करते, उनकी उदारता यह साबित करती कि बड़ा कवि हजार तरह के प्रयोगों से बिखरता नहीं है बल्कि नित नूतन होकर खिलता है। इसकी बजाय वे एक ऐसे पुत्र के रूप में सामने आये जो अपने पिता की रचनात्मकता को संपत्ति में बदलकर उसका एकमात्र उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहा है।

यह विडम्बना ही है कि अमिताभ बच्चन केबीसी में बाबूजी की पंक्तियां पढ़ सकते हैं और कोई दूसरा उन पंक्तियों का उपयोग/दुरूपयोग नहीं कर सकता। पैतृक संपत्ति के रूप में अपनी कविता के ऐसे उपयोग पर खुद हरिवंशराय बच्चन की क्या प्रतिक्रिया होती?