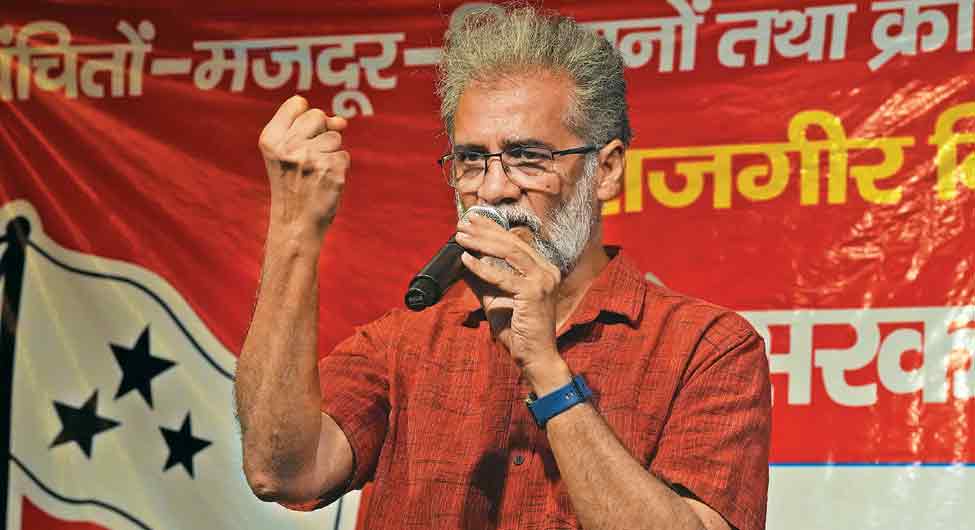

पटना के अधेड़, मृदुभाषी कैब ड्राइवर संतोष कुमार सिंह एक सवाल पर कहते हैं, ‘‘दीपांकर भट्टाचार्य को कौन नहीं जानता? सभी उन्हें उनकी खिचड़ी दाढ़ी और पीछे की ओर कंघी किए बालों से पहचानता है।’’ मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या दीपांकर अपने चेहरे-मोहरे के लिए जाने जाते हैं, राजनीति के लिए नहीं? बिहार के भोजपुर जिले की ऊबड़-खाबड़ सड़क से गुजरते हुए संतोष सिंह कहते हैं, ‘‘बिलकुल राजनीति के लिए भी जाने जाते हैं।’’ जून की तपती शाम है। सूरज ढलने वाला है, लेकिन लू के थपेड़े लग रहे हैं। तापमान 47 सेल्सियस जैसा है। संतोष सिंह बताए चले जा रहे हैं कि ‘माले’ नेताओं की काफी इज्जत है क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, सादा जीवन जिया और भ्रष्टाचार नहीं किया।

दीपांकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी-लिबरेशन) या भाकपा (एमएल-लिबरेशन) के महासचिव हैं, जिसे स्थानीय भाषा में मा-ले या ‘माले’ कहा जाता है। यह देश की इकलौती वामपंथी पार्टी है, जिसने 1970 और 1980 के दशक में सशस्त्र संघर्ष के भूमिगत दौर के बाद चुनावी सफलता का स्वाद चखा है। 1980 और 1990 के दशक में ऐसा दौर आया जब पार्टी ने चुनाव लड़े और सशस्त्र दस्ते भी बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी राज के 11 वर्षों में इस पार्टी की बदौलत बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां वामपंथी ताकतों ने उल्लेखनीय इजाफा दर्ज किया।

2020 के चुनावों में 12 विधानसभा सीटें जीतने के बाद माले ने 2024 में दो लोकसभा सीटें जीतकर इस गति को बनाए रखा। 1985 में चुनावी मैदान में उतरने के बाद से उसका यह सबसे बड़ा चुनावी प्रदर्शन है। पार्टी ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी दो सीटें जीतीं।

चाहे दीपांकर की दाढ़ी और हेयर स्टाइल हो या पार्टी की राजनीति, बिहार में इस वामपंथी पार्टी ने हाल के वर्षों में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इन चुनावी कामयाबियों के बल पर पार्टी ने झारखंड स्थित मार्क्सवादी समन्वय केंद्र (एमसीसी) और महाराष्ट्र स्थित लाल निशान पार्टी (एलएनपी) के साथ विलय के जरिए संगठनात्मक विस्तार किया है।

बिहार में दीपांकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक के रूप में उभरे हैं। संतोष सिंह का मानना है कि राजद 1990 से लगभग 15 वर्षों के लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक शासन के दौरान भ्रष्टाचार की अपनी विरासत को खत्म करने के लिए माले की स्वच्छ छवि का इस्तेमाल कर रहा है।

जीत की जुगतः प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की माले के वोट पर नजर

हम सहार ब्लॉक के इकवारी गांव जा रहे हैं। इस जगह में संतोष सिंह की काफी दिलचस्पी है, क्योंकि यहां बिहार में नक्सली आंदोलन के संस्थापकों में एक राम नरेश का छोटा-सा घर है। जिन्होंने बाद में तरारी के विधायक के रूप में चार कार्यकाल पूरे किए। हालांकि जाति-आधारित पहचान की राजनीति ने वामपंथ की वर्ग-आधारित राजनीति को कमजोर कर दिया है। 1990 के बाद विचारधारा का आकर्षण कम हो गया है।

राम ने 1995 से 2010 तक बिहार विधानसभा में माले के 5-7 विधायकों की टीम का नेतृत्व किया। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। संतोष सिंह ने राम की सादगी भरी जीवनशैली के बारे में बहुत कुछ सुना था और मीडिया रिपोर्टों में उनके छोटे-से घर की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन उन्हें यह सब अपनी आंखों से देखने का मौका नहीं मिला था।

इकवारी में, राम के पुराने साथी, परमेश्वर रवानी, अपने पसंदीदा नेता की मधुर यादों से भरे हुए हैं। रवानी याद करते हैं कि कैसे माले के संघर्ष ने स्थानीय निचली जाति के भूमिहीनों को कुर्सियों और खाट पर बैठने, साझा कुएं और चापाकल से पानी पीने, उचित मजदूरी पाने और मतदान जैसे बुनियादी अधिकार हासिल करने में मदद की।

इकवारी और उसके आस-पास के सहार और तरारी ब्लॉकों के गांवों में 1970 के दशक की शुरुआत से ऊंची जातियों और छोटी जोत या भूमिहीन निचली जातियों के बीच झड़पों में खून-खराबा देखा गया क्योंकि निचली जातियों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों का दावा ठोका। इकवारी का विधानसभा क्षेत्र तरारी, माले का गढ़ बनकर उभरा, जहां 1995 से 2020 तक सात में से छह बार पार्टी के उम्मीदवार चुने गए।

हालांकि, अतीत में किए गए अच्छे कामों की विरासत अगला चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। फिर भी इकवारी मिसाल है। मई 2024 के लोकसभा चुनाव में तरारी के दो बार के विधायक सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट से चुने गए। विधानसभा से उनके इस्तीफे के कारण नवंबर 2024 में विधानसभा उपचुनाव कराना पड़ा, जिसमें भाजपा ने तरारी सीट 10,612 मतों के अंतर से जीत ली। छोटी जोत के किसान भोला यादव कहते हैं, ‘‘दो दशक में यह पहली बार था जब हमारी पार्टी इकवारी पंचायत क्षेत्र में पिछड़ गई। अंतर मात्र 49 वोटों का था, लेकिन हम पीछे रहे।’’ माले के लोगों का आरोप है कि भाजपा ने वोट खरीदने के लिए पैसा और संसाधन झोंके। यादव कहते हैं, ‘‘वे हम में खतरा देख रहे हैं।’’

नई लहर?

बिहार में 1990 के दशक में मजबूत ताकत रहे वामपंथ का अब अतीत से कोई लेना-देना नहीं रहा। मगध-भोजपुर क्षेत्र का सशस्त्र संघर्ष अब फीका पड़ गया है और चुनावी असर भी कम हो गया है।

1990 और 1995 में वामपंथी दलों- भाकपा, माकपा और माले की विधानसभा सीटों की कुल संख्या क्रमशः 30 और 34 थी (2000 के बाद झारखंड बनने वाले क्षेत्रों को छोड़कर)। अकेले भाकपा ने 1990 में 19 और 1995 में 24 सीटें जीती थीं। 1989 में वामपंथी दलों ने बिहार में छह लोकसभा सीटें जीतीं, वहीं, भाकपा ने चार और माकपा तथा माले ने एक-एक। 1991 में, भाकपा ने सात लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि माकपा अपनी एकमात्र सीट पर बनी रही।

उसके बाद से, भाकपा खासकर 1990 के दशक में मंडल रिपोर्ट से उभरी जाति की राजनीति के उदय से इतनी कमजोर हो गई कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भाकपा और माकपा को 243 सदस्यीय सदन में क्रमशः सिर्फ छह और चार सीटें दीं। दोनों पार्टियों ने दो-दो सीटें जीतीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के सहयोगियों ने उन्हें कुल 40 में से एक-एक सीट दी। वे एक भी सीट नहीं जीत पाए।

भाकपा निचली और मध्य जातियों में अपने आधार को बनाए रखने में नाकाम रही और गंगा नदी के दक्षिण में पड़ने वाले मगध क्षेत्र में लगभग पूरी तरह से जमीन खो बैठी। माले मुख्य रूप से दलितों (अनुसूचित जातियों) के बीच सक्रिय था, सशस्त्र संघर्ष के दिनों में भोजपुर और मगध में तैयार किए गए अपने आधार को काफी हद तक बनाए रखने में कामयाब रहा।

जमीन और मजदूरी से जुड़े हिंसक संघर्ष अब पीछे छूट गए हैं, हालांकि पार्टी बटाईदारों और छोटी जोत के किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाती रहती है। वह प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच काम करने की कोशिश कर रही है। पुराने जातिगत समीकरण- खासकर दलितों और बीच की जातियों के बीच टकराव को नजरअंदाज किया जा रहा है।

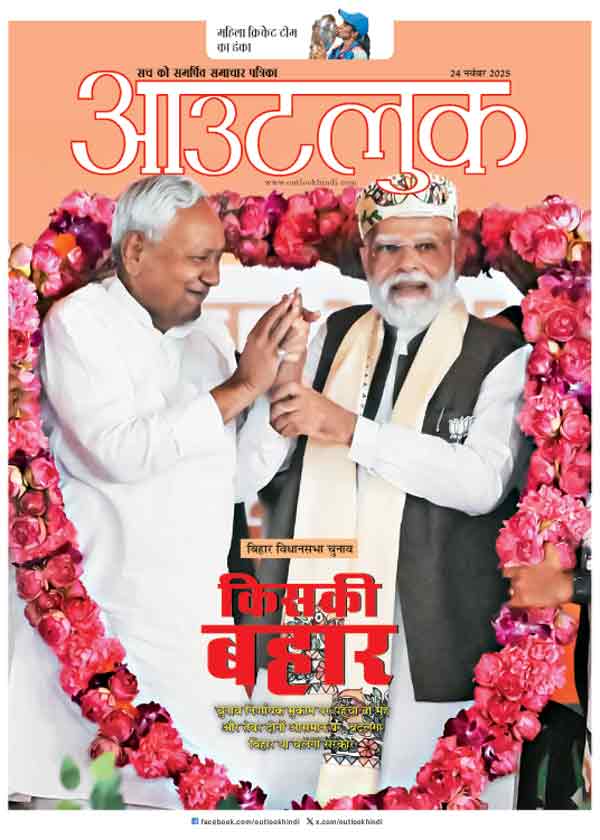

पार्टी निम्न-मध्यम वर्ग के बीच भी अपना समर्थन आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसने छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों का एक संगठन, व्यवसायी महासंघ, बनाया है। उसने यह मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया है कि जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख नीतीश कुमार की भाजपा समर्थित सरकार के तहत बिहार के छोटे व्यापारी ‘‘बढ़ते अपराध से गंभीर आर्थिक संकट और बढ़ती असुरक्षा से जूझ रहे हैं।’’ फिलहाल, उनका ध्यान नीतीश सरकार को गिराना है।

तरारी का पड़ोसी, संदेश निर्वाचन क्षेत्र भी कभी माले का गढ़ था। उसमें राजद ने 2010 के बाद सेंध लगा दी। लेकिन माले कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठे। माले के पास अभी भी लगभग 10-13 प्रतिशत वोट शेयर है, जो 2020 में राजद को सीट जिताने में काम आया। ऐसा ही हाल जगदीशपुर निर्वाचन क्षेत्र का है, जहां माले ने दो दशकों से अधिक समय से 10-13 प्रतिशत वोट शेयर बरकरार रखा है और 2020 में राजद की जीत तय करने में मदद की है।

पटना से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में मसौढ़ी प्रखंड के घोराहुआं गांव में दर्जन भर लोग पेड़ों की छांव में आराम कर रहे हैं। कुछ ने सिर्फ गमछा या लुंगी पहनी हुई है, तो कुछ ने बनियान भी पहन रखी है। उनमें से कुछ पर्चे और हिंदी में टैबलॉइड आकार का अखबार लोकयुद्ध पढ़ रहे थे, जो माले का पाक्षिक हिंदी मुखपत्र है।

मैंने पूछा, ‘‘क्या आप सभी माले समर्थक हैं?’’ अधेड़ उम्र के रघु पासवान जोर से बोले, ‘‘हां, हम सभी।’’ फिर, कुछ देर रुककर, वे एक और अधेड़ उम्र की ओर इशारा कर बोले, ‘‘सिवाय उसके। वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुआ है।’’ मैंने पूछा, ‘‘तो, भाजपा आपके जनाधार को खा रही है?’’ वे हंसते हैं, ‘‘इस गांव में नहीं। हम यहां 50 साल से हैं और अभी भी मजबूती से टिके हुए हैं।’’ तभी किसी ने कहा, ‘‘चाहे कोई भी जीते, हम माले को ही वोट देंगे। उन्होंने हमें इज्जत के लिए लड़ना सिखाया है।’’

वहां से लगभग सौ मीटर की दूरी पर एक शहीद स्तंभ नक्सलियों की पांच दशकों की मौजूदगी की पुष्टि करता है। यह छोटी-सा ढांचा है, जो मई 1975 में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए माले दस्ते के 15 सदस्यों के सम्मान में खड़ा है। मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा घोराहु आंमाले का गढ़ बना रहा।

नागेश्वर पासवान के बड़े भाई गिरिजा 1975 में मारे जाने वाले दस्ते में शामिल थे। वे कहते हैं, ‘‘हम यह नहीं सोचते कि यहां महागठबंधन का टिकट किस पार्टी को मिलेगा। हमारा फोकस लोगों को नीतीश सरकार की नाकामियों और मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों से वाकिफ कराने पर है।’’ वे छोटी उम्र में माले में शामिल हो गए थे और अब पार्टी की पटना जिला समिति के सदस्य हैं।

आंदोलन का सूत्रपात

1940 के दशक में भोजपुर क्षेत्र के चौगाईं और जगदीशपुर गांवों में डुमरांव राज, गया में टेकारी राज और दरभंगा जिले में दरभंगा राज जैसे ताकतवर जागीरदारों के खिलाफ हिंसक भूमि संघर्षों का नेतृत्व करने के बावजूद बिहार में भाकपा के विकास में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादियों की मजबूत उपस्थिति के कारण बाधा उत्पन्न हुई।

जैसे-जैसे समाजवादी मध्यमार्ग की ओर झुकते गए, कम्युनिस्ट पार्टियों को एक नया आधार मिला, जिस पर वे कब्जा कर सकें। कम्युनिस्ट पार्टी के 1964 में विभाजन का बिहार में भाकपा पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि नई-नई बनी माकपा राज्य में हाशिए पर ही रही। बिहार में 1966 के सूखे और अकाल के दौरान हिंसक खाद्य आंदोलन ने गरीबों के बीच वामपंथियों की अपील को बढ़ाया। गंगा के उत्तर में बेगूसराय, मधुबनी और चंपारण और नदी के दक्षिण में नालंदा, जहांनाबाद और पटना जिले उनके गढ़ बनकर उभरे।

सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत के साथ नक्सली आंदोलन में नई ऊर्जा आई। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड में राज किशोर सिंह के नेतृत्व वाला आंदोलन अप्रैल 1968 से ही चर्चा में था। बंगाल से भी नक्सली दक्षिणी बिहार में आने लगे। मसलन, नारायण सान्याल (नवीन प्रसाद उर्फ बिजॉय दा) और सुब्रत दत्ता (जौहर) 1968 में आए। अप्रैल 1969 में स्थापित चारु मजूमदार के नेतृत्व वाली भाकपा (माले) की शुरुआत बिहार इकाई से ही हुई थी।

1970-71 की शुरुआती नाकामियों के बाद चारु मजूमदार समर्थक कार्यकर्ता- ज्यादातर जहांनाबाद-पलामू क्षेत्र से, नारायण सान्याल के नेतृत्व में फिर संगठित हुए। जौहर को छोड़ कर यह पूरा नया नेतृत्व 1973 तक गिरफ्तार कर लिया गया। 1974 में जौहर, विनोद मिश्रा और स्वदेश भट्टाचार्य ने भाकपा (माले) के मजूमदार समर्थक गुट का पुनर्गठन किया। यह पार्टी बाद में माले के नाम से जानी गई।

संगठन से सुधारः हाशिये के लोगों के लिए माले ने हमेशा लड़ाई लड़ी

उस दशक में दो और ताकतें उभरीं। भाकपा (माले) में शामिल न होने वाले नक्सली नेताओं ने अक्टूबर 1969 में कनाई चटर्जी के नेतृत्व में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) की स्थापना की। 1970 में एमसीसी ने अपना आधार बंगाल से बिहार स्थानांतरित करने का फैसला किया और एक साथी को गया-औरंगाबाद-पलामू-चतरा-जहानाबाद क्षेत्र में पार्टी का विस्तार करने के लिए भेजा गया। चटर्जी खुद भी उसके फौरन बाद बिहार चले गए।

जेल से 1977 में रिहा होने के बाद, सान्याल और बाकी लोगों ने 1978 में एक नया भाकपा (माले) गुट बनाया। बाद में उसे भाकपा (माले-पार्टी यूनिटी) या पीयू के नाम से जाना गया।

रक्तरंजित रणक्षेत्र

अरवल जिले के कामता गांव में माले के कार्यकर्ता गांव-गांव अभियान में जुटे हुए हैं और ‘बदलो बिहार, बदलो सरकार’ के नारे के साथ रैलियां कर रहे हैं। कामता के पास ही लक्ष्मणपुर बाथे है, जहां 1997 का कुख्यात नरसंहार हुआ था, जिसमें भूमिहार और राजपूत जमींदारों की कुख्यात रणवीर सेना ने 61 दलितों की हत्या कर दी थी। माले नेता 60 वर्षीय सुरेंद्र प्रसाद कहते हैं, ‘‘उस नरसंहार ने लोगों को झकझोर दिया था। लेकिन उससे आंदोलन खत्म नहीं हुआ। हम आज भी यहां हैं, लेकिन रणवीर सेना काफी पहले विदा ले चुकी है।’’ पार्टी फिलहाल अरवल विधानसभा सीट पर काबिज है, जिसमें कामता और लक्ष्मणपुर-बाथे दोनों आते हैं।

दोनों गांव सोन नदी के दक्षिणी तट पर स्थित हैं। बाथे के ठीक सामने नदी के दूसरी ओर तरारी ब्लॉक के बथानी टोला में रणवीर सेना ने भयानक नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें 1996 में दिनदहाड़े महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित 21 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बथानी टोला में माले को आज भी अच्छा समर्थन प्राप्त है।

बिहार ने जाति-आधारित निजी सेनाओं का सिलसिला भी देखा है। इन निजी सेनाओं (जिनकी अक्सर पुलिस से मिलीभगत होती थी) और माले, पीयू और एमसीसी जैसे नक्सली समूहों के बीच सशस्त्र संघर्षों ने बिहार को कत्लेआम के मैदानों में बदल दिया। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) की 1983 की एक रिपोर्ट ‘ऐंड क्वाइट फ्लोज द गंगा: अ डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट ऑन द पॉलिटिकल किलिंग्स इन रूरल बिहार’ में 1980 से 1983 तक कृषि तनाव के कारण हुई 163 हत्याओं का उल्लेख किया है। उसमें कहा गया है, ‘‘जमीन का असमान वितरण खासकर कम मजदूरी इन तनावों की जड़ है।’’

1980 में आंध्र प्रदेश में गठित भाकपा (माले-पीपुल्स वॉर) या पीडब्ल्यू ने 1993 में अपनी बिहार इकाई खोली। राज्य की सभी निजी सेनाओं में सबसे कुख्यात रणवीर सेना 1994 में शुरू हुई, जो भोजपुर, पटना, जहांनाबाद, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों में सक्रिय थी। 1977 से 2001 तक उसके नरसंहारों और नक्सली जवाबी हमलों में मरने वालों की कुल संख्या 900 पार कर गई।

नक्सली न सिर्फ पुलिस और निजी सेनाओं से लड़ रहे थे, बल्कि वे प्रतिद्वंद्वी नक्सली गुटों से भी लड़ रहे थे। पीडब्ल्यू ने सितंबर 2002 में आरोप लगाया कि माले ने उसके 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं या दस्ते के सदस्यों की हत्या कर दी थी। 2010 में माले ने आरोप लगाया कि उसने प्रतिद्वंद्वी नक्सली समूहों के हमलों में समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं सहित ‘‘कम से कम 224 साथियों’’ को खो दिया था। उनमें 127 तो जहांनाबाद-अरवल, 66 पीयू कार्यकर्ताओं के हाथों, 21 एमसीसी हमलों में और 40 पीडब्ल्यू के हमलों में।

पीडब्ल्यू, पीयू और एमसीसी ने एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं को भी मार डाला। भाकपा भी उनके साथ संघर्ष में आ गई, खासकर जहांनाबाद में, जो भाकपा का गढ़ था। यहां पार्टी ने 1962 और 1996 के बीच नौ में से छह बार जीत हासिल की। रामाश्रय प्रसाद सिंह 1984 से लगातार चार बार जीते। नक्सली समूह, खासकर माले रामाश्रय सिंह को ‘‘लोरिक सेना का दिमाग’’ मानता था।

पीयू, पीडब्ल्यू और एमसीसी के 2004 में विलय से भाकपा (माओवादी) का उदय हुआ और माओवादियों की ताकत बढ़ गई। अगले ही साल, इस नवजात पार्टी ने सनसनीखेज जहांनाबाद जेल ब्रेक के साथ राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं, जिसमें उन्होंने जेल में बंद रणवीर सेना के 12 कार्यकर्ताओं को मार डाला और अपने 300 से ज्यादा साथियों को छुड़ा लिया।

नया दौर, नई चुनौती

भाकपा की राज्य समिति के सदस्य हरिदेव ठाकुर मानते हैं कि जाति-आधारित पहचान की राजनीति ने उनकी वर्ग-आधारित राजनीति को कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि 1990 के दशक के बाद विचारधारा का आकर्षण कम हो गया है और युवा पीढ़ी फटाफट कामयाबी की लालसा रखती है।

वे कहते हैं, ‘‘लोग कहते हैं कि भाकपा वाले भले लोग हैं। वे घूस नहीं लेते-देते, इसलिए काम नहीं करवा पाएंगे। भ्रष्टाचार को सामान्य मान लिए जाने से हमारी राजनीति प्रभावित हुई है।’’

पटना की पत्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता बनीं निवेदिता झा का मानना है कि बिहार के लिए वामपंथ का पुनरुत्थान जरूरी है क्योंकि जातिगत समीकरणों और धनबल से प्रभावित राजनीति में, हाशिए पर पड़े लोगों की जिंदगी के मुद्दे उठाने वाले सिर्फ वे ही हैं। वे स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में रसोइयों के वेतन, मतदाता अधिकारों, नागरिकता जांच, मनरेगा को लगभग बेमानी किए जाने और रोजगार से जुड़े पलायन के मुद्दों पर वामपंथी आंदोलनों की ओर इशारा करती हैं।

उनका मानना है कि वामपंथियों, खासकर भाकपा को जाति और धनबल के समीकरणों के दबदबे की नई स्थिति को बदलने और अपने असर को पुनर्जीवित करने के लिए नई रणनीतियां बनाने की जरूरत है। वे कहती हैं, ‘‘हर रंग-पांत के वामपंथी अगर जनांदोलन खड़ा करने के लिए एक ब्लॉक के रूप में काम करें तो शायद बेहतर कर सकते हैं।’’