संस्कृति का सबसे बड़ा और गंभीर संकट है, उसे धर्म का पर्यायवाची बना दिया जाना। वैसे तो हर धर्म अपने प्रादुर्भाव काल से ही समाज के साथ-साथ संस्कृति पर भी पूर्ण नियंत्रण चाहता है, लेकिन आम जनमानस पर संस्कृति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि धर्म अपनी आचार संहिता में उसे जकड़ नहीं पाता है। फिर भी, भारत में धर्म की राजनीति करने वाला सत्ताधारी समूह अपनी राजनीतिक ताकत और प्रचार तंत्र के जरिए समाज को यह समझाने में तदर्थ रूप से सफल हो गया है कि धर्म ही संस्कृति है और इसीलिए हिंदू राष्ट्रवाद ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इस नई पहल को सत्ता का मजबूत आधार मिल जाने से धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद तीनों ही संकटग्रस्त हो गए हैं। संस्कृति का संकट सबसे गहरा है, क्योंकि यह अपने चरित्र में सबसे अधिक लोकतांत्रिक और मानवतावादी होती है।

संस्कृति का धर्म से कुछ अंतर्संबंध हो सकता है लेकिन उन दोनों के बीच के अंतर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म अलगाव पैदा करता है, जबकि संस्कृति हमेशा ही समावेशी होती है। धर्म के बगैर समाज और राष्ट्र का अस्तित्व संभव है, लेकिन संस्कृति के बिना नहीं। संस्कृति धर्म से कहीं अधिक पुरानी है। सभ्यता के उदय के साथ या शायद उससे भी कुछ पहले संस्कृति की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। प्राचीन सभ्यताएं अलग-अलग कबीलों की शुरुआती टकराहटों के बाद विकसित हुई सामाजिकता से निर्मित हुई हैं और उस क्रम में कबीलों में विकसित हो रहे जीवन-मूल्यों, रीति-रिवाजों को संकलित करने, जोड़ने और उन्हें प्रारंभ में जनपदीय और आगे चलकर राष्ट्रीय स्वरूप देने का कार्य संस्कृति ने ही किया।

भारतीय संस्कृति तो अपनी बनावट में और भी अधिक विविधतापूर्ण और बहुलतावादी है। हड़प्पा सभ्यता को लेकर अभी भी विवाद है कि वह आर्यों की सभ्यता थी या अन्य प्रजातियों की, लेकिन इतना तो तय है कि वह कई कबीलों और नृजातीय समूहों के सम्मिलन से बनी थी और उसके उत्कर्ष-काल में भी टकराहटें होती रहती थीं।

वैदिक काल तक आते-आते संस्कृति का एक स्वरूप बन गया था, वह विशाल और जटिल था, लेकिन एकांतिक तो कतई नहीं था। वैदिक संस्कृति को प्रायः आर्य संस्कृति समझा जाता है, लेकिन यह उचित नहीं है। ऋग्वेद में जिन कबीलों (जनों) की चर्चा है, वे सबके सब आर्य ही थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ययाति का असुर गुरु और असुर राजा की पुत्रियों-देवयानी और शर्मिष्ठा-से शादी करना बताता है कि उस समय तक स्थिति में बदलाव आ गया था और अनार्य कबीलों के साथ आर्यों के वैवाहिक रिश्ते भी बनने लगे थे। अथर्ववेद तो अनार्यों के परंपरागत ज्ञान और चिंतन का संकलन ही है। अथर्ववेद की चौथे वेद के रूप में स्वीकृति के साथ ही भारतीय संस्कृति, आधुनिक अर्थों में सामासिक संस्कृति बन गई थी। बहुत दिन तक अथर्व को वेद नहीं माना गया और त्रिविधा के पक्षधर अथर्वनों को हीन मानते रहे। कृष्ण द्वैपायन व्यास के काल में यह विवाद सुलझ गया।

अथर्ववेद के बारे में पश्चिमी विद्वानों ने यह भ्रांत धारणा फैलाई कि यह बाद में रचा गया। सच तो यह है कि इसमें उन जादू-टोना और मंत्र-तंत्र का संकलन है, जो ऋग्वेद काल या उससे पहले से अनार्य कबीलों में प्रचलित थे और जिसे वैदिक आर्य शुरू में हेय दृष्टि से देखते थे। देवता के सामने समर्पित होकर उपासना करने या कार्यसिद्धि के लिए तंत्र-मंत्र आदि का प्रयोग करते हुए मनुष्य के पुरुषार्थ में आस्था रखने में से कौन-सा मार्ग सही है, इस पर कभी गंभीर बहस नहीं हुई। फिर भी, अथर्वनों और आंगिरसों ने इस परंपरा के पूरे ज्ञान को संकलित किया, जिसमें तंत्र-मंत्र के अलावा उन कबीलों का दार्शनिक चिंतन और चिकित्सा पद्धति भी शामिल है। व्यापक जन पर इसके प्रभाव को देख ही, इसे वेद का दर्जा दिया गया।

अगर कबीलों के पूर्ववर्ती अंतर्संबंधों को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो इतना तो मानना होगा कि इस चौथे वेद से सभी परंपराओं को समेटने वाली साझी संस्कृति की शुरुआत हुई। इस सांस्कृतिक बहुलता का श्रेष्ठ काव्य है महाभारत, जो पूरी दुनिया में अपनी तरह की अद्वितीय कृति है। अथर्ववेद के जादू-टोने और मंत्र-तंत्र के महत्व को लेकर भले ही मतभेद हों, लेकिन उसकी चिकित्सा-पद्धति से जाहिर होता है कि वह अपेक्षाकृत सभ्य समाज के लोगों का संचित ज्ञान है। गौरतलब है कि इसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की तरह एक व्रात्य सूक्त है, बल्कि एक पूरा अध्याय व्रात्यों की प्रशंसा में लिखा गया है। वे व्रात्यजन ही थे, जिन्होंने मगध का साम्राज्य स्थापित किया था। वे आर्य तो थे, लेकिन वैदिक आर्य नहीं। व्रात्यजनों द्वारा मगध को साम्राज्य के रूप में विकसित करने से स्पष्ट है कि भारत के पहले साम्राज्य की संस्कृति भी साझी ही थी।

निषाद कन्या मत्स्यगंधा के पुत्र व्यास स्वयं भी दोनों परंपराओं के वाहक थे। अथर्वग्रंथ को वेद का दर्जा दिलाने के लिए अपने पिता ऋषि पराशर के साथ उन्होंने जो संवाद किया, उससे भी पता चलता है कि तत्कालीन भारत के व्यापक जन पर त्रिविद्या से कहीं अधिक अथर्व का प्रभाव था। वशिष्ठ और व्यास के काल में ही विविधता, बहुलता और सामासिक संस्कृति भारत की पहचान बन गई। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में बौद्ध, जैन और आजीवक धर्मों से आए नए चिंतन और विचारों के बाद हमारी संस्कृति और अधिक समावेशी हो गई। इसमें चंद्रगुप्त से पराजित होने वाले यूनानियों का भी कुछ योगदान था। हम वस्त्र बुनना तो जानते थे, लेकिन सिलना नहीं जानते थे। ज्योतिष, नक्षत्र विज्ञान और ग्रहों के नाम पर दिवसों का नामकरण हमने यूनानियों से ही सीखा।

गुप्तकाल और पालकाल संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन संस्कृति का बहुत बड़ा विस्तार सल्तनत और मुगलकाल में हुआ। अफगान और मुगल शासकों ने अपनी अलग धार्मिक पहचान तो बनाए रखी, फिर भी, यहां की संस्कृति और परंपराओं का पूरा सम्मान किया। मुगल सम्राटों द्वारा होली और दिवाली मनाए जाने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। सूफी मत का तो विकास ही इस्लाम और भारतीय संस्कृति के सम्मिलन से हुआ। मुगल बादशाहों ने साम्राज्य विस्तार के लिए हिंदू राजाओं से युद्ध तो किए, लेकिन समाज को विभाजित करने की कोशिश नहीं की।

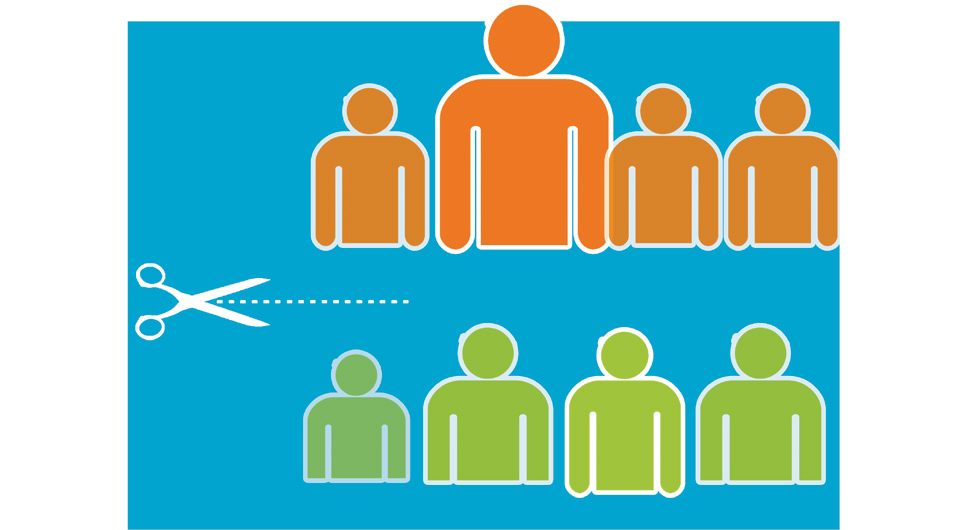

अपनी राजनैतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने समाज को खंडित करने की साजिशें रचीं। वह भी 1857 के बाद, जब उन्हें लग गया कि भारतीय जन की एकता को खंडित किए बगैर शासन करना असंभव है। महात्मा गांधी ने इसे समझा, इसीलिए धार्मिक और वर्णव्यवस्थावादी होने के बावजूद उन्होंने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। लेकिन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी, तो अलगाव के बीज बोने में उनका सफल होना स्वाभाविक था। उसी का दुष्परिणाम था, देश का विभाजन। इतिहास गवाह है, जब भी समाज को बांटने का उपक्रम हुआ तो संस्कृति ही संकट में नहीं पड़ती, बल्कि देश बंट जाता है।

प्राचीन काल में भी सामाजिक विभाजन और संस्कृति के ब्राह्मणीकरण की कोशिशों का दुष्परिणाम कुछ ऐसा ही हुआ था। ईसा से कोई डेढ़ सौ साल पहले अंतिम मौर्य सम्राट का सिर कलम करके उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध की गद्दी हथिया ली। लेकिन जब उसने संस्कृत को राजभाषा बनाने और साधारण जनों पर ब्राह्मण धर्म थोपने की शुरुआत की, तो मगध में इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ कि शुंगों को अपनी राजधानी विदिशा ले जानी पड़ी। दूसरी तरफ, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ईरान और अफगानिस्तान की ओर खदेड़ दिए गए यूनानियों ने वापसी की, पश्चिमोत्तर प्रांतों को अधीन कर लिया और मथुरा में राजधानी बना ली। उस वंश के सबसे प्रतापी राजा मिलांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसने अपना नाम भी बदलकर मिलिंद रख लिया और अपने को केंद्र में रखकर नया इतिहास लिखवाने की कोशिश की। भिक्षु नागसेन विरचित पालि भाषा की पुस्तक ‘मिलिंद पन्ह’ इसका उदाहरण है। हालांकि यह उसी भाषा की प्राचीन बौद्ध पुस्तिका ‘सामञ्ञ्यफल सुत्त’ से प्रभावित हैं। यूनानियों का हमला अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ के समय ही शुरू हो गया था, तब सेनापति पुष्यमित्र ने ही डेमेट्रियस द्वितीय को पराजित किया था। लेकिन जब उसने समाज को बांटने की नीति अपनाई तो उसे यूनानियों से हारना पड़ा।

भारत का वर्तमान सांस्कृतिक संकट कुछ-कुछ शुंगकालीन संकट जैसा ही है, बल्कि उससे भी कुछ अधिक गहरा और जटिल। इस समय तो एक ही व्यक्ति पुष्यमित्र और मिलिंद दोनों बनने का प्रयत्न कर रहा है।

(वरिष्ठ कवि, राजनैतिक और संस्कृति विषयों के टिप्पणीकार)

-- वर्तमान सांस्कृतिक संकट शुंगकालीन संकट जैसा ही है, बल्कि उससे भी गहरा और जटिल। इस समय तो एक ही व्यक्ति पुष्यमित्र और मिलिंद दोनों बनने का प्रयत्न कर रहा है