जब से गांधी अछूतों के लिए खड़े हुए हैं, मेरी श्रद्धा उनमें काफी बढ़ गई है

-विंस्टन चर्चिल (घनश्याम दास बिड़ला के साथ बातचीत में)

राष्ट्र एक आधुनिक अवधारणा है और जॉन स्टुअर्ट मिल से लेकर जे.वी. स्टालिन जैसे लेखकों ने इसे कई तरह से परिभाषित किया है। इन सभी परिभाषाओं में अनिवार्य साझा बात यह है कि राष्ट्र वह देश या इलाका है, जो एक विशिष्ट राजनैतिक इकाई कहा जाता है और जिसके लोग संप्रभु राज्य या उसकी तीव्र आकांक्षा रखते हैं। गौरतलब है कि ‘राष्ट्र’ शब्द का अंग्रेजी में मतलब एक वर्ग या लोगों के समुदाय से हुआ करता था। हालांकि, इसका मौजूदा अर्थ फ्रांसीसी क्रांति (1789-94) के दौरान आया, तब यूरोप में राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया गया था। उस वक्त यूरोप में राजशाही, रूस जैसे ‘साम्राज्यों’ और ‘पवित्र रोमन साम्राज्य’ का वर्चस्व था। जर्मनी और इटली का एकीकरण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही हुआ और ऑस्ट्रिया-हंगरी तथा रूस की सीमा में विविध राष्ट्रीयताएं बनी हुई थीं। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) के बाद ऐसा हुआ कि ‘राष्ट्रीय आत्मनिर्णय’ को प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई। फिर भी, हमें यह याद रखना चाहिए कि यूरोप में कोई उपनिवेश नहीं था। औपनिवेशिक परिस्थिति में कोई राष्ट्र किन्हीं दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों का शोषण करता है। लेकिन यह बहस यूरोप या उसकी राष्ट्रीय चर्चाओं में शामिल नहीं थी।

लेकिन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह थी कि एक बड़े हिस्से में औपनिवेशिक ताकतें हावी थीं। इसलिए यहां मुख्य विरोधाभास औपनिवेशिक सत्ता और उसके उपनिवेश के बीच था। और, इस तरह उपनिवेश-विरोधी संघर्ष की प्राथमिक आवश्यकता यह थी कि गुलाम या पराधीन लोग छोटे-बड़े इलाकों में न बंटे रहें, क्योंकि इससे औपनिवेशिक सत्ता आसानी से जीत भी जाती थी और उसके लिए पराधीनता कायम करना भी आसान हो जाता था। भारत इसका माकूल उदाहरण था। 18वीं शताब्दी में वह कई राज्यों (रजवाड़ों और रियासतों) में बंटा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक-एक कर सभी को गुलाम बना लिया। यहां तक कि अंग्रेजी राज में भारतीय मध्य वर्ग ने भी पाया कि उसकी बेहद छोटी-छोटी मांगों के लिए भी प्रांतीय स्तर के संगठन अंग्रेजों पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए अखिल भारतीय अभियान का आह्वान शुरू हुआ।

इस तरह 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहां ‘राष्ट्रीय’ शब्द का इस्तेमाल इस दावे के साथ किया गया कि भारत एक ‘राष्ट्र’ है, और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसी दौर में जमालुद्दीन अफगानी पश्चिम की औपनिवेशिक शक्तियों का विरोध करने के लिए पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों की एकता का आह्वान करते हुए ‘अखिल-इस्लामवाद’ का नारा बुलंद कर रहे थे। वह नारा अवास्तविक साबित हुआ, लेकिन उसमें यह बात आज भी महत्वपूर्ण है कि छोटे राज्यों के अस्तित्व से औपनिवेशिक शक्तियों को अपना वर्चस्व स्थापित करने में मदद मिली।

भारत में यह जाहिर था कि भारतीय लोग अगर क्षेत्रीयता और धार्मिक आधार पर बंटे रहे, तो उसका फायदा ब्रिटिश शासकों को मिलेगा। इसलिए दिसंबर 1887 में सैयद अहमद खान को लखनऊ में बंगाली वर्चस्व के हौवे पर तीखे भाषण के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसमें उत्तर भारतीय हिंदू और खासतौर पर मुसलमान रईसों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। इसके बाद 1905 के बंगाल का विभाजन और 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार (जिसमें अलग सामुदायिक निर्वाचक मंडल की बात की गई) हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने और क्षेत्रीय विभाजन की खाई को चौड़ी करने के मकसद से किए गए।

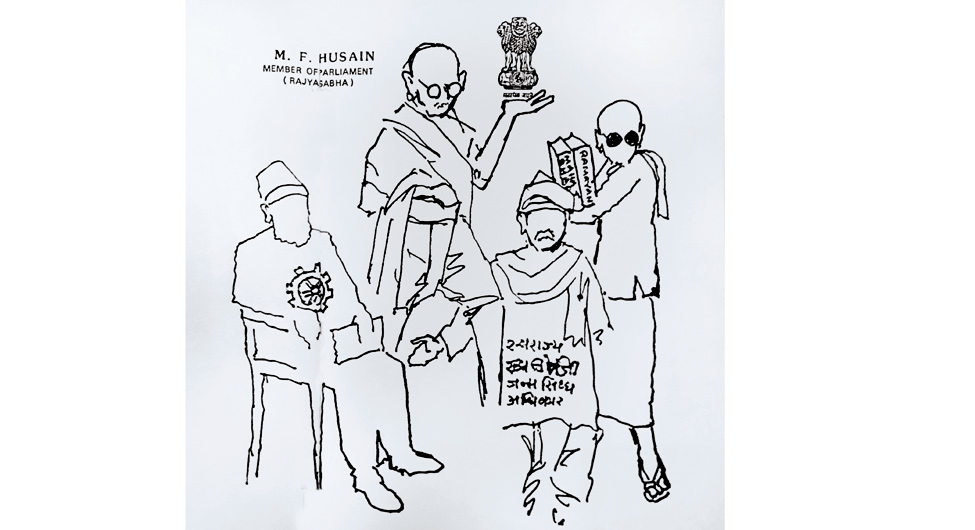

यही वह दौर था, जब 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज लिखा और प्राकशित किया और भारत के प्रति एक राष्ट्र के रूप में अपना विचार रखा। अपने तीन साल इंग्लैंड प्रवास (1888-91) के दौरान वे शाकाहार और धर्म संबंधी बहसों में ज्यादा मशगूल थे, बनिस्बत अपने देशवासियों के दुख-तकलीफों के। हालांकि, वे बताते हैं कि वे भारतीय राष्ट्रवाद के दिग्गज बुजुर्ग पैरोकार दादाभाई नौरोजी के हर सार्वजनिक भाषण में मौजूद रहा करते थे। दरअसल, 1893 में एक गुजराती व्यापारी फर्म के वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद ही गांधी के राजनैतिक विचार विकसित हुए। दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय गोरों का निरंकुश नस्लवादी राज था। सभी भारतीयों को एक अलग नस्लीय समूह माना जाता था, चाहे वे गुजरात, तमिलनाडु या बिहार से आए हों, या हिंदू या मुसलमान हों, और उनके साथ हर तरह के भेदभाव होते थे। यह तर्क दिया जा सकता था कि गोरों ने विभिन्न भाषाई और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के भारतीयों को एक समूह बताकर उनकी एकजुटता में दरार पैदा करने के बीज बो दिए थे। जाहिर है, गांधी के आयरिश मॉडल पर ‘शांतिपूर्ण प्रतिरोध’ के लिए उन्हें इकट्ठा करने के साहसिक प्रयास ने उनमें बिरादराना रिश्ते का एहसास जगाया। खासकर धार्मिक मतभेदों को अलग रखना था। शुरुआत में गांधी के समर्थकों में बड़ी संख्या (और आंदोलन के लिए पैसे देने वाले) में गुजराती मुस्लिम सेठ थे। जब दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष के बीच वे भारत के लिए मैनिफेस्टो हिंद स्वराज कलमबद्ध करने बैठे, जिसे उन्होंने 1909 में अटलांटिक में अपनी जहाज यात्रा के दौरान पूरा किया, तो उस वक्त उनके दिमाग में यह अनुभव रहा होगा।

इसका नाम ‘भारत’ के बजाय ‘हिंद स्वराज’ रखने से भी यह संकेत मिलता है कि गांधी इस बारे में सचेत थे कि ‘भारत’ इकलौती परंपरा से जुड़ा नहीं है, क्योंकि उर्दू में ‘भारत’ को ‘हिंद’ कहा जाता है। कुल मिलाकर, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारतीय राष्ट्र किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा है। वे लिखते हैं, “भारत इसलिए एक राष्ट्र कहलाने से वंचित नहीं हो सकता क्योंकि यहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं.. ..अगर हिंदू ऐसा सोचते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदुओं को होना चाहिए, तो वे सपनों की दुनिया में हैं। हिंदू, मोहमडन, पारसी और ईसाई ... सभी एक देशवासी हैं और उन्हें साथ-साथ रहना होगा ... दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्रीयता और एक धर्म जैसा नहीं है और न ही भारत में ऐसा है।”

हालांकि हिंद स्वराज में गांधी जी के राष्ट्र के विचार धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। उनका मानना था कि धर्म बदस्तूर है, “जिसका मतलब सभी धर्मों से है।” इसलिए उन्होंने कहा कि स्कूलों में “मौलवियों, (पारसी) दस्तूरों और ब्राह्मणों” को यही ध्यान में रखकर पारंपरिक शिक्षा देनी चाहिए। इसका अर्थ यह भी था कि समुदायों को इस बात पर झगड़ना नहीं चाहिए कि किसी को क्या लाभ मिल रहा है। और इसलिए उन्होंने 1909 के मार्ले-मिंटो सुधारों में मुसलमानों को दी जाने वाली रियायतों का विरोध करने वाले हिंदुओं की आलोचना की।

यह सब उस राष्ट्रवाद के मुतबाकि कहा जा सकता है, जिसकी वकालत गोखले की अगुआई में तत्कालीन उदारवादी कांग्रेस नेतृत्व ने की थी, जिन्हें गांधी जी अक्सर अपना गुरु कहते थे।

लेकिन हिंद स्वराज में राष्ट्र की दृष्टि में ऐसा बहुत थोड़ा ही था, जिसे गोखले अपने अनुकूल कह सकते थे। इसके शुरुआती हिस्से में गांधी ब्रितानी शासन की ‘लूट’ और मुक्त व्यापार लागू करके भारत को कंगाल करने की हकीकत बयान करने के लिए दादाभाई नौरोजी और रोमेश दत्त की सराहना करते हैं। लेकिन गांधी जब स्वराज हासिल करने के अपने नजरिए पर पहुंचते हैं, तो भारत की गरीबी संबंधी चिंताओं का जिक्र नहीं करते। बल्कि, वे गरीबी को महिमामंडित करते हैं और इसके उन्मूलन का रास्ता प्रशस्त करने वाले रेलवे, उद्योग, महिलाओं के रोजगार, आधुनिक शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा वगैरह की कटु आलोचना करते हैं और उसे आधुनिक सभ्यता की बुराई बताते हैं, जिसकी भविष्य के भारत में कोई जगह नहीं हो सकती है।

गांधी आधुनिक संस्थानों और मूल्यों को थोक भाव में खारिज करने के तर्क, टॉलस्टाय और रस्किन के औद्योगिक समाज की नैतिक विफलताओं और सामाजिक गैर-बराबरी की आलोचनाओं से प्रभावित लगते हैं। उन्होंने इसमें अपना यह दावा जोड़ा कि भारत की पारंपरा में इसका करीब-करीब पूर्ण विकल्प मौजूद है। जाति-व्यवस्था ने ‘निश्चित व्यवसायों’ की मजबूत प्रणाली के जरिए ‘प्रतिस्पर्धा’ के विनाशकारी कारक को खत्म कर दिया है। उनका मानना था कि छोटे स्तर की तकनीक से बड़ी मशीनों के विकास की संभावना खत्म हो जाएगी और इसतरह आधुनिक उद्योग की बुराइयां भी दूर हो जाएंगी। “मुल्ला, दस्तर और ब्राह्मण” द्वारा दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा “आधुनिक शिक्षा” के किसी भी घुसपैठ को रोकेगी।

गांधी भविष्य की राजनीति की प्रकृति, किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक संस्था के बारे में बहुत कम कहते हैं। वह निश्चित रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि “संसद वास्तव में गुलामी की प्रतीक है।” लगता है कि कुशासन दूर करने के लिए वे “शांतिपूर्ण प्रतिरोध” का सुझाव देते हैं, जो “संपूर्ण शुद्धता का पालन करने वाले, सादगी वगैरह में जीने वाले लोग” करेंगे। यह शायद ही एक स्थिर राज्य-प्रणाली के लिए कोई नुस्खा था।

गांधी के संभावित भारतीय राष्ट्र की अवधारणा इस बुनियाद पर टिकी थी कि आधुनिक सभ्यता उपनिवेशवाद का ही एक अंग है। उस वक्त भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के बीच गांधी का अनोखापन यह था कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति किसी तरह वफादारी या जुड़ाव का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन उनके इस नजरिए के बड़प्पन में भारत के अतीत और उसके भविष्य की योजनाओं के प्रति उनकी अव्यावहारिक दृष्टि छुप नहीं जाती।

गांधी ने 1915 में भारत लौटकर जब अपने स्वराज और लोगों की आम मांगों, जिनमें आम तौर पर शायद उनकी रुचि नहीं पैदा होती थी, के लिए संघर्ष की राह पर अपने को झोंका तो पाया कि कारगर ‘शांतिपूर्ण संघर्ष’ के लिए लोगों की बड़े पैमाने पर भागीदारी की दरकार है। और, यह भागीदारी संघर्ष में उनकी सांसारिक और व्यावहारिक मांगों को समेटे बगैर संभव नहीं थी। मसलन, हिंद स्वराज में गांधी सिद्घांत रूप में भी किसी के संपत्ति के अधिकारों में कटौती की वकालत नहीं करते, लेकिन भारत में उनके पहले प्रभावशाली आंदोलन, 1917 के चंपारण सत्याग्रह, में उनका संघर्ष सीधे-सीधे यूरोपीय निलहों के संपत्ति और विशेषाधिकारों के खिलाफ था। या, जब अगले वर्ष उन्होंने अपनी पहली भूख हड़ताल की, तो वह अहमदाबाद के कपड़ा मिल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के लिए था। निश्चित रूप से, अगर उन्होंने श्रमिकों को हिंद स्वराज का संदेश पढ़कर सुनाया होता कि जब भारत ‘स्वराज’ हासिल कर लेगा, तो सारे मिल बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए “भारत में मिलों को बढ़ाने के बजाय मैनचेस्टर पैसा भेजने और मैनचेस्टर के कपड़े पहनना बेहतर है” तो यह शायद ही वहां लोगों को पसंद आया होता।

यह तर्क दिया जा सकता है कि हिंद स्वराज की योजना में कम-से-कम एक तत्व- धार्मिक प्रेरणा पर निर्भरता- का उपयोग राष्ट्रीय एकजुटता के लिए किया जा सकता है, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण में इसकी वकालत की थी। इस मामले में गांधी 1920 में खिलाफत (तुर्की के खलीफा के स्वतंत्रता की रक्षा या पुनर्स्थापना, जिसे अब इंग्लैंड और फ्रांस से चुनौती मिल रही थी) के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन चलाकर तिलक से कई कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि यहां स्पष्ट रूप से गैर-सांप्रदायिक सिद्धांत के तौर पर धार्मिक अपील की जा रही थी। हालांकि बड़े उद्देश्य (जिसमें स्वराज्य के साथ खिलाफत बनाए रखने की मांग जुड़ गई) के लिए जन-विद्रोह के इस आह्वान में भी हिंद स्वराज के संदेश से बड़ी दूरी अपनाई गई, जिसमें जाति व्यवस्था (उसका नाम लिए बिना) महिमामंडित की गई थी और मौजूदा संपत्ति अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। अब 3 मार्च 1921 को जारी किए गए “उत्तर प्रदेश के किसानों के दिशा-निर्देश पत्र” से गांधी जी के इस एहसास का साफ-साफ पता चलता है कि किसान सरकार को कर या जमींदारों को लगान नहीं देना चाहते थे, जबकि गांधी जी उनसे ऐसा करने को कह रहे थे (नियम 4)। नियम 12 और 13 में हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और जाति-हीनताबोध और अस्पृश्यता को खत्म करने की बात की गई थी। इन “निर्देशों” से जो बात साफ-साफ पता चलती है, वह यह है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ‘शांतिपूर्ण प्रतिरोध’ के लिए जनता की लामबंदी के खातिर भी इस पर विचार करना चाहिए कि किसान अपने हित के लिए क्या चाहते हैं। साथ ही यह हकीकत भी सामने आई कि किसान और ग्रामीण गरीब आबादी तब तक एकजुट नहीं हो सकती, जब तक वह जाति के आधार पर बंटी रहेगी, इसलिए अब जाति-व्यवस्था से सीधे टकराना होगा। हालांकि हिंद स्वराज के पाठ के मुताबिक जाति-व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने की कोई जरूरत नहीं समझी गई थी।

इसी तरह हिंद स्वराज में गांधी जी संसदीय प्रणाली की भी निंदा करते हैं और स्वराज हासिल होने के बाद सरकार बनाने में लोगों की भूमिका पर विचार नहीं किया था। यह जिक्वमा वे ‘शुचिता और सादगी’ अपनाने वाले नेताओं की खास टोली के लिए छोड़ते लगते हैं। लेकिन अब यह साफ हो गया था कि अगर स्वराज के लिए संघर्ष में बड़े पैमाने पर भारतीयों को जोड़ना है, तो स्वराज मिलने के बाद उन्हें शासन में अपनी आवाज बुलंद करने का आश्वासन देने की जरूरत होगी। 1924 में गांधी जी ने पहली बार सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत की, लेकिन तब तक एक विकल्प के रूप में ही। 1928 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसमें वयस्क मताधिकार का सिद्धांत शामिल था (‘21 वर्ष की आयु के हर स्त्री-पुरुष को मतदान का हकदार होगा, जिसे कानूनन अयोग्य घोषित न किया गया हो’)।

गांधी जी के विकासशील विचारों का एक अन्य पहलू भाषा के इस्तेमाल से संबंधित था। विशेष रूप से हिंदी-उर्दू के कड़वे विवाद को लेकर, जो 19वीं सदी के अंत में सामने आया था। गांधी जी ने हिंदी और उर्दू के संगम से बनी आमजन की भाषा ‘हिंदुस्तानी’ के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इसे भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए, जिसके जरिए पूरे देश में लोग एक-दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन, फिर उन्होंने महसूस किया कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को वहां की बोली-भाषाओं में ही एकजुट किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के संविधान का जो मसौदा बनाया और जिसे नागपुर सत्र (1920) में मंजूरी मिली, प्रांतीय कांग्रेस समितियां ब्रिटिश-संगठित प्रांतों के अनुरूप नहीं, बल्कि भाषाई क्षेत्रों जैसे मद्रास (भाषा के रूप में तमिल), आंध्र (तेलुगु), कर्नाटक (कन्नड़), केरल (मलयालम), महाराष्ट्र (मराठी), गुजरात (गुजराती), सिंध (सिंधी) वगैरह के अनुरूप बनाई गईं। इसके पीछे विचार भारत में मौजूद विभिन्न ‘राष्ट्रीयताओं’ का नहीं था, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचना था। यह साफ था कि ब्रिटिश शासन का सामना करना है, तो भाषा के विभाजन या उप-राष्ट्रीयता से अधिक भारतीयों की एकता अधिक महत्वपूर्ण थी।

इस तरह 1920 के दशक के शुरुआत तक गांधी हिंद स्वराज के विचारों से बहुत दूर आ चुके थे। सविनय अवज्ञा का पहला चरण (1930-31) उन्हें और दूर ले गया। इसमें असहयोग आंदोलन के मुकाबले किसानों और महिलाओं ने काफी अधिक भूमिका निभाई। कांग्रेस के भीतर और बाहर गरम दल का असर बढ़ रहा था। 1929 में गांधी का जवाहरलाल नेहरू (जो सुभाष बोस के साथ गरम दल की अगुआई कर रहे थे) को करीबी सहयोगी, करीब-करीब अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुनना नई परिस्थितियों को स्वीकार करने जैसा ही था। इसलिए गांधी अब नेहरू से सहमत थे कि कांग्रेस को एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। इसका मजमून नेहरू ने तैयार किया और गांधी जी ने खुद इसे 29 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ‘मौलिक अधिकारों पर एक संकल्प’ के रूप में पेश किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बाद में इसका और अधिक विस्तार किया, जिसे ‘कराची संकल्प’ के रूप में जाना जाता है और 1947 में आजादी मिलने तक यह कांग्रेस का आजाद भारत के लिए मानक नजरिया बन गया।

कराची संकल्प में भारत के आम लोगों के लिए ऐसी तमाम बातों का वादा था, जिनके प्रति गांधी जी पहले से ही कमोबेश प्रतिबद्ध थे। इनमें स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, सभी धर्मों के प्रति राज्य की ‘तटस्थता’ और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल थे। लगता है, उन्होंने खुद ‘कृषि कर्ज से राहत और सूदखोरी पर नियंत्रण’ इसमें जोड़ा। लेकिन इस पर एक बारगी सवाल उठ सकता है कि क्या गांधी ने खुद कृषि नीति में धारा 7 जोड़ा, जिसमें “कृषि लगान और कर में भारी कमी” और भूमि से शुद्ध आय पर श्रेणीबद्ध कर लगाने की बात थी। इसी तरह धारा 13 में कहा गया कि ‘राज्य के पास प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण होगा, वह भी उनके पहले के विचारों से असंगत रहा होगा, क्योंकि वे संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के हिमायती थे। सर तेज बहादुर सप्रू ने यह कहकर हल्का कटाक्ष भी किया था कि ‘जवाहरलाल के साथ के लिए (गांधी जी द्वारा) भारी कीमत चुकानी पड़ी। शायद कोई इसे इस तरह भी कह सकता है कि यह प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया, क्योंकि यह उन करोड़ों गरीबों के विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी था, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसे बिना किसी स्पष्ट लाभ के अचानक वापस ले लिया गया था। उसके बाद गांधी जी ने कराची संकल्प के सिद्घांत पर सवाल नहीं उठाया, जिससे आधुनिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर कदम बढ़े, भले वह अर्ध-समाजवादी न हो।

कोई यह भरोसे से तो नहीं कह सकता, लेकिन संभव है कि गांधी जी का जमींदारों और यहां तक कि राजे-रजवाड़ों के प्रति रवैया कुछ हद तक इस रणनीतिक बुद्धिमत्ता पर आधारित था कि राष्ट्रीय आंदोलन में ढेर सारे दुश्मन नहीं खड़े कर लेने चाहिए। लेकिन यह भी लगता है कि स्थापित अधिकारों का वे आदर करते थे, उस पर वे सवाल नहीं उठाना चाहते थे, बल्कि ‘ट्रस्टीशिप’ के अपने सिद्धांत के तहत उन्हें परिमार्जित करना चाहते थे। ट्रस्टीशिप के तहत मोटे तौर पर अमीर को महज गरीबों की मदद करने का दायित्व है। और, फिर भी गांधी जी ने 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में घोषणा की, “कांग्रेस के विचार में वह हर हित, जो रक्षा योग्य हैं, जरूरतमंद करोड़ों बेजुबान लोगों के हितों के बाद ही आते हैं.......मुझे कांग्रेस की ओर से यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस इन करोड़ों बेजुबान लोगों के हितों के लिए अपने हर हित का बलिदान कर देगी।”

अंतत: यही नजरिया कायम रहा, यह इस तथ्य से भी पता चलता है कि 1937 और 1946 के चुनावों (भले उसका दायरा सीमित था) में कराची संकल्प कार्यक्रमों को ही कांग्रेस ने मतदाताओं के सामने रखा था। गांधी जी भले पहले संपत्ति के अधिकारों की पूर्ण स्वीकार्यता के बारे में सोचा होगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार ने 8 अगस्त 1946 को जमींदारी प्रथा उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया, तो उनकी तरफ से कोई आलोचना नहीं आई। वे जानते थे कि यह अब अपरिहार्य है। इस तरह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गांधी का भारत अंतत: एक ऐसी स्थिति को समायोजित करने के लिए मजबूर हो गया, जहां गरीबों को अपनी देखभाल के लिए एक ट्रस्टी की ओर मुंह ताकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे अब खुद अपनी देखभाल करने की महत्वाकांक्षा पाल सकते थे।

भारतीय राष्ट्र की किसी भी अवधारणा को जाति और धर्म की समस्या से जूझना जरूरी था। अस्पृश्यता के सवाल पर गांधी ने कभी भी कोई रियायत नहीं बरती, यहां तक कि अपने शुरुआती दिनों में भी, जब उन्होंने 1915 में अहमदाबाद में अपना आश्रम स्थापित किया था। तब उनके सामने फौरन एक ‘अस्पृश्य परिवार’ के आश्रम से जुड़ने पर संकट का सामना करना पड़ा था।

जब 1930 के दशक के शुरुआत में साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने वंचित जातियों को मुसलमानों की तरह अलग करने की संभावना भांपी, जिनका ऊंची हिंदू जातियों से मतभेदों का फायदा उठाया जा सकता था। वंचित जातियों को अलग निर्वाचक मंडल का कम्युनल अवॉर्ड के तहत विशेषाधिकार दिया गया था। तब गांधी जी जेल (सितंबर 1932) में थे और वहीं उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस कारण 24 सितंबर को डिप्रेस्ड कास्ट्स फेडरेशन के नेता डॉ. आंबेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ।

इस संधि के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में वंचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या दोगुनी की गई, लेकिन निर्वाचक मंडल साझा ही रखा गया। हालांकि, उम्मीदवारों को पहले अलग वंचित जाति के मतदाताओं का सामना करना पड़ता था, जो चार उम्मीदवारों को सबसे अधिक वंचित जाति के वोट मिलने का रास्ता साफ कर देता था। इस प्रकार यह सामान्य मतदाताओं की पसंद को सीमित कर देता था, जिनका वंचित जाति के भीतर भी जनाधार था। केंद्रीय विधानमंडल में 18 प्रतिशत सामान्य सीटें वंचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित की जानी थीं, जबकि कम्युनल अवॉर्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। स्पष्ट रूप से ये न्यायसंगत शर्तें थीं और कई आलोचकों द्वारा वंचित जातियों के साथ विश्वासघात बताते हुए तत्कालीन पूना पैक्ट की आलोचना करने का ठोस आधार कम ही रह जाता है।

दरअसल, गांधी जी ने वंचित जातियों की समस्याओं को दूर करने की तत्काल जरूरत समझी, जिन्हें उन्होंने ‘हरिजन’ कहा और इसलिए मई 1933 में हरिजनों पर ऊंची जातियों के उत्पीड़न के खिलाफ अनशन शुरू किया। इस अनशन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे, जो हरिजन बस्तियों में रहने (खाने) गए और भारतीय आबादी के सबसे गरीब वर्ग के कल्याण पर जोर बढ़ा। यह अफसोस की बात है कि वह आदर्शवाद अब भुला दिया गया है जब उन वंचित जातियों को राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रिम मोर्चे पर शामिल किया गया। दरअसल, जाति-व्यवस्था को तोड़ने वाले ही असली राष्ट्र-निर्माता थे।

सांप्रदायिक विभाजन का दूसरा पहलू- हिंदू-मुस्लिम -दुर्भाग्य से साधा नहीं जा सका। मुस्लिम लीग की ओर से एम.ए. जिन्ना की सभी मांगों के लिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट पर बात नहीं बनी, तो प्रभावी मुस्लिम नेतृत्व अपनी मांगों के लिए कांग्रेस के बजाय सीधे ब्रिटेन की ओर देखना शुरू कर दिया।

गांधी जी ने हिंद स्वराज में भावी भारत की अपनी दृष्टि में हिंदू-मुस्लिम एकता को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा था। लेकिन दोनों पक्षों में लगातार सांप्रदायिक भावना के कारण वह लगातार मुश्किल होता गया। पाकिस्तान की मांग उठने से कई दशक पहले ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ का नारा उठने लगा था। इस नारे के समर्थकों में बड़ा तबका कांग्रेस में भी था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी कि भारतीय राष्ट्रवाद को ‘हिंदू नजरिया’ में ढाला जा रहा था।

गांधी जी पारंपरिक हिंदू धर्म से बढ़ती अपनी दूरी के बावजूद यही कहते थे कि वे सनातनी हिंदू हैं और शुचिता और सादगी की वजह से उन्हें महात्मा भी कहा जाने लगा था। लेकिन सभी धर्मों का आदर करने के उनके आग्रह से वह राजनीति निकली जो बहुत हद तक जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के ढांचे में फिट बैठती थी। उन्होंने 1920 में ‘खिलाफत’ के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो तुर्की की स्वतंत्रता के बजाय धर्म के आधार पर मुस्लिमों की समस्या के रूप में उठाया गया था।

कुछ संभावित रणनीतिक खामियों को छोड़कर मुस्लिम लीग के प्रति मुसलमानों के बढ़ते रुझानों के लिए गांधी जी को गलत ठहराना मुश्किल है। आखिर लीग का लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम राज्य या राज्यों का आह्वान किया गया। उसके बाद यह मुद्दा भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हितों की रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि देश का हिंदू-बहुल भारत और मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान में विभाजन का बन गया। इस नए घटनाक्रम के सामने गांधी एकजुट भारत की अपनी धारणा पर अड़े रहे, जिसमें मुस्लिमों को अधिकतम रियायत दी जा सकती है। उनके इसी रुख ने सितंबर 1944 में एम.ए. जिन्ना के साथ उनकी ‘वार्ता’ का आधार बनाया, लेकिन जिन्ना अब किसी तरह की समझाइश या समझौते से बाहर जा चुके थे।

जैसी राजनैतिक स्थिति और सांप्रदायिक विभाजन अब आकार ले चुका था, उसमें बंटवारा अपरिहार्य हो गया था। इसका चाहे कितना ही पछतावा क्यों न हो, गांधी जी को अंतत: इसे स्वीकार करना पड़ा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ऐसा देश नहीं बना, जिसकी वे सेवा नहीं कर सकते थे। वे 15 अगस्त के बाद पूर्वी पाकिस्तान के नोआखाली में जाने की योजना बना रहे थे, जहां अभी साल भी नहीं बीते थे कि वे सांप्रदायिक शांति के लिए गांव-गांव का दौरा कर चुके थे। लेकिन कलकत्ता दंगों और पंजाब तथा दिल्ली में मची मार-काट की वजह से वे भारत में ही बने रहे।

उनका अंतिम अनशन (13-18 जनवरी 1947) न केवल दिल्ली में मुसलमानों की हत्या और पलायन को रोकने के लिए था, बल्कि भारत द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये (उन दिनों यह बहुत बड़ी राशि थी) देने के लिए भी था, जिसका पाकिस्तान कानूनी रूप से हकदार था। उन्होंने दोनों देशों का ख्याल रखा। यही नहीं, जब गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी, तो वे पश्चिम पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे।

निश्चित रूप से, अपने आचरण में जिसे सही मायने में उनका सबसे संवेदनशील समय कहा जाता है, गांधी ने राष्ट्रवाद में एक नया आयाम जोड़ दिया। मसलन, एक ऐसे किसी राष्ट्र के हितों की उचित रक्षा, जो आपके अपने देश के साथ विवादों में उलझा हो। यह महात्मा की ही विरासत का हिस्सा हो सकता है, जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। आज यही उनका सबसे बड़ा संदेश है।

(लेखक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं)