बहुत कुछ खत्म हो चुका है, लेखक मर चुका है, यथार्थ मर चुका है, मीडिया मर चुका है, विचार मर चुका है, भाषा मर चुकी है, एक विराट नकली दुनिया में सब एक-दूसरे पर पिले पड़े हैं।

फेक जीवन, फेक कविता, फेक कहानी, फेक आलोचना, फेक विचार! विचारधारा का अंत हो चुका है।

हाय! तीस बरस पहले तक कविता में इतनी आग थी कि छूते डर लगता था। हर कहानी का नायक क्रांतिकारी होता था और कहानी के अंत तक वह क्रांति करने के लिए जंगलों में निकल जाता था। कविता का रंग सिर्फ लाल होता था।

लघु पत्रिकाओं से आग की लपटें निकलती होतीं- हर लाइन में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद होता, गोर्की होते, तुर्गनेव होते, टॉल्स्टाय होते, मायकोव्स्की होते, पुश्किन होते, ब्रेख्त होते, लुकाच होते, ये होते वो होते, लगता क्रांति अब आई, अब आई।

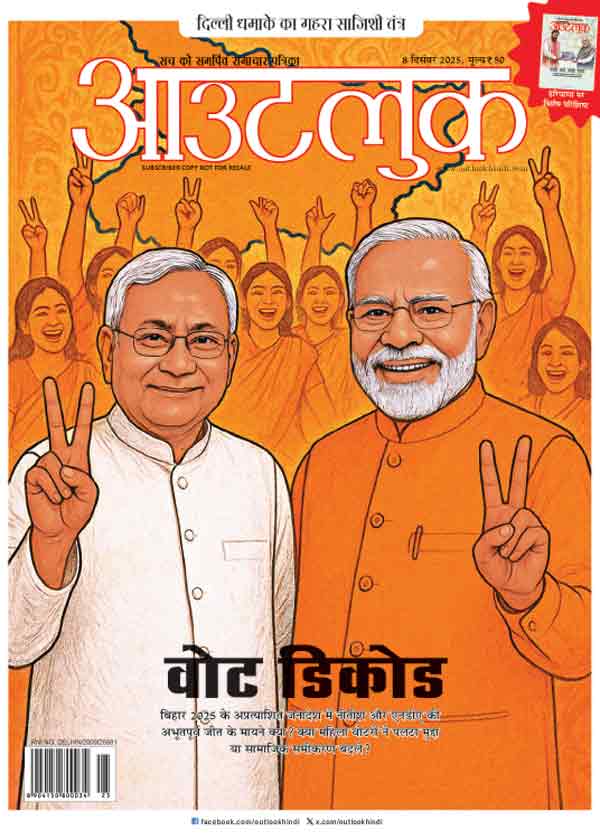

लेकिन आया तो ‘संघ’ आया, मोदी आए, अमित शाह आए, भाजपा आई, हिंदुत्व आया, लिंचमॉब आया, एंटी-रोमियो स्कॉड्स आए, बाबा लोग आए, मंदिर आया, विराट मूर्तियां आईं।

आज सोचता हूं कि साहित्य के दरवाजे पर नित्य दस्तक देती वह ‘क्रांति’ कहां गई, हमारे जैसों द्वारा जिसका आह्वान रोज किया जाता था। कहां गए वाम दल? कहां गई नेहरू वाली उदारता जो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत छूटी रहती थी?

हमारी कविता और इस कदर इतनी झूठी! वह इतनी फेक क्यों निकली कि जिनको जीवनभर कोसते रहे वही सीने पर चढ़कर आ गए! क्या हमारे कोसने में ही कुछ गड़बड़ थी?

हम लगाते रहे नारे कि ‘साम्राज्यवाद हो बर्बाद’ लेकिन बर्बाद हुआ ‘समाजवाद’! हम चिल्लाते रहे ‘सेकूलरिज्म जिंदाबाद’ और सौ गुनी ताकत से उभर कर आया ‘हिंदुत्ववाद’!

कहां हैं हमारी टक्कर के झूठे लेखक जो न बीते कल को समझ सके, न आते कल को देख सके?

कहां है इस बदलाव का समग्र चित्र उकेरने वाली कलम? कहां है धर्म और हिंदू धर्म की समझ? कहां है जातिगत विमर्शों की समझ? कहां है अल्संख्यकों के दर्द को समझने की कसक! कहां है उनमें जेंडर और ‘एलजीबीटीक्यू’ समाज की समझ? किस लोक का वासी रहा हमारा लेखक? और आज वो कहां है?

हे पाठक! इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी कि हिंदी के वे लेखक जो अपनी ‘आत्मकथा’ लिखकर अपने को ‘केसानोवा’ की तरह दिखाते रहे लेकिन उनकी आत्मकथाओं की एक भी कथित प्रेमिका लेखिका ऐसी नहीं दिखती जो कहे कि उस महान नारकीय कीट ने मेरे संग कभी ‘मीटू’ किया था! एक से एक जेंडर वीरांगना लेखिकाएं हैं लेकिन सब चुप, सब निर्वाक! वे इन लफंगों को कोसती क्यों नहीं? ये क्या है?

‘सत्य’ के नाम पर लेखकों ने सीखा है तो सिर्फ झूठ, फरेब और अवसरवाद!

दलित लेखन आया तो पहला विरोध प्रगतिशीलों ने किया लेकिन बाद में उसे गोद ले लिया!

दो-तीन बरस पहले ‘अवार्ड वापसी’ मरणासन्न साहित्य को ‘जिंदा’ करने का एक अवसर अवश्य बनी थी लेकिन वह अंदर से इस कदर अवसरवादी नजर आई कि बाकी लेखकों का भरोसा नहीं जीत सकी। नाना प्रकार के चमचत्व और सेवा पैरवी के जरिए अकादमी का इनाम झटकने वाले शहीद कब से होने लगे? पहले इनाम लेकर महत्ता पाई फिर वापस कर महत्ता पाई! दोनों हाथ लड्डू्!

करुणा भी भुनाने की चीज हो गई? किसे चाहिए थी आपकी यह शहादत कि जिसमें आपका नाखून तक नहीं टूटा? लेखकों ने पहली बार जाना कि बेईमानी का भी ‘शो’ करके पंद्रह सेकंड की शोहरत तो कमाई ही जा सकती है।

यह थी हिंदी के लेखक की वह वीर मुद्रा जिसके बारे में धूमिल ने बहुत पहले कह दिया था कि ‘कांख भी दबी रहे और मुठ्ठी भी तनी रहे!’ एक झूठ से निकले न थे हम कि और भी बड़े छद्म में गिरे!

जरा दखिए! सोवियत संघ गिरा तो इनमें से एक लेखक न रोया, न कम्यूनिस्टों ने कभी बताया कि क्यों गिरा? न उसके गिरने पर वह प्रगतिशील लेखक रोया जो सोवियत यात्रा में मौज उड़ाकर लौटा था।

सबसे घटिया और लुटेरा केपटलिस्ट बना चीन। लेकिन एक ने न बताया कि समाजवाद के नाम पर सबसे घटिया कारपोरेट पूंजीवाद का सबसे लुटेरा संस्करण वह कैसे बन गया?

सभी कॉमरेड खामोश! क्रांतिकारी कविजन निर्वाक्!

यह है लेखन की मौत! लेखक की मौत, जिसके बारे में हमने शुरू में बताया!

किस-किस की मौत नहीं हुई! आज हम एक विराट मसान के मालिक हैं, आधुनिकता मरी, भाषा मरी, यथार्थ मरा, मीडिया मरा, रचना मरी, कविता मरी, कहानी मरी, आलोचना मरी! विचार मरा! रेनेसा की उधारू सिद्धांतिकी मरी!

आधुनिकता की जगह आई उत्तर आधुनिकता। वही उत्तर आधुनिकता आज हमारी पॉकेट, हमारी मुठ्ठी में है और हम भी उसकी मुठ्ठी में हैं। वह मोबाइल में है, इंटरनेट में है, कंप्यूटर में है और ‘कृत्रिम-बुद्धि’ (आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस) में है। यही है हमारा आभासी अनुभव जगत!

पुरानी भाषा की जगह एक ‘चिह्न भाषा’ आ गई है। मीडिया की जगह ‘सोशल मीडिया’ आ गया है जो नाम का सोशल है, स्वभाव से ‘एंटी सोशल’ है! वह व्यक्ति को निरा ‘आत्मरतिवादी’ (नार्सिसिस्ट)बनाता है, जो मुख्यतः छेड़खानी, ‘राइट टु इंसल्ट’ और ‘हेट स्पीच’ का मंच है।

रीयल की जगह आज ‘हाइपर रीयल’ है, ‘हाइपर रीयल’ यानी ‘अति चंचल यथार्थ’!!

ऐंद्रिक यथार्थ तक तो इन दिनों हम पहुंच ही नहीं पाते। हम आभासी जगत के ‘चिह्नों’ की छलना में ही उलझे रह जाते हैं। हमें अब ‘प्रकृति’ नहीं बनाती बल्कि प्रकृति को भी एमएनसीज बनाते हैं। कुछ भी ‘प्रकृत’ (नेचुरल) और वास्तविक (एक्चुअल) और ‘तथ्यात्मक’ (फेक्चुअल) नहीं है। अधिकतर समय फेक न्यूज, फेक व्यूज और वैकल्पिक तथ्य (ऑल्ट-फेक्ट) हैं। ये सब बनावटी हैं, ‘निर्मितियां’ हैं, व्यक्ति की चेतना, उसकी देह, सब निर्मितियां है। एक ग्लोबल लुटेरी वित्तीय सटोरिया पूंजी हमें ‘बनाती’ रहती है। वही हमारी आंख, कान और दिमाग है।

कहीं भी निगाह डालिए, अधिकतर युवा-युवतियों के हाथ में स्मार्टफोन है, मुंह के पास स्पीकर है, कान में ऑडियो की डोरी फिट है, आंखें स्मार्टफोन पर लगी हैं, पिक्चर देख रहे हैं या पोर्न, पता नहीं चलता! यों भी दोनों के बीच फर्क ही कहां बचा है?

स्मार्टफोन ने हमारी तीनों इंद्रियों (आंख, कान और मुंह) को अपने वश में कर लिया है। गूगल ने ‘स्मृति’ नष्ट कर दी है।

एक ही वक्त में आज हम दुनिया से ‘अति संपर्कित’ हैं, ‘ओवर कनेक्टेड’ हैं लेकिन उतने ही एक-दूसरे से ‘अ-संबद्ध’ और ‘कटे-हटे’ हैं। साक्षात् जीवन जगत का हमारा ‘निरीक्षण’ (ऑब्जर्वेशन) कम से कमतर होता जा रहा है।

यह ‘साइबर जगत’ हमारा पालतू नहीं, हमीं उसके पालतू हैं। हमारे हर अक्षर का कॉपीराइट गूगल या फेसबुक के पास है लेकिन हमारे फेसबुक वीर समझते हैं कि वे अपने लिखे के मालिक हैं!

पिछले दिनों हमने साठ-सत्तर साल के सांस्कृतिक साहित्यिक इतिहास की नित्य हत्या होते देखी है। धीरजधारी, धीमे जीवन के आदी हम उसका मर्सिया भी न पढ़ पाए थे कि पिछले बीस-तीस साल में घटित भूमंडलीकरण और एमएनसीज द्वारा संपोषित तकनीकी क्रांति ने हमें सीधे इक्कीसवीं सदी के सूचना सुपर हाइवे के सुपर फास्ट ट्रेक पर फेंक दिया है।

हमारे सारे नए और पुराने लेखक इसी ‘निरींद्रिय’ साइबरी जगत के रणबांकुरे हैं। साइबर चिह्न, साइबर विचार, साइबर क्रोध, साइबर श्राप, साइबर क्रांति, साइबर प्रतिक्रांति के बीच हर पल, हर क्षण लगता है कि अब कुछ बड़ा हुआ कि अब बड़ा कुछ हुआ!

इस छलिया साइबर जगत का अकेला और एकमेव रणबांकुरा कोई है तो वह हैः मैं, मैं, मैं, मैं! लाखों मैं, मैं, मैं, मैं। करोड़ों मैं, मैं, मैं, मैं यानी साबइरी लेखक!

लाखों ब्लॉगर हैं, लाखों व्हाट्सऐपिये हैं, करोड़ों फेसबुक वीर हैं, करोड़ों ट्विटराती हैं, इंस्टाग्रामी हैं लेकिन हैं सब मैं, मैं, मैं। हर लाइन में मैं, मैं, मैं, मैं। कविता है तो मैं, मैं, मैं। कहानी है तो मैं, मैं, मैं। आलोचना तो मैं, मैं, मैं!

तू मुझे पसंद कर, मैं तुझे करूं। तू मुझे लाइक कर, मैं तुझे करूं। तू मेरी हवा बना मैं तेरी बनाऊं। मैं ही लेखक, मैं ही संपादक, मैं ही प्रकाशक, मैं ही वितरक, मैं ही ऐंटरप्राइज, मैं ही मालिक। सब कुछ सेल्फ से सेल्फी तक!

कभी कोई ‘समाज’ (सोसाइटी) और उसका ‘सामाजिक’ (सोशल) भी हुआ करता था। इस मिमियाते जगत में कहां है कोई ‘समाज’ और ‘सामाजिक’!

यह कैसा ‘सोशल मीडिया’ है जो हमारे ‘समाज’ और ‘सामाजिक’ का ही वध करता आया है! और अब हर क्षण हमारा वध करता है और इतने प्यार से करता है कि उसके हाथों नित्य मरना हमें अच्छा लगता है।

आज का लेखक एक-दूसरे की फोटोकॉपी अधिक लगता है। हर दिन एक तीखी पोस्ट लिखकर दुनिया को हिला देने की कामना और कुछ लाइक्स और मसखरियों के बाद हताशा में गिरना और फिर अगले रोज हिलाने की ख्वाहिश और निश्चित निराशा! आत्मरतिवादी यह वातावरण लेखक को आत्मघृणावादी और अधिक कटखना बना रहा है।

न पढ़ना है, न सोचना है, न नई कल्पना करने की शक्ति है जो है सो प्रतिक्रिया है, खिसियाहट है, बौखलाहट है, गुस्सा है और घृणा है!

इन दिनों हम अपने-अपने ‘ग्लोबल’ में रहते हैं। एक ही वक्त में हम दुनिया के नागरिक हैं और उसी वक्त हम अनागरिक हैं।

कुछ पहले तक हम हंसते-रोते-गाते-कराहते-खांसते एक मनुष्य थे। अब हम सिर्फ ‘आंकड़े’ (डाटा) हैं। अब तक हम ऐंद्रिक मनुष्य होते थे अब हम सिर्फ ‘डिजिटल’ प्राणी हैं।

हम एक विराट नकल हैं। हम अमेरिका की एमएनसीज की सिर्फ ‘फोटोकॉपी’ हैं। तकनीकी क्रांति ने हमें एक छद्म ताकत देने के साथ एक तकनीकी निर्जन भी दिया है जिसे भरने के लिए हमने धर्म के नए पैकेज बना लिए हैं।

हम एक ही साथ दो तरह की अंधताओं में रहते हैं, धर्म की अंधता और तकनीक की अंधता! हम अपने मन की अंधताओं को लिए-दिए तकनीकी अंधता में दाखिल हो गए हैं।

अनुभव की अंखडता की जगह हम खंड-खंड, टुकड़े- टुकड़े अनुभवों में जीते हैं। तीस बरस पहले तक जो जीवन ठहरा हुआ और टिकाऊ महसूस होता था अब बिखरा-बिखरा और चल-विचल, अति चंचल है। मानो धरती की धुरी ही उखड़ गई हो। एक अनियंत्रित दुनिया और एक अनियंत्रित चित्त एक बेचैन और बे-तसल्लीबख्श दुनिया बनाते हैं।

इस उत्तर-आधुनिकतावादी भूमंडलीकरण में पुराने जीवन की धुरियां हिल गई हैं। हम एक निरंतर ‘फ्लोटिंग रीयलिटी’ (तैरते यथार्थ) में रहते हैं। किसी ने हमको आभासी दुनिया की लहरों में एक आइडिया की तरह तैरने को छोड़ दिया है। हम तिनकों की तरह तैरते रहते हैं।

तकनीक और तत्ववाद एक-दूसरे के पूरक बन रहे हैं। तकनीक मुक्त करके भी सोचने नहीं देती तो तत्ववाद भी नहीं सोचने देता।

हम सब भी छोटे-छोटे फासिस्ट बन चले हैं।

(लेखक वरिष्ठ आलोचक, साहित्यकार और मीडिया समीक्षक हैं। कविता का अंत, नव-साम्राज्यवाद और संस्कृति, विकास से बाजार तक उनकी चर्चित कृतियां हैं)