प्रकाशक का कमाल

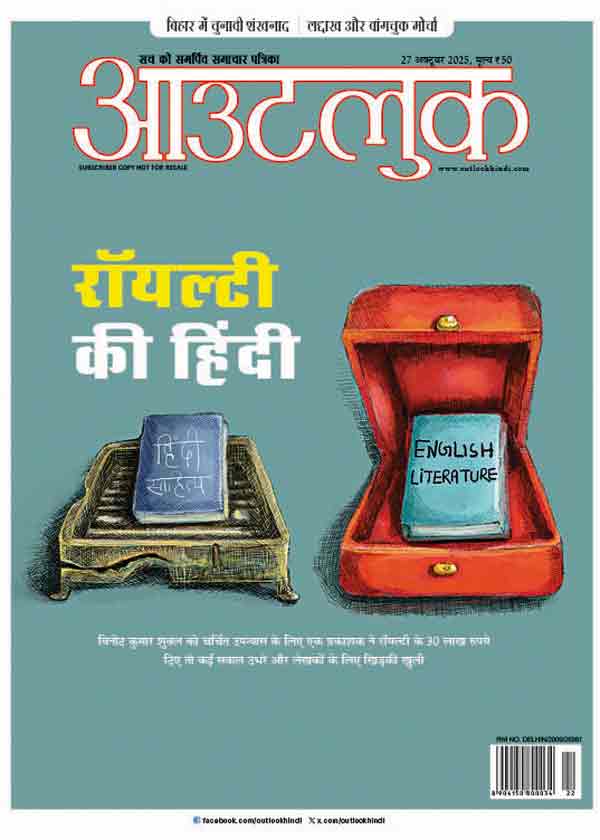

आउटलुक के 27 अक्टूबर के अंक में, ‘एक कलम दो बाजार’ हिंदी लेखन की दुनिया की अच्छी पड़ताल है। हिंदी और अंग्रेजी लेखकों की रॉयल्टी में बहुत अंतर है। साहित्य से अलग भी यदि हम नजर डालें, तो दोनों भाषाओं की दुनिया में बहुत अंतर है। वाकई हमारे देश में दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। हिंदी की दुनिया की सोच इतनी छोटी है कि विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख रुपये की रॉयल्टी मिलने पर भी लोगों ने उन्हें बधाई देने से पहले किताब की बिक्री का हिसाब लगाया। हिंद युग्म प्रकाशक इसके लिए बधाई का पात्र है कि उसने रॉयल्टी का ऐसा अनूठा उत्सव मनाया और उन लोगों के मन में भी आशा जगाई, जो लेखन की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। हिंदी पाठक हैं बस उन तक पहुंचने की जरूरत है। हिंदी के लेखकों को तो खुश होना चाहिए कि जब एक लेखक को इतनी रॉयल्टी मिल सकती है, तो वे भी किसी दिन इसके हकदार होंगे।

शीला नाहर | उदयपुर, राजस्थान

अविश्वास क्यों

हिंदी जगत में यह खबर साल दर साल याद की जाएगी कि किसी प्रकाशक ने लेखक को उसका पूरा मेहनताना दिया। इसे दुर्लभ क्षण न भी माना जाए, तो इतना तय है कि निकट भविष्य में कोई दूसरा लेखक इतनी बड़ी रॉयल्टी पाने नहीं जा रहा है। ऐसा होता है तो इसका पूरा श्रेय हिंद युग्म प्रकाशन को जाएगा, क्योंकि उसने यह परंपरा डाली है। दूसरे प्रकाशक ऐसा करते हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि वे अब ठीक रास्ते पर हैं। हिंद युग्म को भी शायद नहीं मालूम कि अगली बार वे ऐसा उत्सव कब कर पाएंगे। यहां हिंदी और अंग्रेजी की तुलना बिलकुल गलत है। दोनों दुनिया बहुत अलग हैं। लोग कह रहे हैं कि विक्रम सेठ, अमीश त्रिपाठी को इससे तीन गुना ज्यादा रॉयल्टी मिल चुकी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हिंदी भाषी भी अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी के पास इस तरह दोगुना पाठक वर्ग होता है। हिंदी प्रदेश के मुकाबले अभी भी गैर-हिंदी प्रदेशों में पढ़ने की संस्कृति बची है और वह निरंतर फल-फूल रही है। इसलिए चेतन भगत, अमीश की तुलना बिलकुल बेकार है। (27 अक्टूबर, ‘एक कलम दो बाजार’)

नारायण जादौन | पुणे, महाराष्ट्र

प्रचार से संभव

27 अक्टूबर की आवरण कथा, ‘एक कलम दो बाजार’ पढ़ कर पहला सवाल यही आया कि क्या हिंदी में इतना बड़ा बाजार है। फिर आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि हिंदी जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन क्या पढ़ें यह उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि किताबों का वैसा विज्ञापन नहीं होता जैसा दूसरे उत्पादों का होता है। किसी को भी इस बिक्री में शक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पुस्तक का प्रचार किया गया। प्रचार की वजह से कई लोगों की नजरों में यह पुस्तक आई और उन्होंने इसे खरीद लिया। भारत में अभी भी पर्याप्त जनसंख्या है, जो किताब पढ़ना पसंद करती है और खरीदने में देर नहीं करती। हिंदी जगत को ऐसी पहल का दिल से स्वागत करना चाहिए।

तेज गहलोत | बेंगलूरू, कर्नाटक

पूरे हिंदी जगत का सम्मान

हिंदी साहित्य जगत के लिए यह वाकई खुशी की बात है कि एक प्रकाशक ने एक अप्रैल से 17 सितंबर के बीच 90 हजार प्रतियां बेच लीं। इससे पता चलता है कि प्रकाशक अपनी पुस्तकों के लिए उतनी मेहनत नहीं करते, जितनी हिंद युग्म ने की। दीवार में एक खिड़की रहती थी की कीमत मात्र 299 रुपये थी, जबकि आजकल कोई भी प्रकाशक 400 से 500 रुपये से नीचे किताब की कीमत नहीं रखता है। प्रकाशक केवल दिल्ली में दो-चार लेखकों को बुला कर किताब का लोकार्पण कर लेते हैं। वही लोग लिखते हैं, वही पढ़ कर राय दे देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हिंदी जगत का पाठक कहीं नहीं होता। यदि प्रकाशक महोदय कह रहे हैं कि उन्होंने औसतन 500 से भी अधिक किताब रोज बेची है तो उन पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है। इसमें किसी भी तरह का गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी जगत के लोग मुंह पर तो मीठे बने रहते हैं लेकिन जैसे ही किसी को कुछ मिलता है, सबको बुरा लगने लगता है। हिंद युग्म ने प्रकाशक पाठक की कड़ी को फिर जोड़ दिया है। उन पर अब तक आरोप लगता था कि वे सतही भाषा वाली किताबें छापते और बेचते हैं। लेकिन उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल के जटिल संरचना वाले उपन्यास को बेच कर भी बता दिया कि वे अपने काम में कुशल हैं।

रीतराम भाटी | दिल्ली

युवाओं की प्रेरणा

17 अक्टूबर के अंक में, ‘परदे पर अमर बगावत’ बहुत ही अच्छा लेख है। भगत सिंह में कुछ तो ऐसा है, जो उन्हें भुला पाना मुश्किल लगता है। वे इतिहास की एक शख्सियत नहीं, बल्कि युवाओं की प्रेरणा भी हैं। राष्ट्र का मतलब उनके बलिदान से समझा जा सकता है। युवा क्रांतिकारी का हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ जाना ऐसा तथ्य है, जो आज भी हर देशभक्त में जोश भर देता है। मात्र 23 साल की उम्र में जो लड़का इतना परिपक्व रहा हो, उसे भुला पाना संभव नहीं है। वे सबके लिए प्रेरणास्रोत हैं। यही वजह है कि चाहे रंगमंच हो, नुक्कड़ नाटक या सिनेमा का परदा, उनकी मौजूदगी हर जगह दिखाई देती है। उन्हें अलग-अलग रूपों में पेश करने से उनके व्यक्तित्व के आयाम खुलते जाते हैं। सिनेमा के परदे पर वे ऐसे ही दिखाए जाते रहें।

करुणा राजावत | मथुरा, उत्तर प्रदेश

आंदोलनों का सच

13 अक्टूबर के अंक में, ‘तख्तापलट का जवां तेवर’ पढ़ा। इस समय वातावरण में जो तल्खी है, वह हर देश के लिए नुकसानदायक है। कई असामाजिक तत्व युवाओं की भावनाओं से खेल रहे हैं और उन्हें अपनी इच्छापूर्ति का जरिया बना रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे यूरोपीय देशों में भी देखें, तो युवा क्रांति का पैटर्न एक ही है। आंदोलनों के बहाने किसी देश में उथल-पुथल मचाने वाले न तो युवाओं के हितैषी हो सकते हैं, न उस देश के ।

शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी | फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

परिवार में दोस्ती

13 अक्टूबर के अंक में, ‘बड़े धोखे हैं इस राह में’ अच्छा लगा। आज के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते दखल ने सामाजिक नियमों को बिलकुल बदल कर रख दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई तरह की वेबसाइट्स जहां बातचीत की सुविधा होती है, ठग अपना जाल बिछाकर नौजवानों को फंसा रहे हैं। कुछ लड़कियां भी इस तरह के काम कर रही हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल से ऐसे मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कई कहानियां तो ऐसी होती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुलिस के पास शिकायत न पहुंचने से भी धोखाधड़ी में लिप्त लोगों का साहस बढ़ रहा है। शिकायत न करने के पीछे सीधा सा कारण सामाजिक तथा पारिवारिक शर्मिंदगी होती है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय खुद पर नियंत्रण और परिवार का साथ है। जब बात करने के लिए कोई आसपास नहीं होता, तो ही लोग ऐसे लोगों के जाल में फंसते हैं।

मीना धानिया | नई दिल्ली

रचनात्मक संवाद

13 अक्टूबर के अंक में, ‘लोकतंत्र का पहरुआ’ से जगदीप छोकर के बारे में और जानकारी मिली। यह लेख छोकर जी के बहाने नागरिकों को उनके बुनियादी कर्तव्यों का भान कराता हैं। एडीआर संस्थान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विचारधारा है, जिसे जगदीप छोकर ने देश के बुद्धिजीवी वर्ग में चर्चित किया। पत्रिका ने देश की ऐसी शख्सियत को याद किया यह सराहनीय है। आउटलुक बुनियादी मूल्यों के प्रसार में प्रयत्नशील है, इसकी बानगी गांधी पर आधारित दो आलेखों में भी मिलती है। ऐसी सामग्री प्रकाशित होती रहना चाहिए ताकि देश में रचनात्मक संवाद शुरू हो।

बुद्धि पटेल | जोधपुर, राजस्थान

अच्छा विश्लेषण

13 अक्टूबर के अंक में, संपादकीय ‘अमेरिकी वीजा बंदिश’ शानदार विश्लेषण है। पिछले साल एच-1बी वीजा पात्रता में महारथी भारतीय 71 प्रतिशत कर नौकरी ले लेते थे। लेकिन यह किसी ‘कृपा’ से नहीं होता था बल्कि ‘प्रतिभा’ के बल पर होता था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों ने भारतवंशियों की योग्यता पहचान कर ही उनका स्वागत किया था। लेकिन ट्रम्प पूर्वाग्रह की राजनीति कर रहे हैं। वीजा फीस बढ़ा कर उन्हें सिर्फ अस्थाई लोकप्रियता हासिल होगी। सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारतीय पेशेवर की मांग है। अमेरिका को छोड़ भी दें, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी देश भी चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभा वहां जाकर काम करे।

गोविन्द सिंह गहलोत | जयपुर, राजस्थान

पुरस्कृत पत्रः अनमोल कलम

विनोद कुमार शुक्ल के प्रशंसकों के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि उनकी पुस्तक को इतने साल बाद रॉयल्टी के रूप में बड़ी रकम मिली। लेखक को मेहनत का प्रतिदान मिलना ही चाहिए। लेखकों से ही यह उम्मीद क्यों की जाए कि वे अपने लेखन से कमाने के बारे में न सोचें। हमारे यहां लिखने को रोजगार की दृष्टि से देखा ही नहीं जाता है। यह सच है कि लेखन का कोई मोल नहीं होता लेकिन कोई लेखक बनना चाहे, तो उसे सोचना पड़ता है कि वह अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। जब भी लेखन की बात होती है, तुरंत विदेशी लेखकों से तुलना शुरू हो जाती है। इस वजह से भी भारतीय लेखकों को नुकसान होता है। (‘एक कलम दो बाजार’, 27 अक्टूबर)

सुरुचि बग्गा|जालंधर, पंजाब