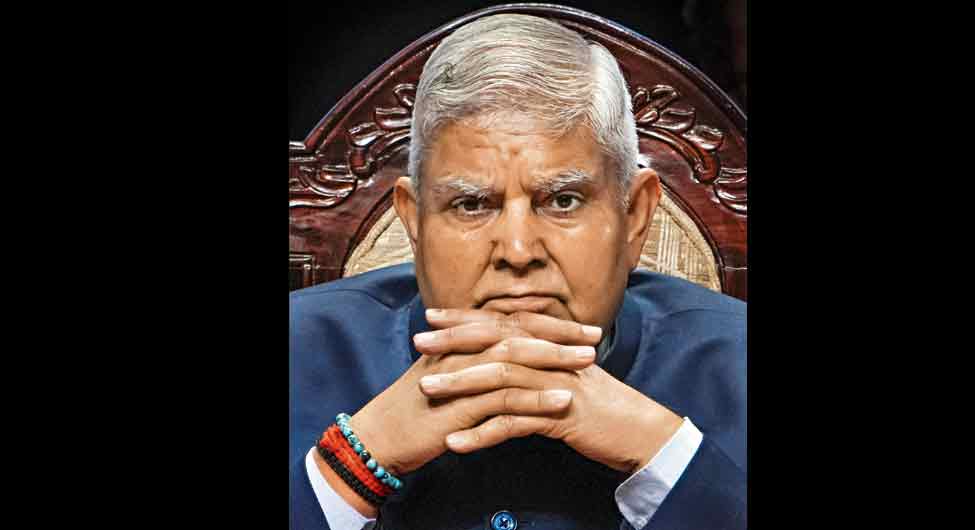

तय था कि संसद का वर्षाकालीन सत्र हंगामेदार और सरकार के लिए चुनौती भरा होने वाला है। लेकिन सत्र से पहले ही 21 जुलाई की शाम घिरने और अंधेरा बढ़ने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई सामने आ गई। वह भी ऐसी मौन विदाई कि हफ्ते भर बाद तक उनकी खोज-खबर सिर्फ कयासों के जिम्मे छूटी हुई है। यह तय तो छोडि़ए कहीं अटकलों तक में नहीं था। फिर, उनके विदाई समारोह का न होना कुछ और ही संकेत दे गया। एक दिन बाद सत्तारूढ़ एनडीए से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘‘उन्हें कई अहम पदों पर सेवा करने का मौका मिला’’ जैसा संदेश भी कान खड़े कर गया। विपक्ष भी इस कदर भौंचक था कि कुछ स्वर हमदर्दी में उठे तो ज्यादातर शायद कुछ इस अंदाज में कि जैसी करनी वैसी भरनी। विपक्ष इतने तो यकीन में था कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफे में जो वजह ‘‘स्वास्थ्य समस्याएं और डॉक्टरों की सलाह’’ लिखी, वह दूर-दूर तक नहीं है। आखिर उस पूरे दिन या शाम का साया पड़ने तक धनखड़ राज्यसभा में पुरजोर सक्रिय थे। फिर सरकारी पक्ष से उनका हालचाल जानने कोई नहीं पहुंचा, न उनके दरवाजे किसी के लिए खुले। उनके दफ्तर को सील करने और उनकी टीम को हटा लेने की भी खबरें हैं। सबसे ज्यादा चौंकाया आधे कार्यकाल में शिखर के दूसरे नंबर के पद से औचक विदाई ने, जो आजाद भारत के इतिहास में नई नजीर बना गया। अब चुनाव आयोग नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। लेकिन वह 21 अगस्त को सत्र खत्म होने के बाद ही हो सकती है।

इससे पहले भी इस्तीफे हुए हैं लेकिन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के कारण। जैसे सत्तर के दशक में वी.वी. गिरी और नब्बे के दशक में के.आर. नारायणन। या किसी की मृत्यु से बीच कार्यकाल में पद खाली हुआ है। लेकिन धनखड़ साहब नई मिसाल बना गए या बनाने पर मजबूर हुए। सिद्धांत रूप में उपराष्ट्रपति का पद सियासी तानेबाने से ऊपर होता है और उसका सियासी लेनदेन महज राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते ही होता है। यहीं पेच है। सभापति सरकारी दल की योजना पर राज्यसभा का संचालन करे या संवैधानिक व्यवस्था और मर्यादा का पालन करे। धनखड़ शायद 21 जुलाई के पहले तक सरकारी दल के मुताबिक ही फैसले सुनाते देखे गए थे। पिछले साल उन्होंने विपक्ष के अधिकांश सदस्यों को निलंबित करके नई नजीर कायम कर दी थी। तब लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों का निलंबन हुआ था। यही नहीं, विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला चुका था, जो अचानक राज्यसभा को स्थगित करके बेमानी बना दिया गया था।

धनखड़ साहब हाल में न्यायपालिका से भिड़ने और सरकार के प्रतिकूल फैसलों पर बरसने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे। वे संविधान नहीं, संसद को सर्वोच्च बता चुके थे और राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए किसी विधेयक पर मंजूरी की समय-सीमा तय करने के न्यायपालिका के अधिकार को ‘‘न्यूक्लियर बम’’ कह चुके थे।

इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए वे ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथों लेने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। आरोप तो यह भी उछले थे कि उन्होंने राजभवन को भाजपा के दफ्तर में ही तब्दील कर दिया था। विधानसभा में पारित कई विधेयकों को लटकाए रखा था। सबसे बढ़कर वे सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ बयान देने से भी नहीं हिचके थे, जिसके वे औपचारिक मुखिया कहलाते थे। एक बार नई विधानसभा का सत्र शुरू होने पर राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का लिखा पढ़ने से इनकार भी कर दिया था, जैसी कि परंपरा होती है।

कहते हैं, बंगाल में केंद्र की सियासत के प्रति उनका यही मुखर समर्थन उनकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का आधार बना था। यह भी कयास है कि उनकी महत्वाकांक्षा पहले नंबर के शिखर पद या राष्ट्रपति के आसन पर पहुंचने की थी और इसी वजह से सरकार के समर्थन का इस कदर खुला समर्थन कर रहे थे कि मर्यादाएं भी भुला देते थे। कुछ मामलों में शिष्टाचार को भी, जैसे सपा सांसद जया बच्चन के मामले वाला किस्सा प्रचलित है। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक को बोलने न देना आम बात थी, विपक्ष के ज्यादातर नोटिस को खारिज करने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं होता था। यहीं रहस्य छुपा है कि ऐसा क्या हुआ जो वे नजर से उतर गए? क्या खटास कुछ पहले से चल रही थी, जो 21 जुलाई को एकदम कड़वी हो गई?

संसद के इस सत्र में मुद्दे वाकई सरकार को मुश्किल पैदा करते दिख सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबदेही, ऑपरेशन सिंदूर में अचानक संघर्ष-विराम की सच्चाई, विदेश नीति की नाकामी, बिहार में चुनाव आयोग के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर या सर) में नागरिकता जांच के सवाल जैसे धमाकेदार मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष अपनी दलीलों की धार तेज कर चुका है। इसके अलावा हाइकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर महाभियोग का भी मामला है। वर्मा इलाहाबाद हाइकोर्ट में भेजे जाने से पहले दिल्ली में थे और उनके आवास के आउटहाउस में आग लगने से नोटों से भरी जली-अधजली बोरियां मिली थीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उन्हें दोषी टहराया था, जिसके खिलाफ उनकी ओर से एक अनाम याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यह सवाल भी हवा में है कि जस्टिस वर्मा अगर नोटों की बोरियों की जानकारी से इनकार करते हैं, तो ये बोरियां किसकी थीं।

प्रत्यक्ष तौर पर तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मामला ही सरकारी दल और धनखड़ के बीच चरम कड़वाहट की वजह बताया जा रहा है। शायद भाजपा चाहती थी कि वर्मा के खिलाफ महाभियोग न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की मिसाल बने और ऊपरी न्यायपालिका की नियुक्तियों में सरकार की दखलंदाजी बढ़े, जैसा कि एनजेएसी के तहत व्यवस्था की गई थी लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया था। इसलिए वह उसे लोकसभा में लाना चाह रही थी, जो अब 152 सांसदों के हस्ताक्षर से पेश किया जा चुका है। उधर, राज्यसभा में विपक्ष भी महाभियोग का नोटिस वर्मा और इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ दे चुका था। सो, 21 जुलाई को सभापति धनखड़ ने राज्यसभा में बताया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का 63 विपक्षी सदस्यों का उन्हें मिला है और वे उसे मंजूर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जज शेखर यादव के खिलाफ विपक्ष के 55 सांसदों के नोटिस पर भी विचार हो रहा है और बजट सत्र में एक दिन अचानक कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास नोटों की गड्डियां पाए जाने की घटना की जांच हो रही है। सिंघवी ने कहा था किइसकी जांच होनी चाहिए।

शायद धनखड़ का यह फैसला ही विवाद का विषय बना, क्योंकि लोकसभा में अभी नोटिस पेश नहीं हो पाया था। लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता था कि विपक्ष को कोई श्रेय मिले या महाभियोग के लिए बनने वाली कमेटी में राज्यसभा की भी कोई भूमिका हो। फिर, उसे शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की सूचना भी नागवार गुजरी, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की एक सभा में यह कहा था कि चीजें तो बहुसंख्यक इच्छा के हिसाब से चलनी चाहिए। विपक्ष इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ मानता है लेकिन संघ परिवार इसे अपनी हिंदुत्व वैचारिकी के अनुरूप कहता है। इसी वजह से पिछले साल दिसंबर में ही दिए गए विपक्ष के नोटिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।

लेकिन मामला इतने भर का लगता नहीं है। एक मामला यह भी है कि पहले ही दिन मल्लिकार्जुन खड़गे को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा विस्तार से उठाने की इजाजत मिल गई और धनखड़ ने अपनी आदत के अनुसार कोई टोकाटोकी भी नहीं की। इसे विपक्ष के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव की तरह देखा गया। आखिर सब कुछ सरकार की मंशा के अनुरूप करने वाले धनखड़ अचानक ऐसे क्यों बदल गए। कयास यह भी है कि इस साल फरवरी में उन्हें संकेत मिल गया था कि अगले राष्ट्रपति के लिए उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। वैसे, अप्रैल में एक सभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि सरकार वादे के मुताबिक एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे पा रही है। इस्तीफे से एक शाम पहले उन्होंने राज्यसभा इंटर्नों की सभा में कहा था कि देश में लोकतंत्र संसद से पंचायत स्तर तक है, जिसमें सत्ता किसी एक के हाथ में हमेशा नहीं रहती, इसलिए मर्यादाओं और संवैधानिक संस्थाओं का ख्याल रखना चाहिए।

कड़वाहट की जो भी वजह रही हो, राजस्थान के झुंझुनू इलाके की जाट बिरादरी से आने वाले धनखड़ शायद ही कभी किसी वैचारिक आग्रह के लिए जाने जाते रहे हैं। वे देवीलाल के साथ लोकदल से कांग्रेस और 2003 में भाजपा में आए थे। नब्बे के दशक में एक बार डेढ़ साल के लिए सांसद और एक बार विधायक रहे हैं और राज्य तथा केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। वे राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए कयास है कि जस्टिस वर्मा के मामले के कुछ रहस्य की जानकारी उन्हें हो गई थी।

उनकी औचक विदाई सर्वोच्च पदों की गरिमा पर सवाल पैदा करती है। सरकार की नाराजगी उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। कयास यह है कि सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों से सादे कागज पर दस्तखत करवाए जा रहे थे, ताकि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सके। उनकी चुप्पी से रहस्य गहरा रहा है। इससे पहले सरकार की नजर से उतरने का मामला पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के साथ हुआ था। 2001 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें राज्यसभा स्थगित करने की सलाह दी क्योंकि सरकार एक मामले में घिर रही थी। कृष्णकांत ने विपक्ष की सलाह भी ली और वैसा नहीं किया। इससे 2002 में वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बनाए गए, जबकि प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी और विपक्ष एकमत था। खैर, धनखड़ साहब का मामला देश की राजनीति की नई धारा का द्योतक बन गया है।