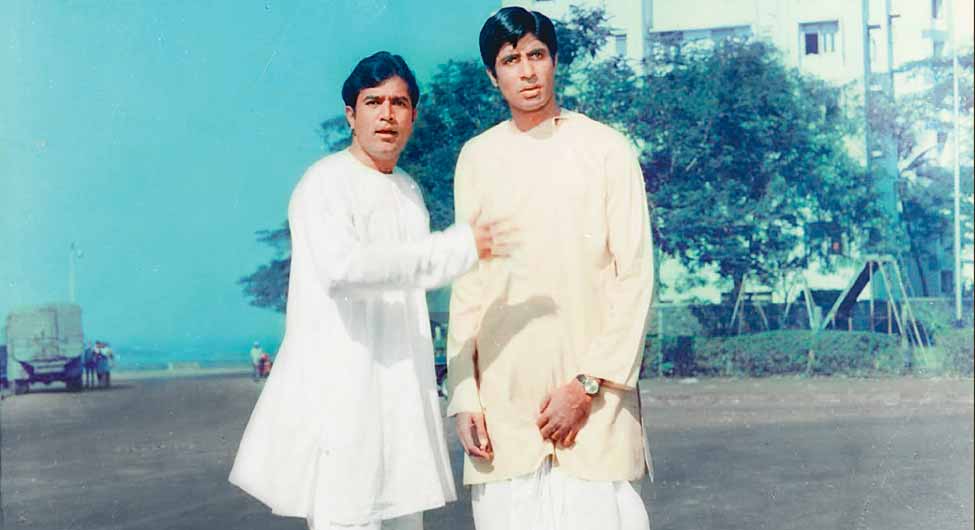

बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं...! हिंदी फिल्मों के अमर हो चुके संवादों की कोई सूची बनाई जाए तो फिल्म आनंद (1971) में राजेश खन्ना का बोला यह डायलॉग निस्संदेह उसमें शामिल होगा। इसे लिखने वाले फिल्मकार और गीतकार गुलजार की जिंदगी बड़ी भी है और लंबी भी। अगले दो साल में वे नब्बे की उम्र को पार कर जाएंगे। यह भारत में जिंदा रहने की औसत उम्र से कहीं ज्यादा है, लेकिन गुलजार रचनात्मक स्तर पर लगातार सक्रिय हैं। आम समाज में देखें, तो बुजुर्गों की अधिकांश आबादी कामकाजी उम्र के बाद धीरे-धीरे किसी खोल में सिमटती चली जाती है। एक समय आता है जब प्रेरणाएं चुक जाती हैं और उम्र अभिशाप बन जाती है। परिवार और समाज अपने बुजुर्गों को मरने के लिए अलगाव में डालकर फारिग हो जाता है, बगैर यह सोचे कि उनका भविष्य भी यही है। ऐसी लंबी उम्र का आदमी और समाज क्या करे?

अकबर इलाहाबादी बरसों पहले कह गए हैं, ‘बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें, बूढ़ों को भी जो मौत न आए तो क्या करें’। बुजुर्गों के प्रति समाज की वफा का सवाल बहुत पुराना है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में इस पर चिंता भी जताई है। यह एक व्यापक सामाजिक चिंता का विषय बनता जा रहा है। बीते 1 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर आई कुछ रिपोर्टों में दिए गए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2031 में 60 बरस या उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों की संख्या मौजूदा (13.9 करोड़) से लगभग दोगुना हो जाएगी। आज 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों की संख्या करीब तीन करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ‘वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022’ के अनुसार 2039 तक यह संख्या दस करोड़ हो जाएगी। कुछ साल पहले तक हमारे नेता और अर्थशास्त्री युवाओं की बड़ी आबादी के लिए ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ (जनसांख्यिकीय लाभ) का बहुत इस्तेमाल करते थे। यह लाभ की स्थिति 2021 में आकर थम गई है। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट ‘यूथ इन इंडिया 2022’ के अनुसार, 2021 से 2036 के बीच आबादी में युवाओं के मुकाबले वृद्धों का अनुपात बढ़ता जाएगा। इसका सीधा-सा अर्थ यह बनता है कि आज जो देश जवान है, वह कल बूढ़ा होगा। किसी भी समाज में ज्यादातर लोगों की जिंदगी ‘आनंद’ की तरह ‘बड़ी’ नहीं होती, तो आने वाले वक्त में लंबी उम्र एक विकराल समस्या की शक्ल ले सकती है।

देश-समाज का नजरिया एक ओर, लेकिन बुजुर्गियत का दूसरा पक्ष खुद अपने प्रति वफा के सवाल से जाकर भी जुड़ता है। यह कहीं ज्यादा बड़ा मसला है। इसमें मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं। ये पहलू अनुकूल रहे, तो ढलती शाम में भी इनसान को चलाए रखते हैं। शर्म-लिहाज के दबाव में एक समाज अपने बुजुर्गों से थोड़ी-बहुत वफा कर भी ले जाए पर सत्तर, अस्सी या नब्बे पार के लोगों के सामाजिक रूप से प्रासंगिक व सार्थक बने रहने में उनकी निजी प्रेरणाएं ही बुनियादी होती हैं। संगीत, दृश्य कलाओं, लोकप्रिय मनोरंजन, सामाजिक-राजनीतिक एक्टिविज्म, राजनीति, वकालत, कारोबार, पत्रकारिता और लेखन जैसे क्षेत्रों में अपने इर्द-गिर्द हम अकसर ऐसे लोगों को पाते हैं जो उम्रदार होने पर भी सक्रिय हैं। अपने हुनर, जिजीविषा और प्रतिबद्धता से जीते जी ऐसे लोग मिसाल बन चुके हैं। इनकी जिंदगी की तहों में झांकना, इन्हें पढ़ना-सुनना या देखना एक बुढ़ाते हुए समाज के लिए मददगार हो सकता है।

कैसे-कैसे लोग!

अमीरात (यूएई) में सोशल मीडिया पर चर्चित एक शख्स खालिद अल-अमीरी सितंबर में भारत आए थे। केरल में उन्होंने एक स्थानीय परिवार के साथ ओणम पर्व मनाया। अपनी यात्रा के ऐसे पलों को वे अपने सोशल मीडिया खातों में दर्ज करते जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम खाते पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वे एक बुजुर्ग महिला से मार्शल आर्ट सीखते हुए दिखाई दिए। वीडियो के नीचे लिखा संदेश पूरी कहानी बयां कर रहा था: ‘यह मीनाक्षी अम्मा हैं, इनकी उम्र 80 साल है और भारत के मार्शल आर्ट कलरी की विशेषज्ञ हैं। यह इनका एक छोटा-सा वीडियो है जिसमें इन्होंने मेरा शावर्मा बना डाला।’

80 बरस की मीनाक्षी अम्मा बरसोंसे केरल में कलरीपयट्टु सिखा रही हैं

यह वीडियो वायरल हो गया और रातोरात मीनाक्षी अम्मा स्टार बन गईं। शावर्मा पश्चिम एशिया का एक व्यंजन होता है जिसमें मीट को बारीक फांकों में काटा जाता है। खालिद की पोस्ट को हिंदी में कहें, तो मीनाक्षी अम्मा ने उनका कचूमर बना डाला। खालिद उनसे कलरीपयट्टु सीखने गए थे लेकिन मीनाक्षी अम्मा को नहीं पता था कि वे एक मशहूर शख्सियत हैं। कुछ दिन बाद अम्मा जब दुबई में अपने कलरी प्रशिक्षण संस्थान की एक शाखा खोलने गईं, तो उन्होंने पाया कि वहां के लोग उन्हें पहले से पहचानते थे। उस वक्त कलरी प्रशिक्षण के बारे में खलीज टाइम्स में उनका एक बयान छपा था, ‘आपसे अगर कोई कहे कि इसे सीखने के लिहाज से आपकी उम्र ज्यादा है तो उसकी बात पर कान मत देना।’

मीनाक्षी अम्मा बरसों से केरल में कलरीपयट्टु सिखा रही हैं। केरल के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है। केरल में महिला योद्धाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। वहां की संस्कृति में महिलाओं को युद्धकला सिखाने की परंपरा रही है। उम्र अम्मा के लिए भले कोई मायने नहीं रखती पर हमारे लिए कुछ सवाल बेशक छोड़ जाती है। मसलन, पद्मश्री से सम्मानित मीनाक्षी अम्मा के भीतर क्या केवल अपनी कला और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की प्रतिबद्धता है या फिर कुछ और, जो उन्हें प्रेरित कर रहा है?

ऐसे सवाल तब और अबूझ हो जाते हैं जब हम पाते हैं कि तेलुगु के क्रांतिकारी कवि बयासी वर्षीय वरवर राव को चार साल जेल में रखने के बाद किसी तरह जमानत तो मिलती है लेकिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए अपने घर जाने की इजाजत नहीं मिलती। उम्र के इस पड़ाव पर इस कवि के संघर्ष के पीछे उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के अलावा क्या और कोई कारण भी संभव है? ऐसा ही एक सशक्त उदाहरण दर्शनशास्त्र की रिटायर्ड प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा का है। वे भी अस्सी को छू रही हैं लेकिन सक्रियता का आलम यह है कि अब भी वे सड़कों पर धूप में खड़े होकर परचे बांटती हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यकारी कुलपति रह चुकी वर्मा ने जेल में बंद मलयाली पत्रकार सिद्दीक कप्पन की एक ऐसे वक्त में जमानत की गारंटी दी, जब यूपी में एक भी जमानतदार खोजे नहीं मिल रहा था।

इसी तरह बॉम्बे हाइकोर्ट के जज रह चुके बीजी कोलसे पाटील से लेकर लेखक अशोक वाजपेयी और काशीनाथ सिंह, इतिहासकार रोमिला थापर, सामाजिक मनोविज्ञानी आशीष नंदी और सामाजिक न्याय की अलख जगाने के लिए घूम-घूम कर भाषण देने वाले बनारस हिंदू युनिवर्सिटी के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष चौथीराम यादव (81) तक तमाम जीवन्त प्रेरणाएं हमारे इर्द-गिर्द बिखरी पड़ी हैं जो सोचने को मजबूर करती हैं कि वृद्धावस्था के बारे में हमारे समाज की धारणा में ही तो कहीं कोई बुनियादी दिक्कत नहीं? जाहिर है, ये सभी सामान्य लोग नहीं हैं, अपने-अपने क्षेत्र के अग्रणी लोग हैं और संस्थानों से भी जुड़े रहे हैं इसलिए अपेक्षाकृत साधन-संपन्न हैं। इन सब की अपनी-अपनी प्रेरणाएं होंगी, जो निजी मूल्य और व्यक्तित्व से संचालित होती होंगी। इनका सामान्यीकरण ठीक नहीं है। इसलिए इन चमकदार शख्सियतों से इतर, बुजुर्ग होती जा रही बाकी दुनिया के लिए क्या एक सामान्य सबक या कहानी की तलाश संभव है?

मौत और अन्य पहेलियां

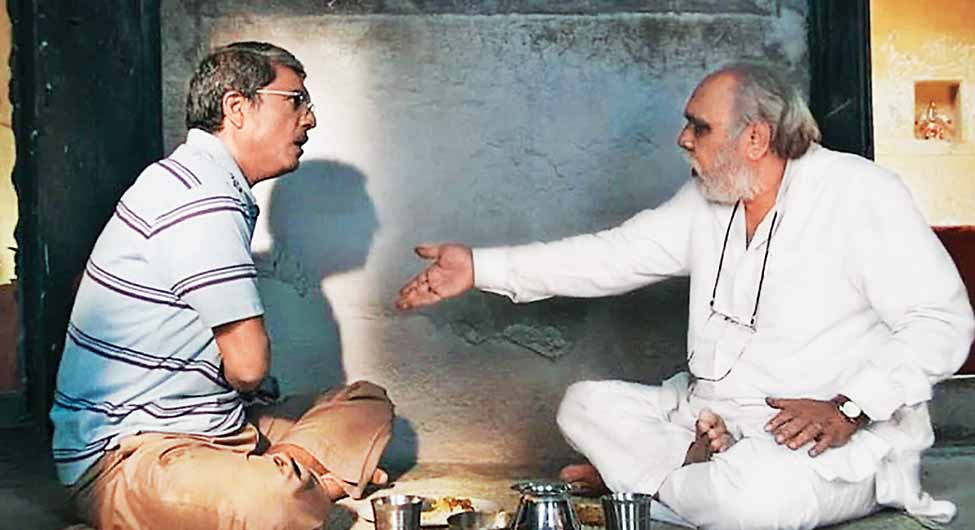

वृद्धावस्था पर सबसे पुराना पर अब तक लोकप्रिय प्रसंग गौतम बुद्ध के यहां मिलता है। महल की चारदीवारी से बाहर निकलकर राजकुमार सिद्धार्थ जब पहली बार एक अशक्त, जर्जर बूढ़े को देखता है तो उसे यह अहसास होता है कि उसका भविष्य भी ऐसा ही है। ऐसी कुछ घटनाओं के बाद वह घर छोड़ देता है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की समूची प्रक्रिया ऐसे ही दृश्यों की बुनियाद पर मुमकिन होती है पर सच यह भी है कि हर कोई बुद्ध नहीं होता। सामान्य लोगों को आसन्न मौत की आहट आखिरी दम तक सुनाई नहीं पड़ती। जिन्हें पूर्वाभास हो जाता है, उनके लिए परलोक सुधारने के तमाम विधान शास्त्रों में सुझाए गए हैं लेकिन जीवन को बैकडेट में सुधार पाना मुमकिन नहीं है। मसलन, बनारस के अस्सी मोहल्ले में एक मुमुक्षु भवन है जहां ऐसे लोग अपने अंतिम समय में रहने के लिए आते हैं। पचहत्तर की उम्र पार कर चुके दयानंद कुमार ऐसे ही एक किरदार हैं जिनके ऊपर शुभाशीष भुटियानी की पुरस्कृत फिल्म ‘मुक्ति भवन’ केंद्रित है।

अपने सपनों के माध्यम से मौत का पूर्वाभास होने पर दया अपने बेटे के साथ बनारस के मुक्ति भवन चले आते हैं। दया के पिता भी अंतिम क्षण में यहीं आए थे और दसवें दिन गुजर गए थे। लिहाजा बेटे-बहू को दया के मामले में भी ऐसा ही कुछ अंदाजा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुक्ति भवन में हमउम्र साथी मिलने से दया की तबीयत सुधरने लगी। ग्यारहवें दिन घाट पर बैठे-बैठे उन्होंने बेटे से पूछा कि क्या वह अब भी कविता लिखता है। अधेड़ बेटे ने दो टूक जवाब दिया कि उन्हीं के अनुशासन ने उससे कविता छुड़वा दी। इस पर पहले तो दया नाराज हुए, लेकिन रात में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें आखिरी पल का अहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। बेटे से अपनी ज्यादतियों के लिए उन्होंने माफी मांग ली। इस अत्यन्त भावनात्मक दृश्य के बाद अगली सुबह दया पहले से भी तंदुरुस्त पाए गए। उन्होंने बेटे को विदा किया। कुछ दिन जिंदा रहे, उसके बाद एक दिन चुपचाप गुजर गए।

मुक्ति भवन फिल्म का एक दृश्य

अज्ञेय ने ‘शेखर: एक जीवनी’ में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपनी रुखाई की कीमत नितान्त अकेले में कभी न कभी चुकानी ही पड़ती है। बुजुर्ग दया के दिल पर बेटे के साथ बरती रुखाई का पुराना बोझ था। यही उन्हें खाये जा रहा था। मरने से पहले उन्होंने उसकी कीमत चुकाई और खुद को बोझमुक्त कर लिया। मृत्युबोध के साथ जब स्वीकार और क्षमायाचना भी आती है, तो जादू का काम करती है। बुद्ध के साथ यह किशोरावस्था में ही हो गया था। सामान्य तौर पर जब ऐसा होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। यह अहसास समय रहते हो जाए, तो जिंदगी सार्थक और बड़ी बन जाती है, लंबी हो चाहे नहीं।

कुछ ऐसे किरदार भी होते हैं जिनके भीतर मौत का अहसास एक पहेली बनकर आता है। मौत के बाद क्या होगा इसे लेकर इनके मन में किसी किस्म की पूर्वधारणा या आस्था नहीं होती। इसका एक क्लासिक उदाहरण लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में मार्केज का पात्र डॉ. उर्बिनो है। मार्केज उसके बारे में लिखते हैं: ‘इक्यासी बरस की उम्र में भी उसके दिमाग में इतनी स्पष्टता थी कि वह अहसास कर सके कि इस दुनिया के साथ उसका रिश्ता कुछ बेहद कमजोर धागों के सहारे टिका हुआ है, जो उसकी नींद में महज एक करवट लेने से टूट जा सकते हैं। इन धागों को टूटने से बचाए रखने के लिए वह जो कुछ भी करता था उसके पीछे केवल एक डर था- अगर मौत के अंधेरे में ईश्वर नहीं हुआ, तो?’

कोरोना के दौर में लगातार चार साल जेल काट चुके तेलुगु के बुजुर्ग कवि वरवर राव की प्रतिबद्धता के पीछे कौन-सी प्रेरणा है?

इसमें कोई दो राय नहीं कि मौत के प्रति इंसान की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता ही जिंदगी को आकार देती है। फिर चाहे डॉ. उर्बिनो का रहस्यवादी डर हो या अपराधबोध से मुक्ति का साहस, दोनों ही चीजें जिंदगी को सहज बना सकती हैं। यह सहजता किस दिशा में ले जाएगी इसे व्यक्ति की रचनात्मकता प्रतिबद्धता तय करती है- कि वह अभी सीखने के लिए कितना खुला है और सामाजिक रूप से खुद को कितना सार्थक बनाए रखना चाहता है। रचनात्मकता का रिश्ता निजी मूल्यों से भी है। रचनात्मकता के अभाव में आदिम वृत्तियां अपने तरीके से काम करती हैं। बड़ौदा के उस 89 साल के बूढ़े का उदाहरण लें जो अस्सी पार की अपनी पत्नी पर प्रेम संबंध बनाने के लिए इतना दबाव बनाता था कि पत्नी को महिला हेल्पलाइन से मदद मांगनी पड़ गई। बीते सितम्बर में हुई इस घटना पर प्रकाशित खबरों में जो विशेषण प्रयोग किए गए थे उन्हें देखें: ‘हैरान कर देने वाला मामला’, ‘अजीबोगरीब घटना’, ‘बिज़ार’ (अटपटा)। यह घटना समाज की निगाह में ‘अजीबोगरीब’ क्यों है? अस्सी पार का कोई व्यक्ति यदि लेखक, चित्रकार, गायक, नेता हो सकता है तो वह अपनी पत्नी से प्रेम संबंध की मांग क्यों नहीं कर सकता? अधेड़ मटुकनाथ और युवा जूली का विख्यात प्रेम-प्रसंग हमारे समाज में मजाक का विषय क्यों बना था? क्या उम्र का बढ़ना शारीरिक क्षमताओं के कमतर होते जाने का ही नाम है? या फिर कोई और चालक बल भी है जो बार-बार हमारी जड़ सामाजिक धारणाओं को चुनौती दे रहा है? कहीं यह सभ्यतागत समस्या तो नहीं?

बंटे हुए समाज में

सौ साल से भी लंबी जिंदगी जीने वाले फ्रेंच मानवविज्ञानी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने अमेजन के जंगलों में रहने वाली एक जनजाति नंबीक्वारा पर विपुल काम किया है। उस क्षेत्र की यात्राओं पर उनकी एक किताब है ‘सैड ट्रॉपिक्स’ (फ्रेंच में ‘ट्रिस्टेस ट्रापिकेस’)। इसमें वे लिखते हैं कि नंबीक्वारा लोगों की भाषा में ‘जवान और खूबसूरत’ के लिए जो शब्द बोला जाता है वही शब्द ‘बूढ़ा और बदसूरत’ के लिए भी बोला जाता है। जवान और बूढ़े में फर्क बरतने के लिए उनके यहां दो अलहदा शब्द नहीं हैं। लेवी स्ट्रॉस लिखते हैं कि इस समुदाय के निर्णय इसीलिए मानवीय, और सबसे ऊपर, यौन मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसे पलट कर पढ़ा जाए, तो यह अर्थ निकल सकता है कि हमारे ‘सभ्य’ समाज के निर्णय मानवीय मूल्यों पर आधारित नहीं हैं। क्या वाकई ऐसा है?

नंबीक्वारा लोगों की भाषा में ‘जवान और खूबसूरत’ के लिए जो शब्द बोला जाता है वही शब्द ‘बूढ़ा और बदसूरत’ के लिए भी बोला जाता है

हमारे समाज में एक बालक के किशोर बनने की सीमारेखा तय है और उसके संकेत स्पष्ट हैं। अठारह या इक्कीस साल में यह किशोर, जवान होकर समुदाय का हिस्सा बन जाता है। इक्कीस में उसे मताधिकार मिल जाता है। शादी की कानूनी उम्र भी यही तय है। पुराने समाज में ब्रह्मचर्य की उम्र 25 तक होती थी। उम्र के इन पड़ावों से जुड़े धार्मिक संस्कार भी अलग-अलग संस्कृतियों में स्थापित हैं। कुछ विद्वानों ने इंसान के परिपक्व होने और कामकाजी जीवन में अपने चरम पर पहुंचने की उम्र भी बताई है। ग्रीक दार्शनिक हिपोक्रेटस इसे 56 साल बताते हैं, अरस्तू 50 साल, दान्ते इसे 45 साल मानते हैं। इस चरम अवस्था के बाद वृद्धावस्था की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इस पर कहीं कोई सामान्य सहमति नहीं है कि बुढ़ापा कब शुरू होता है। यह देश-काल के हिसाब से तय होता है। इसके अलावा, बुढ़ापे के आगमन के लिए कोई संस्कार भी कहीं किसी समाज में नहीं मिलता।

‘द कमिंग ऑफ एज’ में सीमोन द बोउवार लिखती हैं कि ‘एक व्यक्ति आजीवन समान राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के दायरे में रहता है। नागरिक कानून चालीस और सौ साल के व्यक्ति के बीच फर्क नहीं बरतते। वकीलों के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति अपने अपराधों के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना एक जवान (बीमारी अपवाद है)। व्यवहार में बूढ़ों को एक वर्ग के रूप में नहीं देखा जाता।’ वे लिखती हैं कि इन सब के बावजूद जब आर्थिक दरजे की बात आती है, तब समाज बुजुर्गों को एकदम अलग प्रजाति के रूप में देखता है। बूढ़ों की जो छवि बनाई गई है, उसमें सफेद बाल, झुकी हुई काया, तजुर्बेदार संतनुमा प्राणी की कल्पना की जाती है। इससे हट कर बेहतर या निम्नतर दिखने वाला उम्रदार आदमी हमें इसीलिए चौंकाता है। इस नस्ली भेदभाव को हमने इतना गहरे आत्मसात कर लिया है कि हम ताजिंदगी मान ही नहीं पाते कि हमें भी एक दिन बूढ़ा होना है। फ्रेंच उपन्यासकार प्राउस्ट ने इस बारे में बहुत सटीक बात कही है, ‘तमाम सच्चाइयों के बीच बुढ़ापा शायद इकलौती ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में अपनी जिंदगी में हम सबसे लंबे समय तक अमूर्त्त धारणा कायम रखते हैं।’

उपेक्षित बूढ़ों के हिंसक ज़ॉम्बी बन जाने की जर्मन कहानी

यह अमूर्त्त धारणा ही व्यवहार में अपने और दूसरों के प्रति अमानवीय हो जाती है। झारखंड में आदिवासियों के हक के लिए संघर्ष करने वाले जेसुइट पादरी स्टैन स्वामी की चौरासी साल की अवस्था में जेल में हुई मौत समाज की अमानवीयता और असभ्यता पर सबसे गंभीर समकालीन टिप्पणी है। एक बंटा हुआ समाज अपनी सभ्यतागत और सांस्कृतिक समस्याओं में फंस कर ऐसे ही अपराध करता जाता और इन अपराधों पर चुप्पी की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है। परिवारों से परित्यक्त, राज्य से दंडित और समाज से उपेक्षित वृद्ध जिस किस्म के अलगाव में डाले जा रहे हैं, इसके परिणाम अत्यन्त भयावह हो सकते हैं। इसे समझने के लिए इस साल रिलीज हुई जर्मन फिल्म ‘ओल्ड पीपल’ देखी जानी चाहिए। इस फिल्म में एक मिथक के सहारे यह बताने की कोशिश की गई है कि जो परिवार या समाज अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं वे शापित हो जाते हैं। उपेक्षित वृद्धावस्था में मनुष्य के जॉम्बीनुमा बन जाने की यह संभवत: पहली कथा है जो दुनिया के लिए एक हौलनाक चेतावनी है।

ढलती शाम में चमकते सितारे

जहां संकट होता है, समाधान भी वहीं से निकलता है। दुनिया भर का साहित्य ऐसी उम्मीदों से भरा पड़ा है। अमेरिकी उपन्यासकार फिट्जेराल्ड ने लिखा था: ‘आत्मा की गहन अंधियारी रात में घड़ी सुबह के तीन बजाती है।’ जीवन के उत्तरार्द्ध में बुनियादी सवाल सिर्फ एक होता है जो हर इंसान खुद से पूछता है- क्या मैंने एक सार्थक और प्रामाणिक जीवन बिताया? बंद गाड़ी यहीं से चल निकलती है। प्राणवायु में प्रेरणा और ऊर्जा इसी के जवाब से आती है। जवाब सबके अपने होते हैं, लेकिन प्रेरणाएं तो पूरे समाज की होती हैं। ढलती शाम में जब आकाश पर अंधेरा छाता है तो यही प्रेरणा सबको राह दिखाने के लिए सांध्य तारा बन कर टिमटिमाती है। अमेरिकी कवि एडगर ऐलन पो इस सांध्य तारे को ‘गर्वीला’ कहते हैं (ईवनिंग स्टार, 1827) और उसकी ‘दूरस्थ आग’ को ‘ठंडी अधम चांदनी से भी बढ़कर’ बताते हैं।

जिंदगी की ढलती शाम में जो नक्षत्र प्रकाशमान हैं, राह उन्हीं से रोशन होगी। जिंदगी और मौत की शाश्वत पहेली से इतर, बूढ़े होते समाजों को अपने इर्द-गिर्द के जीवन्त उदाहरणों से ही यह समझने की कोशिश करनी होगी कि एक लंबा जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। आउटलुक का यह अंक कुछ ऐसे ही व्यक्तित्वों के नाम है, जो बढ़ती उम्र में लगातार सृजनात्मक, सक्रिय और सार्थक बने हुए हैं। शाम के आकाश में चमकते इन सितारों की जिजीविषा और संघर्ष समाज को राह दिखा सकता है। बड़ी जिंदगी और लंबी उम्र के नुक्ते को समेटने के लिए जफर इकबाल के शब्दों से बेहतर और क्या होगा: सफर पीछे की जानिब है कदम आगे है मेरा / मैं बूढ़ा होता जाता हूं जवां होने की खातिर।