भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 0.4 फीसदी की कटौती के साथ ही कई दूसरे अहम फैसले भी किए। इस मौके पर रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था, विकास दर और महंगाई से जुड़ी दो अहम बातें भी कीं। बैंक ने पहली बार स्वीकार किया कि इस बार अर्थव्यवस्था बढ़ने के बजाय घटेगी। इसे तकनीकी भाषा में कांट्रेक्शन कहते हैं। यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत हैं। दूसरी बात है महंगाई की, जिससे आम आदमी और किसान का भी सीधा ताल्लुक है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने से महंगाई दर बढ़ सकती है। इसके लिए दालों की कीमतों में वृद्धि को आधार बनाया गया। यह भी कहा कि खाद्य मंहगाई दर ज्यादा न बढ़े, इसके लिए आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाना होगा। यानी सीधे-सीधे कह दिया कि इसमें कमी की जरूरत पड़ सकती है। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के बीच संसद के एक कानून के तहत महंगाई दर को चार फीसदी (इससे दो फीसदी कम या ज्यादा) तक बनाए रखने का समझौता है। महंगाई दर को इस स्तर पर रखने का जिम्मा रिजर्व बैंक का है लेकिन उसमें सरकार सहयोग करेगी। इसका सीधा मतलब है कि खाद्य महंगाई दर बढ़ने पर सस्ते आयात को बढ़ावा दिया जाए और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करते समय इसका ध्यान रखा जाए। यानी उसमें कम से कम बढ़ोतरी की जाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान पहले चार साल इस पर अमल किया भी गया और एमएसपी में वृद्घि दर कम रखने के साथ ही कई फसलों के लिए एमएसपी फ्रीज भी किया गया। हालांकि बाद में किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा और एमएसपी के निर्धारण में ए2+एफएल पर 50 फीसदी मुनाफे का फार्मूला लागू किया गया। जबकि एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश थी कि सी-2 पर 50 फीसदी मुनाफा दिया जाए। इस मसले पर किसानों की जायज मांग अभी भी जारी है।

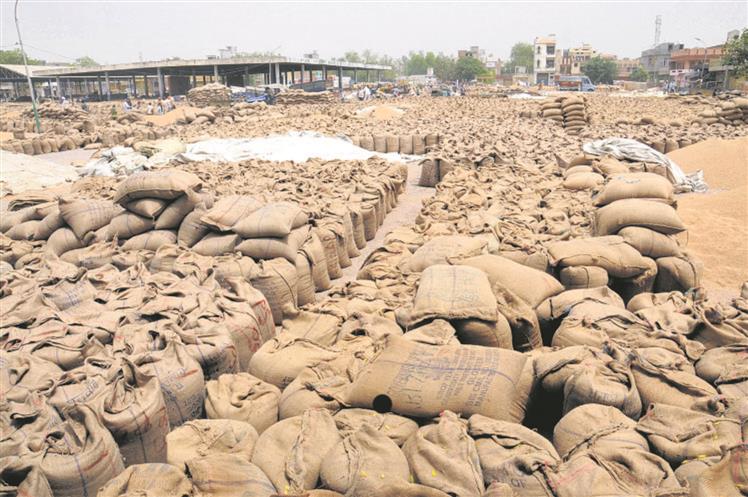

रिजर्व बैंक की इस टिप्पणी के लगभग साथ-साथ यह खबर भी आई की देश के अलग-अलग हिस्सों में टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियों के दाम दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बड़े पैमाने पर किसानों ने फल, सब्जियां और फूल अपने खेत में ही जोत दिया क्योंकि बाजार तक ले जाने की लागत भी बिक्री से नहीं निकल रही थी। अब सवाल है कि सरकार को इस जमीनी हकीकत को देखना चाहिए या आंकड़ों में महंगाई को काबू में रखने की रिजर्व बैंक की बात पर तवज्जो देना चाहिए। भले ही सरकार ने महामारी कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए कथित तौर पर 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया हो लेकिन किसानों के हजारों करोड़ रुपये के नुकसान की सीधे भरपाई का कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है। फसली कर्ज की भुगतान अवधि को बढ़ाने और पेनाल्टी के बिना सस्ती ब्याज दरों का फायदा देने के साथ ही कर्ज के आकार को बढ़ाना और कर्ज की पात्रता वाले अधिक किसानों को सात फीसदी की रियायती दर पर कर्ज देने जैसी घोषणाएं हैं। एक लाख करोड़ रुपये की कृषि विपणन ढांचागत सुविधाओं का विकास और केंद्रीय कानून लागू कर किसानों को उत्पाद बेचने के अधिक विकल्प देना और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक लिमिट में छूट की भी बातें हैं, ताकि निजी ट्रेड को बढ़ावा मिले। कांट्रेक्ट फार्मिंग कानून की भी बात है। लेकिन इनमें अधिकांश उपाय दीर्घकालिक हैं और उनका किसानों की मौजूदा वित्तीय दिक्कत से सीधे कोई लेनादेना नहीं है।

हालांकि राज्यों के एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) एक्ट पर कैंची चलाना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। असल में सुधारों के समर्थकों का सबसे अधिक जोर एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने पर रहता है लेकिन उन्हें पहले बिहार जाकर शोध करना चाहिए कि एपीएमसी एक्ट न होने के बावजूद बिहार के किसानों को इसी साल मक्का को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 30 फीसदी कम दाम पर क्यों बेचना पड़ रहा है। इसलिए भले ही एक्सपर्ट्स और मीडिया के एक बड़े हिस्से ने सरकार के कृषि संबंधी फैसलों को 1991 जैसे उदारीकरण का पल बता दिया हो लेकिन यह अभी दूर की कौड़ी है। वैसे भी 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी उपभोक्ता उत्पादों, सर्विस सेक्टर और वित्तीय क्षेत्र की विस्तार के लिए थी, न कि रिजर्व बैंक की महंगाई नियंत्रण की नीति के लिए। इसलिए बेहतर होगा कि किसानों के मामले में भी लेवल प्लेइंड फील्ड का सिद्धांत अपनाया जाए और कीमतों पर नियंत्रण के लिए उनके हितों की बलि न दी जाए।