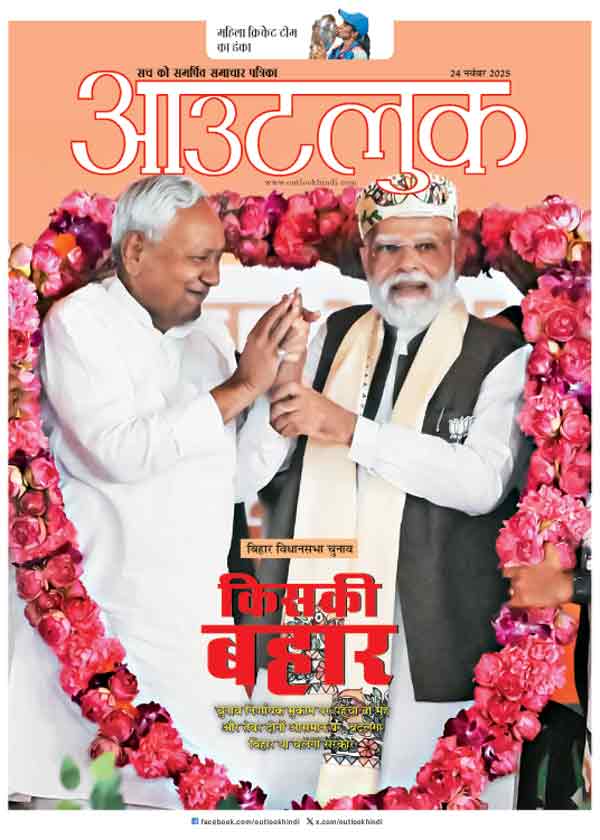

यकीनन यह सामाजिक न्याय के एजेंडे का जोर बढ़ाकर सोशल इंजीनियरिंग की काट का ही अस्त्र है। या कहिए कि सामाजिक न्याय की मुरझाई धारा को एक अरसे बाद दोबारा अजस्र सलीला बनाने की कोशिश है। शायद इसी वजह से खासकर हिंदी प्रदेशों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ भाजपा की सहयोगी जनता दल-यू भी जाति जनगणना की मांग में सक्रिय दिख रहा है। दरअसल इसी वजह से इसे मंडल-2 भी कहा जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके धुर विरोधी राजद के तेजस्वी यादव भी अरसे बाद साथ दिखे तो शायद ही किसी को अचरज हुआ। यही नहीं, भाजपा भी इसका विरोध खुलकर करने की हिम्मत नहीं दिखा सकी, जिसके लिए यह सियासी चुनौती बनने की संभावना जताई जा रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने आए छह दलों के प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के स्थानीय नेता भी शामिल थे। इसी वजह से बैठक से बाहर आकर नीतीश ने कहा कि यह दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर व्यापक जनहित की मांग है। तेजस्वी बोले, “अगर अनुसूचित जातियों-जनजातियों की गणना हो सकती है तो पिछड़ी जातियों की क्यों नहीं, ताकि पता चल सके कि किसकी आबादी कितनी है और किसे कितना प्रतिनिधित्व है। ‘जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ होनी ही चाहिए। हमारी मांग है कि यूपीए सरकार के दौर में हुई सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाएं और नई जनगणना में जातियों की जनगणना भी की जाए।“

दरअसल भाजपा की मुश्किल वही है, जो सत्ता के दौरान कांग्रेस की रही है। हालांकि कांग्रेस अब इस मांग का समर्थन कर रही है, लेकिन केंद्र में उसकी सरकार ने भी सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आंकड़े जाहिर नहीं किए थे। मुश्किल यह है कि एक तो जाति जनगणना से संसाधनों में हिस्सेदारी का दबाव बढ़ सकता है, जो बहस उदारीकरण के बाद से ही लगभग छोड़ दी गई है या जिसे विकास के नाम पर ढंक दिया गया है। वजह यह कि यह बहस उठने पर न सिर्फ निजीकरण की प्रक्रिया पर अंकुश लग सकता है, बल्कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग भी बलवती हो सकती है। यह मांग अरसे से उठती रही है, लेकिन पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले नेताओं ने भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। वे नारा तो लगाते रहे हैं मगर अपनी सरकारों के दौरान इस पर जोर नहीं दिया, चाहे राज्यों में हों या केंद्र सरकार में हिस्सेदार रहे हों। गौरतलब है कि सरकारी क्षेत्र के लगातार सिमटते जाने और तय पदों पर भी रिक्तियां लंबे समय से लंबित रहने से सरकारी नौकरियों का दायरा सिमटता जा रहा है और खासकर मौजूदा केंद्र सरकार की कई नीतियां कॉरपोरेट को ज्यादा तरजीह देने वाली दिखती हैं। फिर अब तो लेटरल इंट्री के प्रावधान से भी पुरानी व्यवस्था में आरक्षण के प्रावधान बेमतलब सरीखे होते जा रहे हैं। वैसे भी पुरानी व्यवस्था में अफसरशाही और अन्य ऐसे ही महकमों में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी महज तीन-चार प्रतिशत से अधिक शायद ही हो। इसलिए जाति जनगणना से इन सभी नीतियों पर दबाव बढ़ सकता है।

दूसरी अहम चिंता ऊंची जातियों के बैकलेस की हो सकती है। उनकी नाराजगी पर मरहम लगाने के लिए ही इस सरकार ने आर्थिक पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण देने का कानून बनाया। अलबत्ता, उस पर मद्रास हाइकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल रोक-सी लग गई है। इसे कैसे संभाला जाए, यह गुरुतर सवाल है क्योंकि खासकर हिंदी प्रदेशों में ऊंची जातियां और मध्यम वर्ग अब भाजपा का पुख्ता वोट बैंक जैसे बन गए हैं। कांग्रेस के संकट की एक बड़ी वजह यह भी है कि उससे ये वोट बैंक खिसक गए हैं और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के साथ मुस्लिम समुदाय का रुख दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की ओर हो गया है।

दरअसल हाल में जाति जनगणना की बहस आरक्षण पर से 50 फीसदी की सीमा हटाने के मकसद से भी जोर पकड़ी है। इधर कुछ वर्षों से अपने-अपने इलाके में दबदबा रखने वाली जाट, मराठा, पाटीदार, कपू जातियों से मांग उठी है कि उन्हें पिछड़ों में शुमार किया जाए और आरक्षण दिया जाए। समय-समय पर केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था तो की मगर अदालतों में जाकर ये खारिज हो जाती रही हैं। शायद यह भी एक वजह है कि संसद के वर्षाकालीन सत्र में पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सूची में शामिल करने का संशोधन लाया गया और पूरे सत्र में इसी पर संसद में सर्वसम्मति दिखी, जबकि मौजूदा सरकार ही 2015 में केंद्र की संस्तुति अनिवार्य कर चुकी थी। असल में इन जातियों की मांग के मूल में कृषि संकट और सिमटती रोजगार समस्याएं तथा निजीकरण की वजह से महंगी होती शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। लेकिन इन सवालों पर सरकारें गौर करने से बचती रही हैं और निजीकरण की प्रक्रिया को ही विकास का एकमात्र रास्ता बताती रही हैं। इसी वजह से निजी निवेश और विदेशी निवेश पर जोर बढ़ा है। इसके पैरोकारों की दलील रही है कि ट्रिकल सिद्धांत से आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब तक के नतीजे रोजगार का संकट ही ले आए हैं। इसलिए भी आरक्षण और जाति जनगणना के मंडल-1 के दौर के अधूरे एजेंडे जोर पकड़ रहे हैं।

गौरतलब है कि मंडल-1 यानी 1989 में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने सामाजिक-शैक्षणिक-राजनैतिक स्तर पर पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करके राजनीति की एक नई फिजा तैयार कर दी थी। उसका असर सिर्फ यही नहीं हुआ कि कांग्रेस और दूसर मध्यमार्गी पार्टियां हाशिए पर चली गईं, बल्कि खासकर हिंदी प्रदेशों में ऊंची जातियों का राजनीतिक दबदबा घटा और हाल तक किसी अगड़े के मुख्यमंत्री बनने की गुंजाइश भी खत्म-सी हो गई। 2014 के बाद सियासी फिजा बदली तो सोशल इंजीनियरिंग के अस्त्र से भाजपा ने पिछड़ी जातियों में पैठ बना डाली। तबसे सामाजिक न्याय की पार्टियों की जमीन कमजोर हो गई और भाजपा उन्हें पिछड़ों में दबदबा रखने वाली यादव, कुर्मी जैसी जातियों का ही सूरमा घोषित करके लगभग किनारे लगा चुकी है। ऐसे में जाति जनगणना और ‘जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ का नारा बुलंद है। ये दोनों ही कोई नई मांग नहीं हैं। मंडल आयोग पर अमल के दौरान और उससे पहले भी ये मसले उठे थे। लेकिन आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50 फीसदी सीमा के फैसले के कारण ही पिछड़ों को 27.5 फीसदी आरक्षण हासिल हुआ क्योंकि अनुसूचित जातियों-जनजातियों को 22.5 फीसदी आरक्षण हासिल हुआ।

हालांकि फिलहाल इसमें एक सियासी पेंच भी है। खासकर भाजपा अपनी केंद्र और राज्य सरकारों की कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नाकामियों और अर्थव्यवस्था की खस्ताहाली के मुद्दों को अप्रभावी बनाने के लिए यह मुद्दा मंडलवादी दलों से हथियाने की जुगत पर काम करे। वैसे भी उसके करीब 130 पिछड़े सांसदों ने जाति जनगणना के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। यही नहीं, उसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में गैर-यादव पिछड़ी जातियों के वोट सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी की तरह रहे हैं। अब देखना है कि सामाजिक न्याय की धारा जोर पकड़ती है या सोशल इंजीनियरिंग कारगर होती है। दोनों का फर्क भी साफ है कि सामाजिक न्याय की धारा सामजिक-आर्थिक बदलाव का कारण बनती है लेकिन सोशल इंजीनियरिंग से ऐसे बदलाव धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन सियासत की गति भी निराली होती है।

2014 के बाद भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के अस्त्र से पिछड़ी जातियों में पैठ बनाई, तबसे सामाजिक न्याय की पार्टियों की जमीन कमजोर हो गई