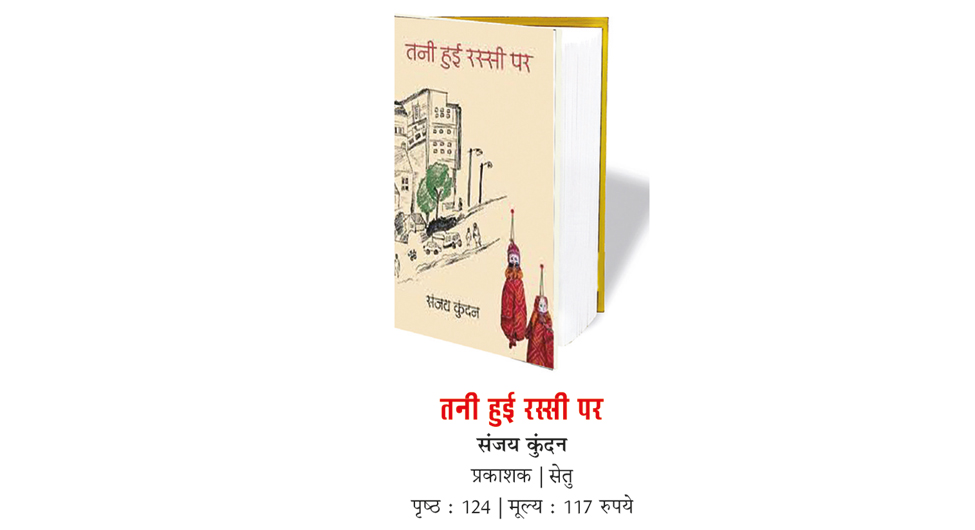

एक अच्छी कविता को समझने की जो बहुत सारी कुंजियां हो सकती हैं, उनमें से एक उनमें निहित विडंबना बोध भी है। दुनिया की लगभग सारी बड़ी रचनाएं विडंबना बोध की संतानें हैं। वह प्रेम की विडंबना हो सकती है या फिर असमानता की। अपरिचय, विस्थापन की या फिर बाजार के ग्रास बनने की। रचनाकार को अकसर विडंबना की तनी हुई रस्सी पर चलना होता है। यह अनायास नहीं है कि कवि-कथाकार संजय कुंदन के नए कविता संग्रह का नाम ही तनी हुई रस्सी पर है। इस तनी हुई रस्सी पर चलते हुए ही संजय कुंदन यह देख पाते हैं कि कैसे उनका पता किसी को उन तक नहीं पहुंचाता। वे बताते हैं कि ‘उनसे हाथ मिलाते हुए/असल में मैं उनका हाथ झटक रहा होता हूं/जब वे अपनी बनावटी हंसी/मेरी ओर फेंक रहे होते हैं/मैं उनसे बहुत दूर निकल चुका होता हूं/ अपने अड्डे की ओर।’ (मेरा पता)

यह हमारे सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ की कोख से निकली विडंबना है। इस यथार्थ को संजय कुंदन लगभग अचूक ढंग से पहचानते हैं, ‘ऐसा पहली बार हो रहा था कि/अर्थशास्त्री चुप थे और शोहदे बता रहे थे/देश के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में/वे कुछ-कुछ धमकी देने वाले अंदाज़ में कहते थे/देश बहुत खुशहाल हो चुका है।... यह उन्हीं का असर था कि/अब केवल सुख पर ही बात होती थी/कोई अपना दर्द बांटने की/कोशिश भी नहीं करता था।’ (सकल घरेलू उत्पाद)

इस समय की विडंबनाएं और हैं। एक तरफ स्वतंत्रता के अर्थ बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक अदृश्य दासता का जाल बड़ा होता जा रहा है। इस अरक्षित समय में यह सुरक्षित होने की चिंता है जिसकी वजह से ‘दासता के पक्ष में दलीलें बढ़ती जा रही थीं/ अब जोर इस बात पर था/कि इसे समझदारी, बुद्धिमानी या व्यावाहारिकता कहा जाए।’ (दासता)

दासता के पक्ष में दलीलें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि शायद यह मान लिया गया है कि हम या तो इस्तेमाल होने के लिए बने हैं या फिर दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए। व्यक्ति को वस्तु में बदलने वाली इस बाजारवादी सभ्यता के पाखंड को कवि बहुत सटीक शब्दों में पहचानता है, ‘वह मुझे गुल्लक समझता है/ और रोज अपना नमस्कार मुझमें डाल देता है/वह एक दिन सूद सहित/सारे नमस्कार मुझसे वसूल लेगा।’

करीब बीस बरस पहले 1998 में संजय कुंदन को उनकी कविता ‘अजनबी शहर में’ के लिए भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। तब भी वे इस विडंबना की ही शिनाख्त कर रहे थे, यह बताते हुए कि बाजार और रुपये के पीछे भागते हुए वे जब खाली हाथ घर लौटते हैं तो पाते हैं कि उनका दुख उनसे पहले घर पहुंच चुका है। 2001 में आए उनके पहले कविता संग्रह कागज के प्रदेश में की कई कविताएं व्यक्ति और समाज की इस टूटन को पकड़ती हैं। वे बदलते हुए घर के साथ जैसे एक पूरा सभ्यता-संकट पढ़ लेते हैं। ‘इस घर से तोताराम बाहर कर दिए गए हैं, इसके बाद लक्ष्मी-गणेश की बारी आई, फिर पुरानी किताबों की, फिर पीढ़े पर खाने की परंपरा की, और अंत में उस लोटे को देश निकाला मिला/जिसने अब तक बचा कर रखा था/अतिथियों के लिए थोड़ा सा जल।’

संजय कुंदन को न परंपरा की अविचारित विदाई स्वीकार्य है और न आधुनिकता का आकर्षक अतिचार। दुर्भाग्य से सभ्यतागत विस्थापन और अतिक्रमण की यह दोहरी विडंबना इन तमाम वर्षों में और मजबूत हुई है। इन विडंबनाओं ने अपनी सांस्कृतिक-राजनीतिक किलेबंदी भी कर ली है। कटे हुए व्यक्ति और बंटे हुए समाज के बीच रुग्ण बाजारवाद, खूंखार सांप्रदायिकता और चालाक राजनीतिक एकाधिकारवाद की खतरनाक घुसपैठ पर इन कविताओं में तीखी चोट है।

‘बोलती हुई’ कविताओं की चर्चा हुई, लेकिन ‘चुप’ कविताएं छूट गईं। जबकि शायद असली कविताएं वही हैं। ‘एक नीबू के सहारे’ या ‘जीभ’ ऐसी ही चुप कविताएं हैं। सादगी इन कविताओं की ताकत है। इस सादगी के साथ कहीं बहुत गहरा व्यंग्य है तो कहीं बिलकुल झन्नाटेदार खिल्ली-‘धनपशुओं का धार्मिक होना/इतना स्वाभाविक था/किसी धनपशु के धार्मिक न होने पर ही/संदेह होने लगता था।’ लगभग नागार्जुनीय वक्रता के साथ संजय कुंदन इस कविता का अंत करते हैं, ‘जिसके पास माल है, मोक्ष भी उसी का है।’