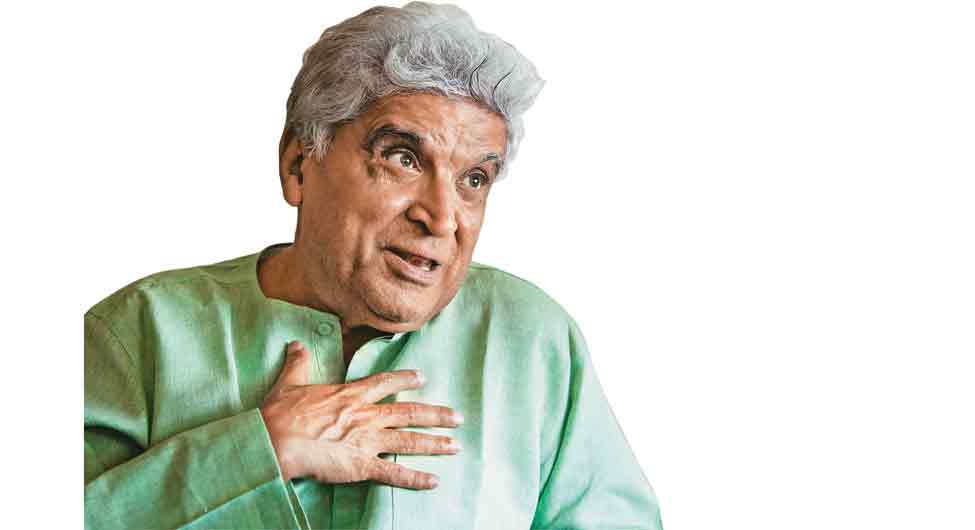

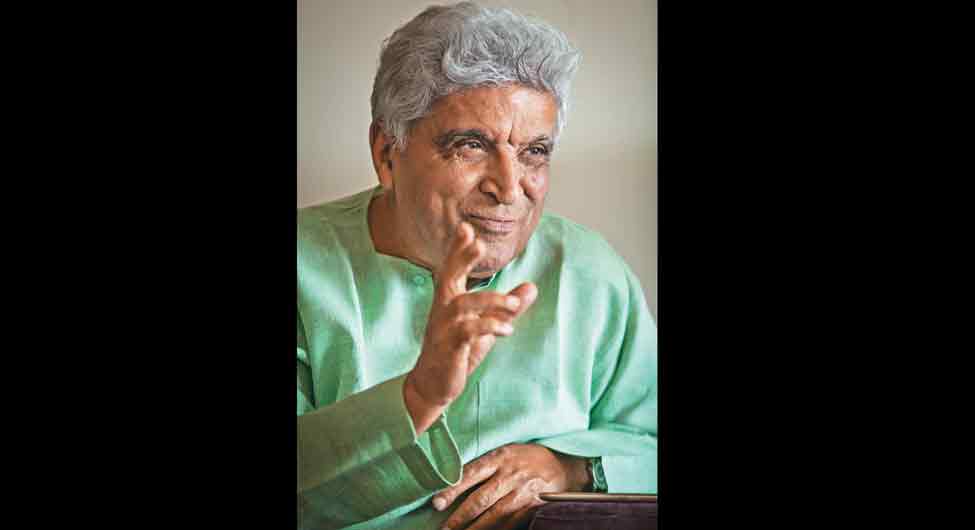

मशहूर गीतकार, शायर और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने उनकी जीवनी लिखने वाले लेखक अरविंद मण्डलोई को कहा, उन्हें खुद नहीं मालूम था कि ‘‘इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी’’’

शोले कैसे बनी? क्या सोच थी?

शोले शुरू की, तो हममें से किसी को नहीं मालूम था कि यह इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी। बड़ी फिल्म बनाएंगे, ऐसा सोच कर नहीं किया था। इसका ओरिजिनल स्टोरी आइडिया सलीम साहब का था, जिसमें एक मेजर था जिसके नीचे दो लोग हैं जिन्हें हिंदी में हम रंगरूट कहते हैं। दोनों बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं हैं। वे दीवार कूद कर कहीं घूमने चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी देर से उठते हैं, कभी झगड़ा करते हैं। अल्टीमेटली, उन्हें आर्मी से निकाल दिया जाता है। फिर मेजर के हाथ खराब हो जाते हैं। मेजर के गांव में एक डकैत है, जिससे मेजर की दुश्मनी हो गई है। मेजर उन दो लफंगे रंगरूटों को बुलाता है, जिन्हें निकाला दिया था। ओरिजिनल आइडिया यही था। फिर वे डाकुओं को पकड़ेंगे। बात यहां से शुरू हुई थी। लेकिन जब हम स्क्रीन प्ले पर काम करने बैठे, तो मेजर पुलिस अफसर हो गया। रंगरूट कानून तोड़ने वाले बदमाश हो गए। इस तरह से कहानी शुरू हुई। उस वक्त कहानी में लड़कियां भी नहीं थीं और न डकैत इस तरह का होगा, यह बहुत डिफाइन्ड था। हमने काम करना शुरू किया। गांव गए, तो एक लड़की क्रिएट हो गई, राधा। फिर वहां एक बसंती टाइप कैरेक्टर बन गया। फिर जब उनकी बदमाशियां दिखानी थीं, तो उसमें जेलर साहब भी आ गए, अंग्रेजों के जमाने के जेलर और सूरमा भोपाली। ये ओरिजिनल में नहीं था। ये चीजें स्क्रीन प्ले बनते-बनते आईं। उसके बाद गब्बर का कैरेक्टर बना। वह बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया।

होते-होते जब आधे से ज्यादा स्क्रीन प्ले बन गया, तब हम लोगों को पहली बार यह बात समझ में आई कि यह तो बहुत बड़ी पिक्चर बन सकती है। ये जो इतने सारे कैरेक्टर हो गए, इसमें तो हर कैरेक्टर में एक्शन लिया जा सकता है। कैरेक्टर हमने यह सब सोच कर बनाए नहीं थे। स्क्रीन प्ले पूरा हुआ, तो डायलॉग लिखे। हमने एक्टरों को सुनाया। एक्टर तैयार हो गए।

इसमें मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बताऊं। जब अमिताभ बच्चन ने इसकी कहानी सुनी, तो डायलॉग सुन कर बोले, सर, गब्बर का रोल मुझे दे दीजिए। मैं गब्बर करूंगा। हमने कहा भइया, यह नहीं हो सकता। तुम्हें हम जय के रोल में ले रहे हैं। गब्बर के लिए डैनी हैं। संजीव कुमार ने भी स्क्रिप्ट सुन कर यही बात दोहराई। अब हुआ यह कि जिन डैनी की वजह से हम उन्हें इस रोल के लिए नहीं ले रहे थे, वे खुद इस रोल को नहीं कर पा रहे थे। डैनी की डेट्स क्लैश हो रही थी। उन्हें धर्मात्मा के लिए अफगानिस्तान जाना था। हमारी फिल्म शुरू होने में दो या तीन महीने बाकी थे और हमारे पास गब्बर ही नहीं था।

अब देखिए किस्मत की कहानी! मैं 1963 में यूथ फेस्टिवल में दिल्ली में गया, अमजद खान वहां बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एक प्ले ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ लेकर आया हुआ था। मैंने उसे स्टेज पर देखा था। वह आर्मी अफसर के रोल में था। ब्रिलिएंट काम था। मैं हमेशा सलीम साहब से कहता था कि जयंत का छोटा बेटा बहुत अच्छा एक्टर है। उसको कभी मौका मिले, तो वह अच्छा काम करेगा। यह बात सलीम को याद थी। सलीम साहब ने कहा कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि अमजद बड़ा अच्छा एक्टर है, तो क्यों न उसे बुला लें, क्योंकि बड़े एक्टर के पास इतना टाइम फौरन है नहीं। प्राण साहब, प्रेमनाथ से तो इतनी जल्दी डेट्स नहीं मिल पाएंगी, जितनी फिल्म के लिए चाहिए। हमने रमेश सिप्पी साहब से बात की। अमजद को बुलाया, टेस्ट में अच्छा काम किया उसने। उसको ले लिया। धरम जी हेमा मालिनी के साथ सीता और गीता कर चुके थे। वे भी फिल्म में आ गए।

अब जय का रोल कौन करेगा? लोगों को यह मालूम हो गया था कि इसमें एक और पैरेलल रोल है, जो बड़ा जबरदस्त है। इसलिए इसके बहुत सारे उम्मीदवार थे। मगर हम लोग अमिताभ बच्चन के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने अमिताभ बच्चन का काम पहले देख रखा था। हमें पूरा विश्वास था कि यह कमाल का एक्टर है। हालांकि तब तक जंजीर रिलीज नहीं हुई थी। हमने रिलीज से पहले रमेश सिप्पी और जी.पी.साहब को जंजीर का ट्रायल दिखाया। सिप्पी फिल्म्स में बहुत से लोग इस बात के खिलाफ थे कि इसे कहां ले रहे हैं। शत्रुघ्न को ले लीजिए, राजकुमार को ले लीजिए, फलां को ले लीजिए जो सक्सेसफुल एक्टर हैं। शत्रुघ्न बहुत सक्सेसफुल एक्टर था उस समय। मगर रमेश सिप्पी ने आखिरकार हमारी बात मान ली और अमिताभ बच्चन को ले लिया।

जब हम स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि कास्टिंग इतनी बड़ी हो जाएगी। इसमें रमेश सिप्पी और जी.पी. सिप्पी को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट तो सही है, अब इसे बड़े पैमाने पर और सिनेमास्कोप बनाया जाएगा। यह स्टीरियोफोनिक होगी। इसकी मिक्सिंग इंग्लैंड में होगी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे फिल्म बनती गई, वे उसको बढ़ाते रहे। उस जमाने में स्पेशल इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए धरम जी एक पहिए पर साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल की साइड कार अलग हो गई और फिर आगे जाकर मिल गई ये सब रियल करना पड़ता था। इस तरह फिल्म धीरे-धीरे बड़ी हो गई। एक छोटे-से आइडिया से इतनी बड़ी फिल्म बन गई। ये स्क्रिप्ट की ग्रोथ ही है। इसमें बड़ा क्रेडिट रमेश सिप्पी साहब और जी.पी. साहब का भी है कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो रिकवर कैसे होंगे। उन्होंने पूरे दिल से पिक्चर बनाई। लोग हंसते थे कि क्या हो गया है जी.पी. साहब को, पागल हो गए हैं क्या? इतनी मंहगी बनाएंगे, तो बेचेंगे कितने की? क्या 20-20 लाख रुपये की एक टैरेटरी बेचेंगे? लेकिन उन्होंने बिना किसी की सुने अपनी मर्जी से फिल्म बनाई और पैसा पानी की तरह खर्च किया। एक और आदमी है, जिसकी उतनी तारीफ नहीं होती। वह है कैमरामैन द्वारका द्विवेचा। द्विवेचा ने कमाल का कैमरा वर्क किया। शूटिंग के वक्त जब धरम जी पहले दिन सेट पर आए तो द्विवेचा ने कहा, ‘‘यार, तू इतना खूबसूरत है, तुझे मेकअप करने की क्या जरूरत है। तुम हैंडसम हो। जाकर सब मेकअप उतार। बिल्कुल नेचुरल रह। मैं हूं न, मैं करता हूं।’’ उसके बाद धरम जी ने पूरी पिक्चर में जरा-सा भी मेकअप नहीं लगाया। इस तरह फिल्म की हर बात सही-सही बैठती रही।

रमेश सिप्पी ने एक बार मुझसे बातचीत में कहा था कि शोले के डॉयलाग लिखने का काम जावेद साहब ने इंडिविजुअली किया था। उसके संवाद अब लोक मुहावरे जैसे हो गए हैं और जिंदगी में शुमार हो गए हैं। कैसे ये क्रिएट हुए? आपको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा?

मुझे लगता है कि राइटर दो ही कैरेक्टर के डायलॉग सही लिख सकता है। एक, जिन्हें वह पसंद करता हो, दूसरे वो, जिन्हें वह बहुत नापसंद करता हो। हमें सिर्फ दो लोगों की डिटेल मालूम होती है। एक, जिनसे हम मुहब्बत करते हैं और एक, जिनसे हम नफरत करते हैं। गब्बर, का कैरेक्टराइजेशन बहुत सही रहा और डायलॉग के जरिये और निखर कर बाहर आया। गब्बर मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है। आप सोचेंगे मैं यहां भी डायलॉग बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। डायलॉग लिखते वक्त मुझे एक्साइटमेंट होता था कि दो सीन के बाद फिर गब्बर का सीन आने वाला है। अभी देखते हैं कि गब्बर क्या बोलता है। इसलिए कि गब्बर की एक नई शब्दावली बन रही थी। हर बात कहने का उसका अंदाज अलग था। वो कौन-से शब्द इस्तेमाल करता था? जैसे ताप। ताप तो गुस्से को नहीं कहते; ताप का मतलब है फीवर। बदन गर्म है, तो ताप है। हमने इस्तेमाल किया उसे गुस्से की तरह। वह जब कहता है अदालत में, ‘‘मुझको ऐसा ताप, ऐसा ताप’’ तो क्यों सही लग रहा था, मैं जानता नहीं हूं मगर जो भी कहो, ये ऐसे ही बोलेगा। जैसे संजीव कुमार को पकड़ कर ला रहे हैं तो वो बोलता है, ‘‘कैसा फड़फडा रहा है।’’ अब फड़फड़ाना तो जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से परिंदे के लिए। इंसान के लिए तो नहीं करते। मगर यह आदमी ऐसा है कि ऐसे ही बोलेगा। ऐसे में मुझे मजा आता था कि देखो अब यह क्या बोलेगा। पता नहीं क्या कहेगा। कहीं मेरे सबकॉन्शस से कनेक्ट हो गया था वह गब्बर। डायलॉग लिखते वक्त मैं खुद उसे डिस्कवर कर रहा था। ऐसा लगता था कि यह तो कमाल का आदमी है, देखो क्या करेगा।

एक डायलॉग जो लंबा होने की वजह से कट गया, उसका मुझे आज 50 साल बाद भी गम है। फिल्म में जहां ये लोग उसे चुनौती भेजते हैं वहां एक डायलॉग था। गब्बर कहता है, ‘‘अब मजा आाएगा। बहुत दिनों बाद कोई गब्बर से मिला है जो उससे बराबरी से बात करे।’’ इसके आगे एक लाइन थी जो कट गई थी। गब्बर कहता है, ‘‘ऐसा मलियामेट करूंगा, ऐसा मलियामेट करूंगा कि पूरे रामगढ़ में एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी।’’ ये जो एकस्प्रेशन है मलियामेट, ये गब्बर का शब्द लगता है। उसमें गब्बर का सैडिज्म, उसके अंदर का डेयर है। वह आता है और जब वह कहता है कि ‘‘पूरे रामगढ़ में एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी,’’ तो ये विवरण कितना खूबसूरत है, बरबादी का, डिस्ट्रक्शन का। मुझे इसका दुख रह गया कि ये लाइन यदि न काटी जाती तो कितना अच्छा होता।

शोले पहली फिल्म थी जिसके डायलॉग के कैसेट बिके। उसने रिकॉर्ड कायम किए। सांभा, हरिराम नाई जैसे चरित्रों का इस्तेमाल लोगों को पहचानने के लिए भी किया जाता है। जब ये चरित्र बनाए जा रहे थे, जब आप इन्हें स्क्रिप्ट में शुमार कर रहे थे, तो ये सिर्फ लेखक की कल्पना थी या कुछ असल अनुभव भी थे?

सब मिलजुल कर होता है। जैसे आपने हरिराम नाई का नाम लिया। सलीम साहब इंदौर में रहते थे। वहां कोई नाई था जो उनके बाल काटता था। शायद उसका नाम हरिराम था। सलीम साहब ने कहा कि नाई का नाम हरिराम रखिए। वीरू भी सलीम साहब के किसी दोस्त का नाम था जो इंदौर में थे। वीरू की वजह से हम जय का नाम विजय नहीं रख सके, क्योंकि फिर दोनों का ही नाम वी से शुरू होता, इसलिए हमने जय कर दिया। जय मेरे एक दोस्त का नाम है। लखनऊ में रहता था। रही बात सूरमा भोपाली की, सूरमा भोपाली नाम का एक आदमी था। मगर न वह ऐसे कपड़े पहनता था, न उसकी लकड़ी की कोई टाल थी। वह पैंट-शर्ट पहनता था और सरकारी नौकरी में था। हाइवे पर टोल में कहीं काम करता था। मेरे ख्याल से वो पांच फुट दो इंच का था। दुबला-सा, नाटा-सा आदमी था। मगर पूरे भोपाल में उसे यकीन दिलाया हुआ था कि सूरमा दादा है बहुत बड़ा, जिससे सब डरते हैं। वो खुद को सूरमा ही समझता था। दिल से खुद को ऐसा कितना समझता था मुझे पता नहीं। लेकिन बड़ा दिलचस्प किरदार था। लोग ‘‘सूरमा भाई, सूरमा भाई’’ कहते हुए हाथ जोड़ते थे। वह मेरे दिमाग में कहीं था। मैंने उसे यहां इस्तेमाल कर लिया। मैं भोपाल में चार साल रहा हूं, तो भोपाली बोलना जानता हूं। जगदीप साहब को भी मैंने वहां की टोन को टेपरिकॉर्डर में टेप कर दिया था।

बसंती के बोलने का स्टाइल, हमारे एक परिचित के कुक का स्टाइल था। अंतर सिर्फ इतना है कि वह आदमी था। वह ऐसे ही बोला करता था। मुझे वह बड़ा दिलचस्प लगता था। मैं सोचता था कि कैसे बात करता है। मैंने उसे बसंती के स्टाइल में ढाल दिया। बसंती का नाम कहीं किसी प्ले में सुना था। मुझे बसंती नाम बहुत अच्छा लगा था। कहने का मतलब यह कि कुछ बातें जिंदगी की होती है, कुछ देखी-सुनी होती हैं। आप याद करते हैं कोई और पुरानी बातें और याद आ जाती हैं, कोई और बातें। सब मिल-जुल कर होता है।

रमेश सिप्पी को जब आपने कहानी सुनाई, तब मेजर वाली वो कहानी डेवलप हो चुकी थी?

शुरू में मेजर वाला आइडिया ही था। कॉमा-फुलस्टॉप के साथ। संवादों के साथ। लेकिन सलाम जी.पी. सिप्पी साहब को, उन्होंने कहा यह ठीक है, अच्छी है, मगर यह आइडिया डेवलप करो। इस आइडिया पर बड़ी फिल्म बनेगी और अच्छी फिल्म बनेगी। यह जी.पी. सिप्पी का फैसला था।

कुछ डायलॉग बेंगलूरू एयरपोर्ट पर भी लिखे थे?

हुआ यह कि जब स्क्रिप्ट पूरी हो गई, तो रमेश सिप्पी साहब ने एक बात कही। रमेश सिप्पी साहब का स्क्रीन प्ले में हाथ बहुत अच्छा है। इसलिए हमने उनके साथ बैठकर स्क्रिप्ट बनाई थी, अपने घर में बैठकर नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘सब सही है, लेकिन देखो धर्मेंद्र इज ए वेरी बिग स्टार। सेकंड हॉफ में एक हाइलाइट धरम जी की होनी ही चाहिए।’’ फिर यह आइडिया आया कि वीरू दारू पीकर टैंक पर चढ़ जाता है और जय मौसी के पास जाता है, शादी की बात करता है। यह सीन नहीं था, जय का शादी की बात करने वाला, लेकिन बाद में लिख लिया था। वह जिस तरह से बात करता है वह सबको पता ही है। टैंक वाला सीन नहीं लिखा गया था, क्योंकि ओरिजनल स्क्रिप्ट में नहीं था। यह एक सीन लिखने से रह गया था। रोज सुबह हम शूटिंग में चले जाते थे। दिन भर एक्टरों के साथ, यूनिट के साथ गप्पे मारे, डायलॉग में जो कुछ थोड़ा घटाना-बढ़ाना या बदलना होता था वह किया। वापस आए, नहाए, बार में चले गए, खूब दारू पी, खाना खाए, सो गए, फिर सुबह जल्दी उठे और वही रूटीन। रोज सोचते थे, कल कर देंगे। वह दिन आ गया जब मुझे वापस आना था बॉम्बे। टंकी वाला सीन अभी तक नहीं हुआ था। असिस्टेंट ठक्कर साहब थे। वे बोले, ‘‘भई, क्या कर रहे हो आप। वह सीन तो देके जाओ। शूट होना है दो दिन में।’’ मैं कार में बैठा। एंबेसेडर गाड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है। सामने प्रोडक्शन का आदमी बैठा और ड्राइवर। मैं पीछे बैठा और मैंने सीन लिखना शुरू कर दिया। कार एयरपोर्ट जा रही है और मैं लिख रहा हूं टैंक वाला सीन। उस जमाने में सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। प्रोडक्शन का आदमी मेरा बोर्डिंग कार्ड लेने अंदर चला गया। मैं कार से बाहर आया और कागज बोनट पर रख कर खड़े होकर लिखता रहा। प्रोडक्शन वाले आ गए और बोले कि आखिरी अनाउंसमेंट हो गया है, अब अंदर जाइए। किसी तरह से लिख कर पूरा किया और उनको दे दिया। बोला कि इसे खलिश साहब को दे देना। वे देवनागरी में करके रमेश जी को दे देंगे। खलिश असिस्टेंट थे, जो उर्दू से देवनागरी में लिखते थे। वह सीन लिखने के बाद मैंने पढ़ा भी नहीं था क्योंकि टाइम ही नहीं था।

सलीम-जावेद जंजीर से ही ब्रांड बन चुके थे लेकिन शोले मील का पत्थर साबित हुई। ऐसा कोई वाकया जिससे लगा हो कि यह लोगों की ऐसी सकारात्मक प्रतिक्रिया या बदलाव है, जो शोले के बिना संभव नहीं था?

शोले ने जिस तरह कमाई की, उससे प्रोड्यूसरों के हौसले बढ़ गए। पिक्चरों का बजट बढ़ गया। तब तक किसी पिक्चर ने इतनी कमाई नहीं की थी। पहले लोग समझते थे कि मार्केट ही नहीं है, तो पैसा कैसे खर्च करें। फिल्मों का स्केल शोले की वजह से बदल गया। लोगों को लगा कि बड़ा खेल खेला जा सकता है। अगर स्क्रिप्ट में दम है तो हो सकता है। बजट भी बदल गए। मेहनताना बदल गया। पिक्चर का कैनवास बड़ा हो गया। उसके बाद और बड़ी फिल्में बनने लगीं। 1960 के मध्य में एक फिल्म बनी थी, तलाश, शोले से 8 या 10 साल पहले। उसके बैनर पर लिखा होता था, ‘फिल्म मेड इन वन करोड़।’ तब लोगों को लगता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक करोड़ में पिक्चर बनी है, ऐसा कहीं होता है क्या। शोले ने यह सब बदल दिया। एक-एक टेरेटरी में फिल्म ने साढ़े तीन करोड़ से चार करोड़ रुपये का जब बिजनेस किया, तब लोगों को समझ आया कि बाजार तो बहुत बड़ा है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तब बालकनी का टिकट 3 रुपये का होता था। उस वक्त यह कमाई इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि शोले ने उस वक्त साढ़े तीन-चार करोड़ रुपये कमाए, जब टिकट दर डेढ़ रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये होती थी। आज अगर कोई फिल्म उस तरह से हिट हो, तो वह हजार करोड़ रुपये से ऊपर कमा लेगी।

शोले की कोई बात जो आपको नकारात्मक लगती हो?

हमको उसका अंत बदलना पड़ा था। उस समय आपातकाल का जमाना था। हमें कहा गया कि हम गब्बर सिंह को नहीं मार सकते और पुलिस अफसर रह चुका आदमी कानून अपने हाथ में कैसे ले लेगा। तो हमें अंत बदलना पड़ा। मुझे लगा कि लोग निराश होंगे कि ऐसे विलेन को अंत में नहीं मारते, जिसने इतना आतंक मचाया। मगर लोगों ने फिर भी पिक्चर देखी। अब सुना है कि सही अंत के साथ रिलीज कर रहे हैं।

शोले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेंड बदले, जैसे फिल्म ने विज्ञापन में खास जगह बनाई, डायलॉग के कैसेट रिलीज हुए। यह फिल्म की पाठशाला की तरह है। लोगों ने इससे फिल्म कला सीखी और समझी। इससे पहले कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए उसका बैकग्राउंड बताया जाता था। जैसे कोई डाकू है तो क्यों है। इसकी स्क्रिप्ट लिखते वक्त आपको खयाल नहीं आया कि इसके कैरेक्टर की भी पृष्ठभूमि बताई जाए?

सलमान रश्दी ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही थी कि हर कहानी एक तरह का सेंसर होती है, जो हमें दूसरी कहानियां सुनाने से रोकती है। शोले की कहानी ऐसी ही है। गब्बर सिंह के बारे में कहते कि उसे बचपन में बहुत तकलीफ थी, वह दुखी था, इस वजह से वह वैसा हो गया तो गब्बर सिंह पावरफुल नहीं रहता। गब्बर सिंह अपने आप में एक कानून है। जब आप जू में जाते हैं तो क्या यह कहते हैं कि यह शेर आदमखोर है। ऐसा बोलने पर ही क्या आप उसे दूसरी नजर से देखते हैं। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि यह शेर आदमी क्यों खाता था। वह ऐसा ही था। इसी तरह गब्बर सिंह ऐसा क्यों था यह बताने की क्या जरूरत है। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। इसे आप जस्टिफाई करें, तो वो उतना ‘खतरनाक’ नहीं लगेगा। अगर ये मालूम हो जाए कि बचपन में मां मर गई थी, सौतेली मां रोज उसे चिमटे से मारती थी और अंगारों से जलाती थी, तो आपको वह उतना खराब आदमी नहीं लगेगा। वह तो आदमी ही खराब है। वह इसी तरह का है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी। जहां आपने जस्टिफिकेशन दिया, कारण बताया, तो पावर नहीं रहेगी।

आपको लगता है जो लिखा मुकम्मल था या कुछ गुंजाइश रह गई? दोबारा उसे लिखने का मौका आए तो क्या ठीक करेंगे?

फिल्म में एक सीन था, धरम जी शिवजी की बड़ी-सी मूर्ति के पीछे खड़े होकर भोंपू लेकर हेमा मालिनी से बात करते हैं। वो समझ रही हैं कि प्रभु की आवाज आ रही है। दोबार लिखूं, तो यह सीन नहीं लिखूंगा। आज ऐसे सीन पर हंगामा हो जाएगा। उस जमाने में लोग इस पर बहुत हंसे, प्रशंसा की।

मतलब, आपका कहना है, आज समाज में शोले की गुंजाइश सेंसर के साथ है?

शोले में गुंजाइश ये है कि एंड में उसने मार दिया, ये तो पास हो जाएगा। लेकिन ये सीन नहीं होगा। वह एक दुनिया थी; यह एक दुनिया है। वहां की कुछ और मजबूरियां थीं; यहां की कुछ और मजबूरियां हैं। इंसान तो थोड़ा मजबूर ही रहता है हर जगह।

डायलॉग में शब्दों का चयन और बात कहने के लिए उतार-चढ़ाव, उसके भाव-प्रभाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं? इसका क्राफ्ट क्या है?

इसका क्राफ्ट यह है कि आप में क्या यह शक्ति है कि आप उस आदमी की तरह सोच सकें जिसके लिए आप डायलॉग लिख रहे हैं। अगर आप सोच सकें कि ये आदमी किस भाषा में बात करेगा, क्या शब्द इस्तेमाल करेगा, उस आदमी का माइंडसेट क्या है, वह किस विचारधारा का आदमी है, उसकी हैसियत क्या है, वह कौन-सी बात किस तरह से कहेगा यह सब सोच सकते हैं, तो आप उसके लिए सही डायलॉग लिखेंगे। अगर आप यह नहीं सोच सकते, तो सही डायलॉग नहीं लिख पाएंगे। अगर डायलॉग अपनी सोच के हिसाब से लिखेंगे, तो सब डायलॉग एक जैसे लगेंगे। किरदार की पोजिशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वह कहां से आया है, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, वो फलां बात किस तरह से कहेगा, या किन शब्दों में कहेगा- यह समझ होनी चाहिए। यह सब करने के लिए बड़ी शब्दावली भी होनी चाहिए ताकि हर कैरेक्टर के लिए नए शब्द इस्तेमाल कर सकें। हर आदमी की बात करने का अंदाज दूसरे से अलग होता है।

दर्शक की तरह ऑब्जर्ब करें तो फिल्म की कौन-सी बात अच्छी लगती है? कौन-सा सीन, डायलॉग आपको असली शोले लगता है?

वक्त के साथ सबसे ज्यादा हाइलाइट गब्बर ही हुआ है। गब्बर का एक इंट्रोडक्शन सीन है जहां वह पूछता है, ‘‘तेरा क्या होगा कालिया’’ या ‘‘कितने आदमी थे’’, ‘‘वो दो थे और तुम तीन’’ ये सब बहुत फेमस सीन हैं और लोगों को आज भी याद हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे अच्छे सीन हैं डायलॉग हैं जो लोगों को याद नहीं होंगे। जब गब्बर सचिन को मार कर भेजता है तो वहां सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी, कहता है, ‘‘ठाकुर, जो झुकते नहीं, वो टूट जाते हैं।’’ ठाकुर कहता है कि ‘‘ठाकुर न झुक सकता है, न टूट सकता है। ठाकुर सिर्फ मर सकता है।’’ यह अच्छा डायलॉग था। ऐसे बहुत से डायलॉग हैं। लेकिन ‘‘कितने आदमी थे’’ मशहूर हो गया। गब्बर पर लोग ऐसे आशिक हुए कि लोगों की याद में ये सारी बातें रह गईं। राधा और जय के बीच का मौन संवाद, बहुत खूबसूरत है। वो सीन जिसमें जय शादी की बात करने जाता है। वो तो बड़ा मशहूर सीन है। उस सीन का बेसिक आइडिया सलीम साहब का था। डायलॉग मैंने लिखे हैं लेकिन ये आइडिया सलीम साहब का है। एप्रोच सलीम साहब की दी हुई है कि जय जाकर वीरू को सेबोटाज करेगा।

फिल्म के पचास साल पूरे हो रहे हैं। इस बीच समाज में जो परिवर्तन आया, उसकी तरफ आपने इशारा किया, क्या कभी ऐसा होगा कि शोले जैसी फिल्में आगे लिखी जाएंगी या बनेंगी?

क्यों नहीं। शोले से बेहतर लिखी जाएंगी। चीजे आगे बढ़ें और बेहतर हों। पचास साल पहले जो हो गया, अब उसकी तरह ही क्यों हो। उससे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नई जेनरेशन में टैलेंट नहीं है। बनेंगी ऐसी फिल्में और बनेंगी। सुना है कुछ लोग बड़े पैमाने पर रामायण बना रहे हैं। देखिए कैसी बनती है। अभी तो नए-नए कमाल कर रहे हैं लोग। तकनीकी सुविधा पहले से अच्छी हो गई है। अब जो चाहे कर सकते हैं। यकीन रखिए, शोले से बड़ी फिल्म बनेगी।