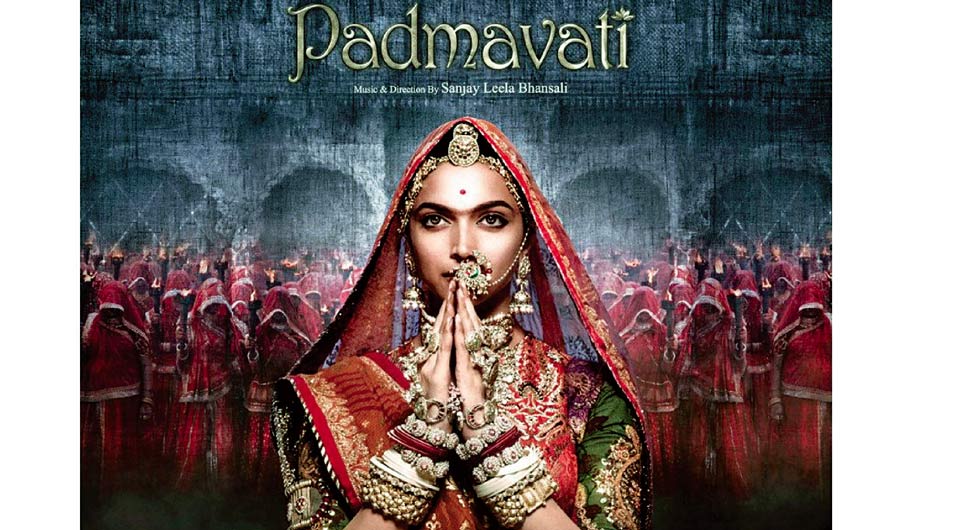

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद गुजरात दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पद्मावती पर प्रतिबंध लगाने वाला पांचवां राज्य बन गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रतिबंध के लिए कानून-व्यवस्था की दुहाई दी। रूपाणी ने कहा, “मुझसे राजपूत और दूसरे समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। गुजरात में आम तौर पर लोगों का मानना है कि फिल्म में विवादास्पद बातें हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होने के साथ ही कानून-व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो सकती है।” दरअसल, उनका यह बयान ही आपत्तिजनक है।

कानून-व्यवस्था बरकरार रखना और लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुहैया कराना सरकार का दायित्व है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार है। हालांकि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ‘उचित प्रतिबंध’ भी लगाता है लेकिन ये प्रतिबंध ‘देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्री संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसावे’ से जुड़े मामलों में ही लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंधों की इस सूची में ‘लोगों की भावनाएं आहत’ होना कहीं नहीं है।

यह कहना सरासर गलत है कि फिल्म से ‘कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होगी।’ ऐसी समस्याएं करणी सेना जैसे समूह खड़ा कर रहे हैं जिसे भाजपा नेताओं की शह है। अगर, पद्मावती की शूटिंग के दौरान हिंसक विरोध करने और संजय लीला भंसाली की पिटाई करने वालों को जेल की हवा खिला दी गई होती, जो यकीनन होना चाहिए था, तो कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी नहीं होती। अपराध के लिए दंडित न किए जाने की वजह से उनका मनोबल बढ़ गया कि वे भंसाली की गर्दन उतारने और दीपिका की नाक काटने की बात करने लगे।

असल में, जब भी किसी फिल्म, किताब वगैरह के खिलाफ हिंसा भड़कती है तो वह नेताओं और उनके समर्थकों की करतूत ही होती है। 1998 में ऐसे ही तत्वों ने दीपा मेहता की फिल्म फायर पर इस बहाने बवाल खड़ा कर दिया था कि फिल्म में भारतीय समाज का विकृत चित्रण है। फिल्म समलैंगिक संबंधों पर आधारित थी। दो दिसंबर 1998 को शिवसेना महिला अघाड़ी की कार्यकर्ताओं ने मुंबई के उपनगर गोरेगांव में सिनेमैक्स थिएटर में चल रहे मैटिनी शो के दौरान तोड़-फोड़ की थी। एक दिन बाद, दिल्ली में रीगल सिनेमा में टीवी कैमरों के साथ महिलाओं ने तोड़-फोड़ की। अजीब रूप से पुलिस गायब थी। बाद में फिल्म के प्रोड्यूसर बॉबी बेदी ने बताया, “दिल्ली शिवसेना प्रमुख ने प्रेस को भेजी चिट्ठी में कहा था कि वे तोड़-फोड़ करेंगे। यह ऐसा है, मानो आइए हम चाय पिलाएंगे।” पत्रकारों को आसन्न हिंसा की जानकारी थी पर पुलिस को नहीं। उसके बाद पुणे और फिर सूरत में हिंसा हुई। उस समय मीडिया में यह खबर आई थी कि महिला अघाड़ी की कार्यकर्ताओं को तत्कालीन संस्कृति मंत्री प्रमोद नावलकर की शह प्राप्त थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी तो एक कदम और आगे चले गए। जिस दिन महिलाओं ने केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के सर्टिफिकेट के बाद फिल्म के खिलाफ तोड़-फोड़ की, उसी दिन जोशी ने कहा, “उन्होंने जो काम किया इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। फिल्म की थीम हमारी संस्कृति के विरुद्ध है।” शिवसेना ब्रिगेड का अभियान सफल रहा और केंद्रीय सूचना-प्रसारण राज्यमंत्री एम.ए. नकवी ने फायर को फिर से सीबीएफसी के पास भेज दिया। सर्टिफिकेट मिली फिल्म शायद ही सेंसर बोर्ड को वापस भेजी जाती है।

यहां यह ज़िक्र करना जरूरी है कि दूसरी पार्टियां भी अलग नहीं हैं। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ‘70 के दशक में गुलजार की फिल्म आंधी को नाराजगी झेलनी पड़ी थी। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति को भी कांग्रेस सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा था लेकिन किसी भी निर्माता को वैसी खराब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, जैसी परेशानी का सामना पद्मावती को लेकर भंसाली को करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे नेताओं के लिए जरूरी है कि वे सोचें कि क्या हमें ईमानदारी से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करना चाहिए? पर्दे पर अपनी समझ को अभिव्यक्ति देने वाला पिट रहा है, धमकी दी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है और वह आर्थिक हानि उठाने को बाध्य है। फिर भी उसे उस अपराध के लिए माफी मांगनी पड़ रही है जो उसने किया ही नहीं। उसे आतंकित करने वाले गुंडों को संतुष्ट करना पड़ रहा है और समझौते करने पड़ रहे हैं। आज देश में पीड़ित ही खलनायक है और खलनायक हीरो। क्या यह उस तरह दिखता है जैसा लोकतंत्र को दिखना चाहिए? क्या यह ऐसा है जैसा हमारे गणतंत्र को स्थापित करने वाले चाहते थे, “उसके समस्त नागरिकों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।”

हमें याद रखना चाहिए कि पद्मावती रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमले का पहला मामला नहीं है। भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी फिल्म, पेंटिंग, किताबों, गानों और अन्य रचनात्मक कार्यों पर प्रतिबंध की मांग उठती रही है। आखिरकार, एक फिल्म, गाना या किताब कैसे किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को आहत कर सकता है, कैसे समाज की शांति और सौहार्द के लिए खतरा हो सकता है।

प्रतिबंध केवल सैद्धांतिक रूप से ही गलत नहीं है बल्कि यह सुविधाजनक उपाय भी है। यह सिद्धांत रूप से गलत है क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बगैर लोकतंत्र दिखावा बन कर रह जाता है। लोकतंत्र केवल वोट देना और राज्य की विधानसभाओं और संसद के लिए प्रतिनिधि चुनना मात्र नहीं है, यह जीवन पद्धति है। अगर वह नहीं कह पा रहे जो कहना चाह रहे हैं तो लोकतंत्र बेमानी है।

बहस होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे को अपमानित करने का लाइसेंस नहीं है। सलमान रुश्दी ऐसी किताब क्यों लिखते हैं जो मुस्लिमों को नाराज करती है? वे सैटनिक वर्सेस के पहले भी नामी लेखक रहे हैं। आलोचकों ने उनकी प्रशंसा की है, वे व्यावसायिक दृष्टि से सफल भी रही हैं। ऐसे में वे ईशनिंदात्मक किताब लिखते ही क्यों हैं? इसी तरह, एम.एफ. हुसैन ने देवी सरस्वती की नग्न पेंटिंग क्यों बनाई? तस्लीमा नसरीन ऐसी किताब क्यों लिखती हैं जिससे मुस्लिम नाराज हो जाता है? डेनिश कार्टूनिस्ट ने क्यों हजरत मोहम्मद का कार्टून बनाया?

जॉर्ज आरवेल ने कहा है, ‘‘आजादी का कोई अर्थ है तो यह कि किसी को वह कहने का अधिकार है जो दूसरा सुनना नहीं चाहता।’’ नेता सत्ता के लिए एक-दूसरे से भिड़ने में व्यस्त हैं। ऐसे में भारत के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए जो हिंदी कवि धूमिल ने कहा है, “क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है/जिन्हें एक पहिया ढोता है/या इसका कोई खास मतलब होता है?”

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और देयर इज नो सच थिंग एज हेट स्पीचः ए केस फॉर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लेखक हैं )