शब्दकोश ‘आदर्शवाद’ का अर्थ ऐसी ‘अवस्था या संपूर्णता हासिल करने में विश्वास’ बताता है, ‘जिसकी दूर-दूर तक संभावना नजर न आ रही हो।’ अगर किसी व्यक्ति या समाज के खास समय में उपजने वाले आदर्शवाद पर गौर करें तो उसमें अतीत से मुक्त होने की छटपटाहट और भविष्य का सपना दोनों वर्तमान से गहरे जुड़े होने का एहसास दिलाते नजर आएंगे। कला भी चाहे वर्तमान की तहें खोलती हो, अतीत से प्रेरणा पाती है और भविष्य का सपना बुनती है। यह मौलिक फिल्मकारों के काम में साफ-साफ दिख सकता है।

भारत के विचार, आदर्श और हकीकत को दर्ज करने वाले महानतम फिल्म इतिहासकार सत्यजीत राय का निधन 23 अप्रैल 1992 को हुआ था। यह तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय इतिहास का एक अहम मोड़ भी है। आजादी के बाद यही वह दौर है जब देश महत्वपूर्ण परिवर्तन और दुखद घटनाओं के दौर से गुजर रहा था। राय के निधन के नौ महीने पहले मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की थी, जिससे वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की राह प्रशस्त हुई। यह नेहरूवादी आर्थिक नीतियों से निर्णायक प्रस्थान था और अगले दशकों में इसका आर्थिक और सामाजिक असर होने वाला था। राय के गुजर जाने के आठ महीने बाद बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी।

यह ऐसी घटना थी जिसने भारतीय राजनीति का धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तानाबाना तार-तार हो गया था और वह भारी चुनौती से मुकाबिल था।

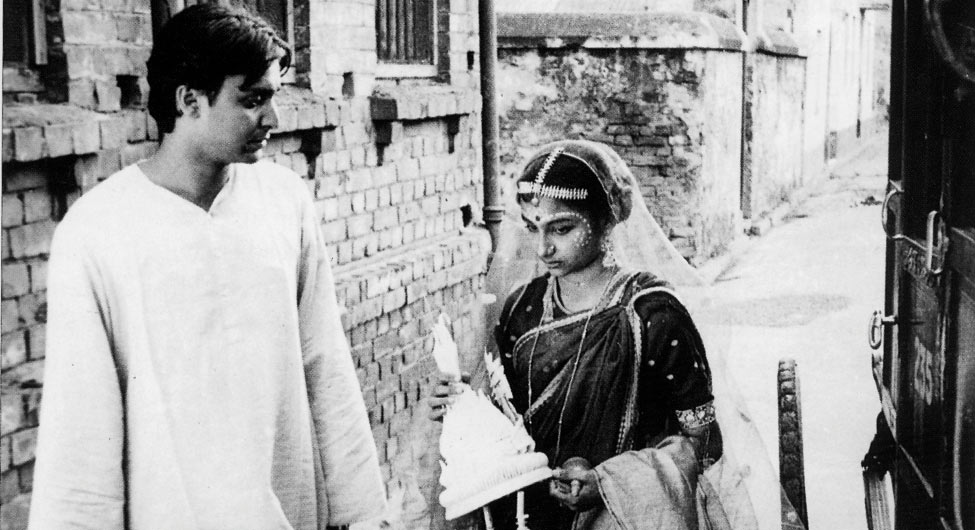

राय की कृतियों में आजादी के बाद के चार घटनाप्रधान दशकों में देश और लोगों की हकीकत का विस्तृत और बारीक वर्णन है। उनकी फिल्मों में आदर्शवाद से रोमांस की झलक उनकी दो त्रयी में देखा जा सकता है जिनसे बतौर फिल्मकार उनके कॅरिअर की शुरुआत और अंत होती है। प्रारंभिक अपु त्रयी में पथेर पांचाली (राह के गीत,1955), अपराजितो (अपराजित,1956) और अपूर संसार (अपु की दुनिया,1959) और उनकी आखिरी तीन फिल्में : गणशत्रु (जनता के दुश्मन,1990), शाखा प्रोशाखा (शाखा-दर-शाखा,1992) और आगंतुक (मेहमान,1992) हैं।

अपु त्रयी मुख्य पात्र अपु के जीवन के तीन चरणों की कहानी है। इसमें उसके बचपन से लेकर किशोरावस्था तक छोटे-से गांव से लेकर पवित्र शहर बनारस और फिर कलकत्ता पहुंचने की यात्रा है। यह अपु के लिए आंतरिक यात्रा भी है जो एक खुश और मासूम, गांव के खुले में अपनी बहन दुर्गा के साथ उछलकूद करने वाला बच्चा है। वह धीरे-धीरे तुनकमिजाज लेकिन महत्वाकांक्षी छात्र के रूप में बड़ा हो रहा है और शहर के जादू को खोजना चाहता है। वह बेफिक्र जवां मर्द बन गया है जो स्वतंत्र रहना चाहता है और अपने जुनून साहित्य के साथ रहना चाहता है। त्रयी के अंत में वह अपने बेटे को पाने के लिए वापस आता है और हम देखते हैं कि दोनों सम्मिलित रूप से ऐसी यात्रा के सहयात्री हैं जिसकी तयशुदा मंजिल या पूर्वनिर्धारित लक्ष्य नहीं है। यह यात्रा उस दुनिया की यात्रा है जिसमें दुख की अपार संभावना है लेकिन यह उम्मीद और अवसरों से भरी हुई है। अपु की कहानी में निश्चित तरह की गूंज के साथ अजेय आदर्शवाद है, जिसमें वियोग, वंचित होने का भाव और चुनौतियों के बजाय कूट-कूट कर भरा विश्वास है। जाहिर है, यह गूंज आजादी के बाद के जवां राष्ट्र के साथ नई ऊर्जा और नेहरू युग के आशावाद की है।

राय की आखिरी तीन फिल्मों में गणशत्रु, जो मशहूर नाटककार इब्सन की प्रसिद्ध कृति का एडॉप्टेशन था, आदर्शवादी डॉक्टर के बारे में है। वह बहादुरी से अपने आसपास मौजूद भ्रष्ट शक्तियों के खिलाफ लड़ता है। गांव में मौजूद मंदिर का ‘पवित्र जल’ दूषित है और जल्द ही महामारी का कारण बनने वाला है। डॉक्टर इसके खिलाफ आवाज उठाता है लेकिन धार्मिक मठाधीश, नौकरशाह, कानून और मीडिया डॉक्टर को चुप कराने के लिए उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। शाखा-प्रोशाखा में एक आदर्शवादी उद्योगपति की कहानी उस वक्त स्तब्ध कर देती है जब मृत्युशैया पर लेटे व्यक्ति के बेटे और उनका परिवार उससे मिलने आया है। लेकिन बुजुर्ग को अपनी मृत्यु से ज्यादा चिंता भ्रष्टाचार की है। उसे चिंता है कि भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ता रहा तो अगली पीढ़ी का क्या होगा। आगंतुक में फिर बूढ़ा आदमी है, जो जवानी में यायावरी करता रहा है। वह घूमघाम कर गृहनगर कलकत्ता लौटता है। उसे लगता है कि परिवार में कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। आतिथ्य के ठंडेपन से वह विद्रोह कर देता है।

अगर अपु त्रयी दुनिया के खुलने की शुरुआत थी तो आखिरी त्रयी अपरिहार्य रूप से निराशा, विकृति और भ्रष्टाचार को दर्शाती है जो सभी जगह हावी है। अपु की फिल्मों में युवापन का विषाद तो है लेकिन दुनिया खोजने का उत्साह भी है फिर भले ही वह दुनिया कठोर और उजाड़ ही क्यों न हो। राय की अंतिम दौर में बनाई फिल्मों में दुनिया भी बदली हुई है। गणशत्रु छोटे से तीर्थ की कहानी है। शाखा प्रोशाखा संयुक्त परिवार के साथ केंद्र में पितृसत्ता लिए हुए है और आगंतुक एकल परिवार की कहानी है जो खुद ही दुनिया से अलग-थलग है। आगंतुक में विदा के वक्त मेजबान परिवार के बच्चे को बूढ़ा व्यक्ति नसीहत देता है, ‘कूप मंडूक मत बनना।’ सभी फिल्मों में बढ़ रही अंध सांप्रदायिक ताकतों को भी उठाया गया है जो लोगों के दिल, दिमाग पर छाने लगे हैं। आदर्शवादी डॉक्टर और यायावर जो चाहते हैं कि दुनिया में खुलापन, सहिष्णुता, मानवता हो। लोग धर्म और आस्था पर अपना पक्ष रखते हुए भी गलत की सार्वजनिक रूप से निंदा कर सकें। ये लोग विदा लेते आदर्शवाद के प्रतीक हैं। ये लोग वैसे ही निष्ठावान नेहरूवादी आदर्शवादी हैं जैसे राय थे।

राय के बरअक्स अडूर गोपालकृष्णन की कृतियों पर नजर डालें, जो समकालीन फिल्मकार और राय के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपना कॅरिअर तब शुरू किया था जब नेहरू युग का आदर्शवाद पिछड़ रहा था और भारतीय राजनैतिक इतिहास में कुछ समय के लिए तानाशाही प्रवृत्तियों का साया घना हो गया था। वह इमरजेंसी का दौर था। इससे कुछ साल पहले ही अडूर अपने कॅरिअर में दाखिल हुए थे। उनकी पहली फिल्म स्वयंवरम (1972) थी। यह ऐसे जोड़े की कहानी थी जो भाग जाते हैं। कहानी खुलती है तब हम पाते हैं कि उनके सपने मर रहे हैं। लेकिन उजाड़ सतह पर उम्मीद का अंतर्प्रवाह और जीने की अदम्य लालसा फिर भी मौजूद है। फिल्म के अंत में दर्शकों की तरफ निर्भीक नजरों से टकटकी लगाए देखती महिला पात्र की नजर दुनिया में खो जाने और समर्पण के बजाय वापसी की ललकार लिए है। उनकी नई फिल्म पिन्नेयम (एक बार फिर, 2016) फिर यही थीम लेकर लौटती है लेकिन इस बार नायक-नायिका के पास लेशमात्र भी आदर्शवाद बाकी नहीं है। मुख्यपात्र शॉर्टकट्स की खोज में लगा है। वह इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए एक लड़के की हत्या कर देता है और भेष बदलकर रहने लगता है। उसे उम्मीद है कि किसी न किसी दिन वह मुख्यधारा में आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं महिला पात्र परिवार को साथ रखने के लिए बाकी जीवन अपयश ढोती है। स्वयंवरम के आदर्शवादी प्रेमी विश्वम और सीता से लेकर पिन्नेयम तक दुनियावी और अपराधी जोड़े में बहुत बदलाव दिखाई देता है। देखा जाए तो अडूर एक तरह से, राय की व्यथा को ही आगे बढ़ाते हैं।

ऑर्डर! ऑर्डर! अदालती आदर्शवाद

हिंदी सिनेमा में बदलती ईमानदारी, आदर्शवाद के बीच का द्वंद्व दिखाने के लिए कोर्ट का कमरा सबसे उपयुक्त स्थान है। यहां कानून और न्याय-व्यवस्था, याचिका, अपील पर बहस और विवाद होता है। यहां सबूत ध्वस्त होते हैं और फैसले सुनाए जाते हैं। यहां सच्चाई की ताकत, झूठ, न्याय और अपराध के बीच संघर्ष है।

पहले की फिल्मों में यहां गुलाम मानसिकता पर बहस होती थी। अब यहां आजादी की भावना गूंजने लगी है। नए आजाद भारत में बहस न्याय के आदर्श की पैरवी करती दिखाई देती थी जिसकी उम्मीद लोग नए राष्ट्र से कर रहे थे। इस कड़ी में पुकार (सोहराब मोदी,1939), राम राज्य (विजय भट्ट, 1943), शहीद (रमेश सैगल,1948), आवारा (राज कपूर,1951), कानून (बीआर चोपड़ा,1960) थीं। इन सभी फिल्मों में कोर्ट सरकार के सामने अपील करने की जगह थी। प्रसिद्ध तमिल फिल्म पराशक्ति (आर कृष्णन, एस पंजू,1952), जिससे शिवाजी गणेशन ने अपना कॅरिअर शुरू किया था, का कोर्ट रूम में दिया गया उत्तेजक भाषण उस दौर का असाधारण उदाहरण है। इसी तरह मलयालम फिल्म रारीचन इन्न पोरन (नागरिक रारीचन, पी भास्करन, 1955) इस बहस को ऊंचाई पर पहुंचाती है, जहां वकील किशोरवय रारीचन के लिए बहस कर रहा है जो चोरी का आरोपी है। वह पूछता है, आखिर उसे चोर किसने बनाया।

इमरजेंसी के बाद के तीसरे दौर में, हर जगह मायूसी और नाउम्मीदी का आलम था। हर जगह फैली इस उदासी का कोर्ट रूम ड्रामा पर भी जबर्दस्त प्रभाव था। उदाहरण के लिए, इंसाफ का तराजू (बीआर चोपड़ा, 1980), दामिनी (राजकुमार संतोषी,1993)। इनमें देश, समाज और परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति का वर्णन है। इसी बीच मोहन जोशी हाजिर हो (सईद मिर्जा,1984) जैसी फिल्में न्याय व्यवस्था में उन परेशानियों की भी बात करती हैं, जिसमें आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। आक्रोश (गोविंद निहलानी,1980) उस व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो मातहतों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक हर तरह के न्याय से महरूम रखता है। अब समानता और न्याय को बाजार नए शगूफे के रूप में देख रहा है। कोर्ट (चैतन्य ताम्हणे, 2015) में जबर्दस्त तरीके से अदालत के रवैए को दिखाया गया है।

निराशा की आदर्शवादी पुकार

हम ऐसे दौर में हैं जब आदर्शवाद एक कल्पना है। हमारी जिन फिल्मों से मुठभेड़ होती है उसके केंद्र में कई ‘सफल’ समकालीन फिल्में हैं। आदर्शवाद- संभावित भविष्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी नाउम्मीदी के दौर में पूरा देश खासकर शोषित वर्ग मौजूद है। मसान, सैराट, अन्हे घोड़े दा दान, पैपिलियो बुद्ध, ख्वाड़ा, चौरंगा, विसरनाई, तिथि, फ्रेंड्री आदि ऐसी फिल्में हैं जो बीत गए दमनकारी दौर और वर्तमान के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया दिखाती हैं।

(लेखक प्रख्यात फिल्म समीक्षक हैं और 2009 में श्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं)