नरेंद्र मोदी सरकार ने 30 मई को शिक्षा क्षेत्र के लिए 100 दिनों का एजेंडा जारी किया। इस एजेंडे में नई शिक्षा नीति, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, नई मान्यता प्रणाली और उच्च शिक्षण संस्थानों में पांच लाख फैकल्टी की नियुक्तियों के लिए विशेष अभियान शामिल है। सरकार की तत्परता से लगता है कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव आ सकता है।

खास तौर से पिछले एक दशक के दौरान देश के प्रोफेशनल कॉलेज कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें ऐसे संस्थानों की संख्या में अचानक बेहिसाब बढ़ोतरी, असहनीय और अत्यधिक फीस, घटिया गुणवत्ता और नौकरियों की कमी प्रमुख हैं। यह बीमारी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ और मैनेजमेंट जैसे लोकप्रिय कोर्सों में एक समान है लेकिन आंकड़े इंजीनियरिंग और मेडिसिन कोर्सों के ही आसानी से उपलब्ध हैं।

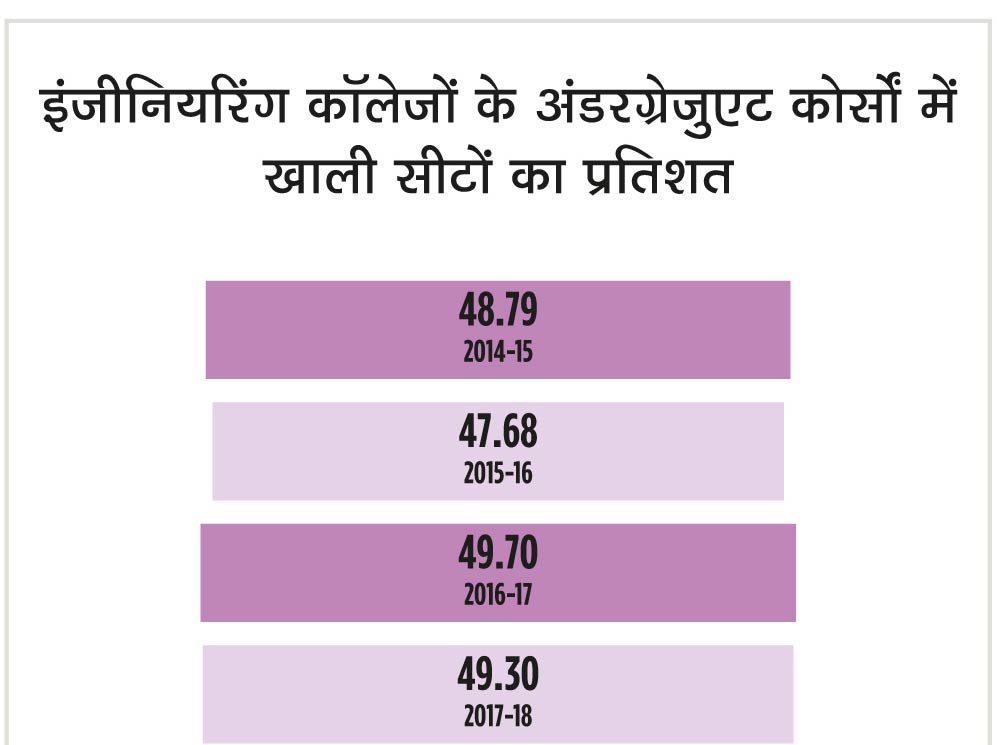

पिछले साल जुलाई में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के तत्कालीन राज्यमंत्री सतपाल सिंह ने बताया था कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन (एआइसीटीई) से स्वीकृत संस्थानों में मंजूर सीटों की संख्या पिछले तीन साल में 13.41 फीसदी घट गई। 2014-15 में इन सीटों की संख्या 16 लाख 94 हजार 30 थी, जो 2017-18 में घटकर 14 लाख 66 हजार 713 रह गई। यहीं नहीं, एआइसीटीई को 239 इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों की ओर से बंद करने के लिए आवेदन मिले। इनमें से 51 को अनुमति भी दे दी गई।

चिकित्सा शिक्षा में भी स्थिति कोई अलग नहीं है। इस साल जनवरी में तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश के 13, केरल के नौ और कर्नाटक के सात मेडिकल कॉलेजों समेत कुल 58 चिकित्सा संस्थानों की मंजूरी के रिन्यूअल की अनुमति नहीं दी गई। एमसीआइ को इन कॉलेजों में न्यूनतम मानक पूरे नहीं मिले और फैकल्टी, रेजीडेंट और क्लीनिकल मैटीरियल में भी खामियां मिली थीं।

मानव संसाधन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, “पिछले कुछ वर्षों में यह कहानी प्रायः सुनाई दी। इससे लगता है कि देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सों के प्रति लगाव खत्म हो गया है और छात्र बॉयोटेक्नोलॉजी, बायो-इन्फॉर्मेटिक्स, मीडिया स्टडीज, फैशन, इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर के क्षेत्रों में जा रहे हैं।”

ज्यादातर कॉलेजों और संवर्गों में दिक्कतों और खराब गुणवत्ता के बारे में अधिकारी ने कहा, “यह सामूहिक विफलता है कि एआइसीटीई, एमसीआइ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे नियामक सरकारी संगठन ‘संस्थागत कब्जे’ के शिकार हो गए, जबकि राज्य सरकारों और निजी संस्थानों ने उच्च शिक्षा के लिए लाइसेंस बांटने पर जोर दिया।”

इस अधिकारी का कहना है कि विभिन्न अदालतों के हस्तक्षेप ने देश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार शुरू नहीं होने दिए। न्यायपालिका खुद को उच्च शिक्षा के मुद्दों से अलग रखने में विफल रही। वह यह नहीं समझ पाई कि मसला किसी खास कॉलेज या संस्थान के हितों का नहीं है, बल्कि समूची शिक्षा व्यवस्था का है। लोग और संस्थान अदालत चले जाते हैं और आदेश पाने की कोशिश करते हैं। इससे नियामक कार्रवाई करने में नाकाम हो जाते हैं।

शिक्षा अनुसंधान फर्म ग्रेट प्लेस टू स्टडी के सीईओ शेखर भट्टाचार्जी दूसरे मुद्दे गिनाते हैं, “शिक्षा की पसंद अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ने से जुड़ी है।” वे कहते हैं, “औद्योगीकरण के दौरान इंजीनियर और मैनेजरों की मांग चरम पर पहुंच गई थी, जिससे हर जगह कॉलेज खुल गए। देश में नियुक्तियों की वरीयता बदलने के बावजूद हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजूकेशन की ओर भाग रहे हैं। अब हर क्षेत्र में विशेषज्ञ से ज्यादा सामान्य को वरीयता देने का दौर खत्म हो चुका है।”

भट्टाचार्जी कहते हैं कि पहले एक अलग संस्कृति थी। अब छात्रों में भी बौद्धिक बदलाव आया है। उनके अनुसार प्रोफेशनल कॉलेज देश की बदलती शिक्षण व्यवस्था में बदलाव की संभावनाओं को समझने में विफल रहे। वे सिर्फ कौशल बढ़ाने वाले कोर्सों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जबकि आज छात्र और ज्यादा व्यापक शिक्षण अवसर चाहते हैं। वे विस्तृत दृष्टिकोण चाहते हैं और कोर्स के बारे में फैसला करने से पहले कम से कम तीन अलग-अलग करिअर विकल्प आजमाना चाहते हैं। खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों में लिबरल आर्ट्स और मीडिया स्टडीज की ओर रुझान बढ़ा है।

पब्लिक बनाम प्राइवेट

एस. चंद्रशेखर, पी. गीता रानी और सोहम साहू द्वारा उच्च शिक्षा पर आम लोगों के व्यय पर किए गए हाल के रिसर्च से पता चला है कि देश में जहां शिक्षण संस्थानों का क्लस्टर विकसित हुआ, वहां राज्य सरकार की नीतियां प्रभावित हुईं। उन्हें पता चला कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों का खर्च उनके कुल व्यय में 15.3 फीसदी रहा जबकि शहरी क्षेत्र में 18.4 फीसदी रहा। करीब 50 फीसदी लोग शिक्षा के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि दक्षिणी राज्यों के छात्रों द्वारा टेक्निकल और वोकेशनल एजूकेशन के लिए निजी, सहायता न पाने वाले संस्थानों में दाखिला लेने की ज्यादा संभावना होती है।

निजी और सहायता न पाने वाले संस्थानों के टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स में फीस काफी ज्यादा होती है, इसलिए देश के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में शिक्षा पर औसत व्यय ज्यादा होता है।

स्टडी से पता चला है कि शहरी लोग निजी कॉलेजों को वरीयता देते हैं। ज्यादातर लोग अपने वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ाकर अथवा कर्ज लेकर इन प्रोफेशनल कॉलेजों की ऊंची फीस अदा करने का प्रयास करते हैं।

उच्च शिक्षा के पूर्व सचिव अशोक ठाकुर कहते हैं कि निजी और सरकारी कॉलेजों की अपनी समस्याएं हैं। लोगों और संस्थानों के पास ज्यादा पैसा होने से शिक्षा के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलता है और इससे निजी कॉलेज की संख्या काफी बढ़ गई। जबकि धन की कमी और नौकरशाही की बाधाओं के कारण सरकारें ज्यादा संस्थान नहीं खोल पाईं। चूंकि संपन्न परिवारों के छात्रों के पास खूब पैसा होता है, ऐसे में वे बेहतर गुणवत्ता वाले निजी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं जबकि दूसरे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे समूची शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है।

ठाकुर कहते हैं कि भारतीय शिक्षा में ऐसे नियामकों की आश्यकता है जो सूक्ष्म प्रबंधन से ध्यान हटाकर नतीजों पर गौर करें। उन्हें संस्थानों का आकलन न्यूनतम मानकों पर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें संस्थानों की दाखिला प्रक्रिया, फीस और नतीजों की अखिल भारतीय रैंकिंग के आधार पर आकलन करना चाहिए। पूर्व सचिव ने कहा, “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें और प्रतिस्पर्धा की भावना को आत्मसात कर सकें।”

शेखर भट्टाचार्जी का कहना है कि भारत में निजी विश्वविद्यालयों को पारिवारिक मालिकाना से बाहर आकर कंपनियों की मदद और अनुदान से संचालन के मोड में आना चाहिए। एक अन्य सुझाव है कि टेक्निकल एजूकेशन में मूल मानविकी क्षेत्र को जोड़ा जाना चाहिए जो सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से जटिल मानव जीवन और व्यवहार समझने को छात्रों के लिए आवश्यक है।

फैकल्टी और अध्यापन का बदलता नजरिया

पिछले साल एडमिशन सीजन के दौरान जुड़वां बच्चे के पिता ऋषि भारद्वाज (नाम परिवर्तित) के सामने अजीब-सी समस्या आई। उनके एक पुत्र को एक आइआइटी में प्रवेश मिल गया जबकि दूसरे पुत्र ने राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। जब उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना की तो आइआइटी की गुणवत्ता में ख्याति के अनुसार अंतर दिखाई दिया।

वह कहते हैं, “आइआइटी में जाने वाले पुत्र के यहां फैकल्टी-छात्रों का अनुपात 1ः20 का था जबकि दूसरे पुत्र के यहां यह अनुपात 1ः40 का था। उसे पंजाब के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था। आइआइटी में फैकल्टी कंप्यूटर साइंस के नवीनतम बदलावों से पूरी तरह अपडेट थे जबकि पंजाब के इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेरे पुत्र के सवालों के जवाब देने में असमर्थ थे। यह देखकर मेरे इस पुत्र ने एक साल का ड्रॉप लेकर आइआइटी की प्रवेश परीक्षा में दोबारा बैठने का फैसला किया।” दो पुत्रों को शिक्षा दिलाने से परिवार के सामने वित्तीय दबाव आने की बात स्वीकार करते हुए भारद्वाज कहते हैं, “हमें पेड सीट लेनी पड़ी। यह कांसेप्ट पहले वहां नहीं था जब मैंने 1970 के दशक में इंजीनियरिंग की थी।”

मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार फैकल्टी और छात्रों का आदर्श अनुपात 1ः8 और 1ः10 का है। लेकिन फैकल्टी की कमी के कारण यह अनुपात लगभग दोगुना है।

दुनिया में 6-17 आयु वर्ग के युवाओं की सबसे बड़ी आबादी होने और डिजिटल लर्निंग मार्केट तेजी से बढ़ने के कारण भारतीय शिक्षा बाजार 2020 तक लगभग दोगुना, 180 अरब डॉलर का होने की संभावना है। यद्यपि यह क्षेत्र घटिया बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी की समस्या से जूझ रहा है।

ठाकुर कहते हैं, “केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के विश्वविद्यालय ‘इनब्रीडिंग’ की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट डिग्री पूरी करते हैं, आपको उसी विश्वविद्यालय में नियुक्त कर लिया जाता है। ये फैकल्टी औसत गुणवत्ता के होते हैं। जबकि आइआइटी अपने मानक को बनाए रखने के लिए इस तरह की फैकल्टी को नियुक्त करने से बचने की कवायद करते हैं।”

ठाकुर आगे कहते हैं कि देश के संस्थानों को विफल करने में सिर्फ फैकल्टी-छात्र अनुपात ही एकमात्र कारक नहीं है। फैकल्टी की क्वालिटी से जुड़ी दूसरी चुनौतियां भी हैं। वह सुझाव देते हैं कि फैकल्टी का चयन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और इनब्रीडिंग नहीं की जानी चाहिए। वह कहते हैं, “कम से कम दो साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड होना चाहिए। इस दौरान आप खुद को कहीं और साबित करें। उसके बाद ही उस संस्थान में नियुक्त किया जाना चाहिए जहां आपने अध्ययन किया है।”

हालांकि अपनी पहचान उजागर न करते हुए एक आइआइटी के वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य का मत इससे अलग है। उनका कहना है, “पूरे देश में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में अध्यापकों का मूल्यांकन डिग्री और रिसर्च पेपर के आधार पर किया जाता है। हम भूल गए हैं कि अध्यापन सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि एक कला है। कभी-कभी एक अध्यापक के पास भरपूर ज्ञान हो सकता है लेकिन छात्रों को पढ़ाने की कला के अभाव में वह विफल हो सकता है। इस कला को सिखाने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपने ज्ञान का इस्तेमाल मानवीय उत्सुकता को संतुष्ट करने में कर सकें। इस ज्ञान को सिर्फ डिग्री के कागज में सीमित करके नहीं रखना चाहिए। देश में अनेक नए दौर के सफल इंटरप्रिन्योर और स्टार्टअप संस्थापक उच्च शिक्षा संस्थानों के ड्रॉप आउट हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि उच्च शिक्षा में इस कला की कमी है।”

आज जब उच्च शिक्षा व्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में मोदी 2.0 सरकार को उन्हें दूर करने के लिए काम करना होगा।