अवधी का एक मुहावरा है, ‘नौ दिन चले अढ़ाई कोस।’ मतलब यह है कि नौ दिन की यात्रा करने के बाद अढ़ाई कोस तक ही पहुंच पाए। देश 21वीं सदी तक पहुंचा है। आजादी का समय 70 साल से अधिक बीता है। लेकिन देश जहां पहुंचा है वह अढ़ाई कोस भी नहीं है क्योंकि देश आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे गया है। देश को पीछे धकेलने और लूटने का काम बाहरी शक्तियों द्वारा नहीं हुआ है। न तो मुगलों ने किया, न अंग्रेजों ने। न पाकिस्तान ने किया, न चीन ने। यह काम हमने स्वयं किया है। यह काम देश के नेताओं, उच्च अधिकारियों, बड़े व्यापारियों और कारपोरेट घरानों की सांठगांठ से हुआ है। देश में जितनी गरीबी आज दिखाई देती है उतनी पचास-साठ साल पहले नहीं दिखाई पड़ती थी। देश में जितनी गंदगी आज दिखाई पड़ती है उतनी पहले नहीं थी। देश की नदियों का पानी जितना गंदा आज है उतना पहले कभी नहीं था। देश में जनसंख्या का विस्फोट इससे पहले इतना नहीं हुआ था। देश में जितनी असमानता आज है, वह भी पचास साल पहले नहीं थी। देश में जितनी हिंसा आज है उतनी पहले नहीं थी। देश में कानून, न्यायपालिका, आर्थिक संस्थानों को लेकर जो अविश्वास आज है, वह पहले नहीं था। सांप्रदायिकता और जातिवाद जितना आज है उतना पहले नहीं था।

विभाजन के बाद भी शायद हिंदू और मुसलमानों के बीच इतनी नफरत और अविश्वसनीयता नहीं थी जो आज है। जितनी संवेदनहीनता, असहिष्णुता और बर्बरता आज है उतनी पहले नहीं थी। आज जितनी बेशर्मी देश में है, इतनी बेशर्मी भी पहले कभी नहीं थी। नेहरू के बाद का युग दरअसल समाज और राजनीति के पतन का युग कहा जाएगा।

देश यहां तक कैसे पहुंचा यह एक लंबी कहानी है लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि राजनीति ने हर अच्छाई को कुचल दिया और हर बुराई को आगे बढ़ा दिया है। हिंदी प्रदेशों में यह काम विशेष रूप से हुआ। शिक्षा का सत्यानाश कर नेताओं और धनवान लोगों की दुकान जैसे संस्थानों को आगे आने का मौका दिया गया। पब्लिक सेक्टर का दिवाला निकाल कर निजी उद्योगों को आगे बढ़ाया गया। धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटा गया ताकि उसके माध्यम से सत्ता प्राप्त की जा सके। यह काम कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने किया। मीडिया को इस तरह वश में किया गया कि वह पालतू कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगा। कुछ राजनीतिक दल इस काम में बहुत आगे निकल गए और कुछ पीछे रह गए, यह दूसरी बात है। भाजपा की ‘उपलब्धियां’ सबसे अधिक हैं। उसने आरएसएस की मदद से हिंदी प्रदेश के हिंदी पट्टी के छोटे-बड़े शहरों में शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ा आधार तैयार किया है जो उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। आरएसएस ने लगातार बहुत लगन और मेहनत और समझदारी से अपनी विचारधारा को बहुत फैलाया है। यह काम दूसरे विचारधारा वाले नहीं कर पाए। आरएसएस और भाजपा ने धीरे-धीरे हिंदी मीडिया को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यही कारण है कि आज हिंदी का 90 फीसदी मीडिया भाजपा और आरएसएस के प्रभाव में है। अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में जो अंतर दिखाई देता है वह बहुत साफ है। हिंदी के अखबार ऐसे समाचारों और मुद्दों को पीछे डाल देते हैं या उनकी अनदेखी कर देते हैं जो भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जाते हैं। आरएसएस ने अपनी विचारधारा को बहुत चतुराई से घर-घर फैला दिया है। कभी-कभी सोचता हूं कि अगर एक विशाल मंदिर बनने के लिए हर घर से एक ईंट की मांग की जा सकती है तो एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय या पुस्तकालय या हॉस्पिटल बनाने के लिए ऐसी मांग क्यों नहीं की जा सकती?

समाज बदलता है तो साहित्य भी बदलता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि समाज के पतन के साथ साहित्य का पतन भी जुड़ा हुआ हो। मतलब यह कि पतनशील समाज में भी अच्छा और श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा सकता है। दूसरी ओर बहुत अच्छे सामाजिक वातावरण में बहुत घटिया साहित्य की भी रचना हो सकती है। मतलब यह कि साहित्य और कलाओं के लिए यह बिलकुल आवश्यक नहीं है कि वे समाज के अनुसार बदल जाएं। मतलब यह कि वैसे हो जाएं जैसा समाज है। हां, यह जरूर है कि साहित्य में किसी न किसी तौर पर अपने समाज की झलकियां दिखाई पड़ती हैं। हिंदी साहित्य इससे अछूता नहीं है। आधी शताब्दी में हिंदी साहित्य बहुत बदला है। कुछ बहुत अच्छी रचनाएं सामने आई हैं। कुछ ऐसा भी लिखा गया है जैसा पहले नहीं लिखा गया था। विशेष रूप से ‘नॉन फिक्शन’ के प्रति रुझान कुछ ज्यादा दिखाई देता है।

लेकिन आज हिंदी साहित्य की मुख्य समस्या उसकी ‘क्वालिटी’ नहीं है बल्कि उसकी ‘पहुंच’ है। मतलब यह कि हिंदी साहित्य कितने लोगों तक पहुंचता है और उसका समाज पर क्या प्रभाव है? कितने लोगों तक पहुंचता है, इसका अनुमान तो इस बात से लगाया जा सकता है कि आज हिंदी में भारी प्रसार वाली साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका कोई नहीं है। एक जमाने में ‘धर्मयुग’ हुआ करता था। वह दशकों पहले बंद हो चुका है। ‘धर्मयुग’ का स्पेस आज भी खाली है और वह भरा नहीं गया। दूसरी साहित्यिक पत्रिकाएं दस-बीस हजार से अधिक नहीं छपतीं और उनकी पाठक संख्या बहुत बड़ी नहीं है। साहित्यिक पत्रिकाएं या लघु पत्रिकाएं तो हजार, दो हजार लोगों के बीच सीमित रहती हैं। हिंदी की किताबों के पाठक भी बहुत अधिक नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य दस-बीस हजार लोगों के बीच सिमट कर रह गया है। जबकि हिंदी 50 करोड़ लोगों की भाषा है। 50 करोड़ में अगर पांच करोड़ भी पढ़े-लिखे हैं तो कम से कम पचास हजार लोगों तक तो साहित्य को पहुंचना ही चाहिए लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहा है।

अब आती है हिंदी साहित्य के प्रभाव की बात। निश्चित रूप से जब साहित्य लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो उसका प्रभाव भी नहीं बनेगा। एक समय था जब हिंदी के कवि राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। उनको राज्यसभा की सदस्यता निश्चित रूप से उनकी योग्यता और प्रभाव के कारण दी जाती थी। पर आज ऐसा नहीं है। हिंदी का कोई ऐसा कवि नहीं है जिसके व्यापक प्रभाव को रेखांकित किया जा सके। मतलब यह कि आज हिंदी में दिनकर या बच्चन जैसा कोई नहीं है जिसका व्यापक प्रभाव क्षेत्र हो। इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि आज हिंदी में अच्छे कवि नहीं हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। लेकिन उनकी पहुंच कुछ हजार तक सीमित है और इस कारण उनका प्रभाव बहुत कम है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय हिंदी कविता ने जो भूमिका निभाई थी वह आज हिंदी के कवि और लेखक नहीं निभा पा रहे, जबकि उस भूमिका में आने की बहुत आवश्यकता है।

लेखन के प्रति प्रतिबद्धता में भी कमी आई है। आज ऐसे लेखक विरले ही हैं या शायद नहीं हैं जो लेखन के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। लेखन के प्रति प्रतिबद्धता न होने का कारण शायद यह हो सकता है कि आज हिंदी साहित्य ‘मुनाफे’ का काम जैसा बन गया है। मतलब यह कि आज जितने पुरस्कार और मोटी राशि के पुरस्कार दिए जाते हैं, उतने कभी पहले नहीं दिए जाते थे। इसलिए लेखक की एक नजर उधर भी रहती है। नजरें जब दो तरफ होंगी तो प्रतिबद्धता में कमी आएगी। ‘मुनाफे’ का काम बना कर साहित्य को लोगों से काट दिया गया है।

हिंदी साहित्य में एक और नई बात देखने को मिल रही है, पिछले चार-पांच साल में बहुत बड़ी संख्या में हिंदी की ऐसी पत्रिकाएं निकलनी शुरू हुई हैं जो रंगीन हैं, महंगे कागज पर छापी जाती हैं और प्रायः जिन्हें प्रवासी भारतीय निकालते हैं। ये बड़ी संख्या में मुफ्त भेजी जाती हैं। इन पत्रिकाओं में जो साहित्यकार छपते हैं उनमें वे नाम देखने को नहीं मिलते जो स्थापित हैं। युवा लेखकों के वे नए नाम भी देखने को नहीं मिलते जो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपते हैं। इन रंगीन पत्रिकाओं में कुछ दूसरे ही कवि और लेखक छपते हैं। सरसरी तौर पर देखा जाए तो यह एक साधारण मासूम कोशिश लगती है। लेकिन गहराई से देखने की कोशिश की जाए तो लगता है कि ये पत्रिकाएं हिंदी साहित्य के नए लेखक बना रही हैं। एक विशेष विचारधारा के लेखकों को स्थापित कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब तक हिंदी साहित्य में वामपंथी विचारधारा का प्रभुत्व है। इसको तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे लेखकों को स्थापित किया जाना है जो वामपंथी विचारधारा से अलग हों। यह काम निश्चित रूप से वामपंथी विचारधारा से जुड़ी पत्रिकाएं नहीं करेंगी। इसलिए नई पत्रिकाओं की आवश्यकता पड़ रही है। जिस तरह पत्रकारों के संगठनों पर वामपंथी विचारधारा के प्रभाव को पिछले कुछ सालों में तोड़ दिया गया है, उसी तरह हिंदी लेखकों के वामपंथी दुर्ग को तोड़ने की कोशिश हो रही है। पुरस्कार वापसी की सफलता के बाद दक्षिणपंथी ताकतों को यह बहुत जरूरी लगने लगा है।

इस दौरान देश में जो परिवर्तन आए हैं उनकी शुरुआत आजादी के बाद ही हो गई थी। यह तो उस समय के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का साहस था और जनता पर उनका विश्वास था, जिसके कारण प्रतिगामी शक्तियां मुखर नहीं हो पाई थीं, लेकिन उस समय भी सांप्रदायिकता और धर्मांधता की चुनौतियां बहुत साफ थीं। यह सत्य है कि वे धीरे-धीरे अपना काम कर रही थीं जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। नेहरू सांप्रदायिक शक्तियों की इन गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित थे लेकिन वे जानते थे कि एक सीमा के आगे उन पर अंकुश लगाने का मतलब कांग्रेस के अंदर एक प्रकार के विद्रोह को निमंत्रण देना है। वे यह नहीं चाहते थे। बाद में कांग्रेस ने नेहरू की सांप्रदायिकता के प्रति नेहरू की इसी नीति को आगे बढ़ाया लेकिन इंदिरा गांधी ने हिंदुत्व की ताकत को पहचान कर ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ की तरफ कदम भी बढ़ा दिया था। पर, राजीव गांधी से भारी चूक हो गई और उन्होंने वह संतुलन खो दिया जो इंदिरा गांधी ने बनाने की कोशिश की थी। शाहबानो केस और बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के मुद्दे ने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया और सवाल जो आजादी के समय से मौजूद थे, सामने आ गए, “यह देश किसका है?” “पाकिस्तान के मुस्लिम देश बन जाने के बाद क्या भारत हिंदू देश है?” इन सवालों पर कांग्रेस ने जान-बूझकर देश में चर्चा नहीं होने दी थी क्योंकि ये ऐसे सवाल थे जो कांग्रेस की जड़ें हिला सकते थे। आज इन्हीं सवालों ने समाज की जड़ें हिला दी हैं। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं हुई और देश में व्यापक स्तर पर यह जनमत क्यों नहीं बनाया गया कि भारत का वजूद हिंदू देश नहीं बल्कि लोकतंत्र के रूप में ही संभव है। कांग्रेस को इस प्रकार की बहस में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वह दोनों प्रकार की सांप्रदायिकताओं से समझौता कर रही थी और दो नावों पर पैर रखने के कारण उसकी दुर्दशा हुई। वामपंथी शक्तियां अपनी विचारधारा के दंभ में यह मानती रहीं कि सांप्रदायिकता ‘सुपर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम’ है। जब भौतिक परिस्थितियां बदलेंगी तो सांप्रदायिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। उन्होंने सांप्रदायिकता के प्रति कोई गंभीर रवैया नहीं अपनाया। लेकिन हिंदुत्ववादी ताकतों ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और पचास साल में बड़ा जनमत तैयार किया, जिसका मानना है कि यह देश हिंदू देश है। भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाने वाली राजनीति देश को कहां पहुंचाएगी, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। पाकिस्तान छोटा और मुस्लिम बहुल देश है लेकिन फिर भी वहां धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो हिंसा हो रही है वह भयानक है। यदि भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो देश की विविधता और अनेकरूपता किस प्रकार इस सवाल से टकराएगी, यह बहुत डरावना सवाल है।

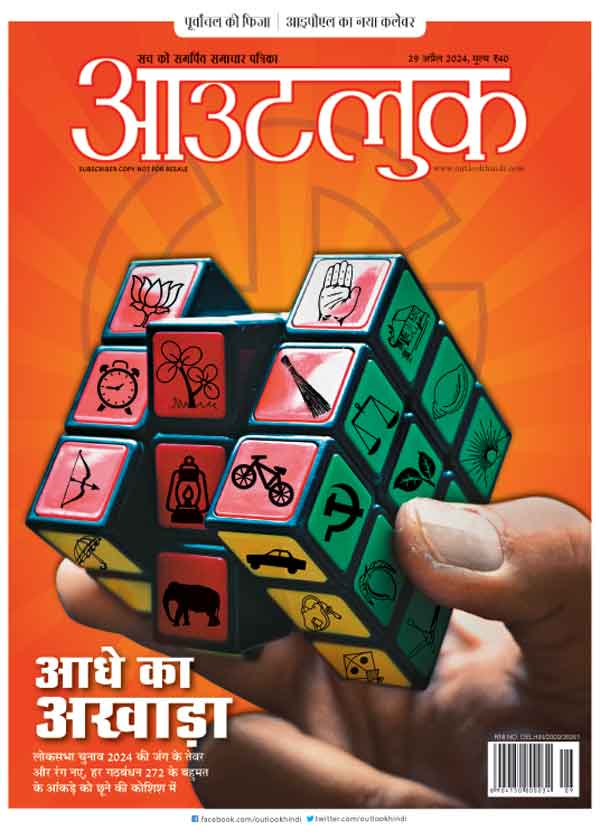

विपक्ष का न होना या कमजोर होना लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। आज भारतीय राजनीति से विपक्ष गायब हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस मूल रूप से एक-दूसरे का विकल्प नहीं हैं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अरुण शौरी ठीक कहते हैं कि ‘कॉउ प्लस’ भाजपा है और ‘कॉउ माइनस’ कांग्रेस। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में नहीं हो सकते क्योंकि वे अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। किसी प्रकार की ऐसी मिली-जुली सरकार का चल पाना और बन पाना कठिन है, जिसमें कांग्रेस या भाजपा का नेतृत्व न हो। इस तरह पूरे देश की राजनीति विकल्पहीन है। विकल्पहीनता निश्चित रूप से बहुत दुखदायी सिद्ध होगी। भारत ‘टू पार्टी सिस्टम’ की ओर बढ़ चुका है। यह लगभग वैसी की व्यवस्था होगी जैसी अमेरिका में है।

भारतीय समाज और राजनीति में हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी विचारधारा इतनी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गई है कि वह सत्ता में रहे या न रहे, देश पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव बना रहेगा। ऐसा लगने लगा है कि यह देश एक बार हिंदू राष्ट्र में जरूर परिवर्तित होगा। इसके क्या परिणाम निकलेंगे इसकी कल्पना करना कठिन है। लेकिन आमतौर पर धर्म केंद्रित राजनीति कट्टर से कट्टर होती जाती है। यह कट्टरता समाज के लिए घातक सिद्ध होती है। पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत बनाने के चक्कर में यह सवाल उठ कर सामने आया था कि मुसलमान कौन है? फिर यह सवाल उठा कि मुसलमान कौन नहीं है? एक कट्टरपंथी ग्रुप जो आगे बढ़कर अधिक कट्टरता दिखाना चाहता था, उसने कहा कि अहमदिया संप्रदाय के लोग मुसलमान नहीं हैं और पाकिस्तान के संविधान में यह परिवर्तन किया जाना चाहिए कि वे मुसलमान नहीं हैं। तीसरा कट्टरपंथी गिरोह जो और आगे आना चाहता था, उसने कहा कि अहमदिया को छोड़िए, शिया मुसलमान नहीं हैं। और शियाओं को मारना शुरू कर दिया गया। मतलब यह है कि धार्मिक कट्टरता तंग से तंग होती चली जाती है और प्रतिद्वंद्विता उसी के अंदर शुरू होती है। इसका कोई अंत नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि यह हमारे देश में भी शुरू हो जाए।

भाजपा का एक बहुत बड़ा ‘कॉन्ट्रडिक्शन’ है जो अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। विरोधाभास यह है कि भाजपा की नीतियां ‘कारपोरेट’ के पक्ष में जाने वाली नीतियां हैं जिसका पूरा बोझ मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जो उसका सपोर्टर है। इसके अलावा टैक्स की सीमा को अधिक बढ़ा दिए जाने का प्रभाव भी जनता कितने समय तक बर्दाश्त करेगी। माना कि जनता को काबू में रखने के लिए भाजपा के पास कुछ अचूक नुस्खे हैं, जिनमें से एक राम मंदिर भी है। लेकिन यह नुस्खा कब तक कितना कारगर सिद्ध होता है और भाजपा के अंदर प्रतिद्वंद्विता नहीं पैदा होती, यह देखने की बात है। एक और चिंता की बात यह है कि आज की तारीख में देश का सबसे धनवान राजनीतिक दल भाजपा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनका नया केंद्रीय कार्यालय है। उसके कर्ताधर्ता खुद ही दावा करते हैं कि संसार की जो सबसे सशक्त राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे वह बहुत आगे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि पार्टी के पास संसाधनों और धन की कोई कमी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर कैसी स्थिति विकसित होती है यह देखने की बात है। संपन्नता प्रतिद्वंद्विता पैदा करती है। यह प्रतिद्वंद्विता कब और किस रूप में दिखाई देगी, यह भी नहीं कहा जा सकता।

अब सवाल यह है कि जनहित का एजेंडा क्या हो सकता है? एजेंडा बनाना तो आसान है लेकिन उसको लागू कौन करेगा? कांग्रेस से यह आशा करना बेकार है कि वह जनहित के किसी एजेंडे को लागू करेगी। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास जनविरोधी रहा है। भाजपा निश्चित रूप से जनहित के किसी एजेंडे को समर्थन नहीं देगी क्योंकि उसका आधार भावनात्मक हिंदुत्व रहा है, और है। वामपंथी दल जनहित एजेंडे को लागू कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने तो पश्चिम बंगाल के लंबे शासन के दौरान भी उस एजेंडे को लागू नहीं किया, इसलिए उनसे जनहित एजेंडे को लागू करने की आशा करना बेकार है। केरल में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक लेखक ने मुझसे कहा था कि केरल की कांग्रेस सरकार और वामपंथी सरकार में फर्क केवल यह है कि वामपंथी सरकार के एजेंडा में विकास नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर हिंदी पट्टी में उनके अंदर न तो काम करने की इच्छा है और न शक्ति बची है। वे लोग बची-खुची शक्ति प्रदर्शन में लगा देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। दो, चार, दस लाख लोगों के प्रदर्शन से देश की राजनीति नहीं बदलेगी। जिस बड़े स्तर पर और जिस सतह पर उन्हें काम करने की आवश्यकता है वह अब उनके वश की बात नहीं है। उनके बारे में यह कहा जा सकता है, “घर में ही आग लग गई घर के चिराग से।” वे केवल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे हालात में जनहित का एजेंडा बनाने का क्या अर्थ है?

मुझे लगता है, आज की राजनीति का विकल्प राजनीति नहीं है, क्योंकि एक दल की राजनीति जितनी गंदी है, दूसरे दलों की राजनीति उससे शायद थोड़ी ही कम गंदी हो। इसलिए गंदगी का मुकाबला गंदगी से नहीं किया जा सकता। शायद बहुत लोग मुझसे सहमत न हों या कुछ लोग मखौल उड़ा दें, लेकिन मेरा मानना है कि आज की राजनीति का विकल्प एक विशाल सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो समाज सुधार, दलित और स्त्री शिक्षा, भाषा, साहित्य, संगीत, कला, नाटक, फिल्म आदि को अपने अंदर समेटे हुए हो। राष्ट्रीय आंदोलन की तरह एक नए प्रकार का आंदोलन चलने की आवश्यकता है। आज भारतीय राजनीति साम्राज्यवादी सोच का शिकार है। सामंतवाद की गिरफ्त में है। धर्म और जाति पर आधारित है। उसे इन गड्ढों से निकालना होगा। समाज के अंदर राजनीति ने जो गंदगी भर दी है उस गंदगी की सफाई का काम केवल एक बड़ा सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन ही कर सकता है। निश्चित रूप से यह कठिन काम है। इसमें बहुत समय भी लग सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प फिलहाल नजर नहीं आता। सांस्कृतिक आंदोलन मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाएगा। बेहतर मनुष्य बेहतर समाज का निर्माण करेगा और फिर उसके बाद जो राजनीति होगी वह जनपक्षीय राजनीति होगी। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र और जनहितकारी समाज का निर्माण बिना सांस्कृतिक उत्थान के नहीं होता। आज जितने देशों में विकसित लोकतंत्र और जनहितकारी समाज-व्यवस्था है, वहां सशक्त सांस्कृतिक परिदृश्य है। सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है।

(लेखक वरिष्ठ कथाकार, नाटककार, यायावर हैं। जिस लाहौर नहीं वेख्या, कैसी आगी लगाई, सात आसमान उनकी चर्चित कृतियां हैं)